地域団体商標を活用した「町おこし」は、特許庁も推進する政府公認の取り組みです。

地域団体商標の制度ができたのは2006年4月。「地域の産品等について事業者の信用の維持を図り、“地域ブランド”の保護による地域経済の活性化を図る」という目的のもと、2024年時点で750件以上の登録がされています。

ブランドだけでなく、町の名を上げるのにも成功した地域団体商標の登録例として『中津からあげ』と『勝浦タンタンメン』があります。大分県中津市は「からあげの聖地」と呼ばれて多くの有名店が人気を競い、さらに「からあげフェスティバル」の発祥地でもあります。

『中津からあげ』がゼロから日本覇権ブランドになった意外な理由 | Toreru Media

一方、千葉県勝浦市は2015年の「B-1グランプリ」で『勝浦タンタンメン』が優勝したことで名を上げ、東京から気軽に行けるご当地ラーメンの町として観光客を集めています。有名店では土日3時間待ちというレビューもありました。

ただこの2都市、同じ地域団体商標でもPR戦略は対照的です。

『中津からあげ』は中津商工会議所会員であり、本店が中津にある事業所であれば、市外へのチェーン展開が認められています。実際、有名店である中津からあげ「もり山」は、本拠地中津はもちろん、東京・大阪、北は札幌市まで20店舗以上も展開しています。

さらに「からあげフェスティバル」は「全国にからあげ文化を拡げる」というコンセプトのもと、今では中津市にとどまらず、福岡県・愛知県・千葉県・和歌山県・鳥取県など各地で開催されています。

対照的に『勝浦タンタンメン』は勝浦市で食べるのが前提です。公式HPにはこうあります。

勝浦タンタンメン企業組合は、「勝浦タンタンメン」について商標登録出願を行い、商標登録が認められております(商標登録第5703819)。原則として勝浦市以外で地域ブランド「勝浦タンタンメン」の使用は認めておらず、例外として、市外に3店舗、県外に2店舗「勝浦タンタンメン」の使用を認めております。

・はらだ富里店 ・大輪鴨川店 ・MASTERPIECE一宮店

・日本橋鳥久(ランチのみ) ・menyaまるお

上記以外の店舗では「勝浦タンタンメン」の使用は公認をしておりません。

冨里・鴨川・一宮は勝浦市の周辺、「menyaまるお」は神奈川県葉山市となかなか遠い場所にあります。東京都の店は「日本橋鳥久」1件のみと、やはり勝浦に行ってこその「勝浦タンタンメン」なのです。

いわば『中津からあげ』がオープン戦略なら、『勝浦タンタンメン』はクローズ戦略。同じご当地グルメでもどうしてこんな違いが生まれたのでしょうか?

そこで今回のちざ散歩は地域団体商標『勝浦タンタンメン』のふるさと、勝浦市に足を延ばしてブランドの魅力を体感しつつ、食のオープン&クローズ戦略について考えます。

目次

1、まずは唯一の都内公認店へ

勝浦に行く前に、一度『勝浦タンタンメン』を体験すべく、都内唯一の公認店である「日本橋鳥久」へ向かいます。地下鉄の茅場町駅から徒歩4分ほどと、アクセスも便利です。

早速見えてきました、鳥久さん。『勝浦タンタンメン』公式店の旗が輝かしいです。

「当店は東京で唯一の正規公認店です」との表示もありました。中に入ってみましょう。

中はカウンターあり、テーブルありの居酒屋スタイル。夜は焼き鳥屋、昼は『勝浦タンタンメン』オンリーでやっているようです。もちろん注文は『勝浦タンタンメン』、サイズは大にして、さらに無料サービスの「勝タンおじやセット」もお願いします。

待つことしばし。

勝浦タンタンメン、着丼です!

まずはスープから。激辛なのかな・・と覚悟していたところ、思ったよりマイルド。もちろん辛味はあるのですが、鳥系のコクのある醤油スープと自家製ラー油が一体となり、まろやかな風味に。

麺はちぢれ多めの中細麺で、スープとよく絡みます。「勢いよくすするとむせちゃいます」という注意書きがあり、慎重にやさしく食べ進めます。具材はノリ・ネギ・タマゴに加えて豚肉とタマネギを炒めたものも入ります。

こちらはセットの「おじやセット」。卵かけご飯を作り、そこにスープを入れると完成!ということで、締めに作ります。

出来ました!お味は、生たまごが入ってスープがより滑らかに。ラーメンのスープは最後飽きてしまいがちですが、こちらはラストまで美味しくいただけました。

レジには勝浦の「カッピー」なるゆるきゃらの姿も。レジのお姉さんに「日本橋でなぜに『勝浦タンタンメン』を出しているんでしょうか?」と聞いてみたところ、「オーナーが勝浦出身で、地元に使用許可を取ってランチメニューとして提供している」とのお話でした。

正規公認店になった背景には、地元の絆があるようです。

感想として、伝統的な「東京醤油ラーメン」や、中華料理店の「ごまクリーミー系タンタンメン」とは一線を画した、ラー油を生かした独自のご当地ラーメンであると感じました。ただ、『勝浦タンタンメン』は店によって相当バリエーションがあるようで、これはやはり現地に行ってみないとですね。

2、『勝浦タンタンメン』の商標権ってどうなってるの?

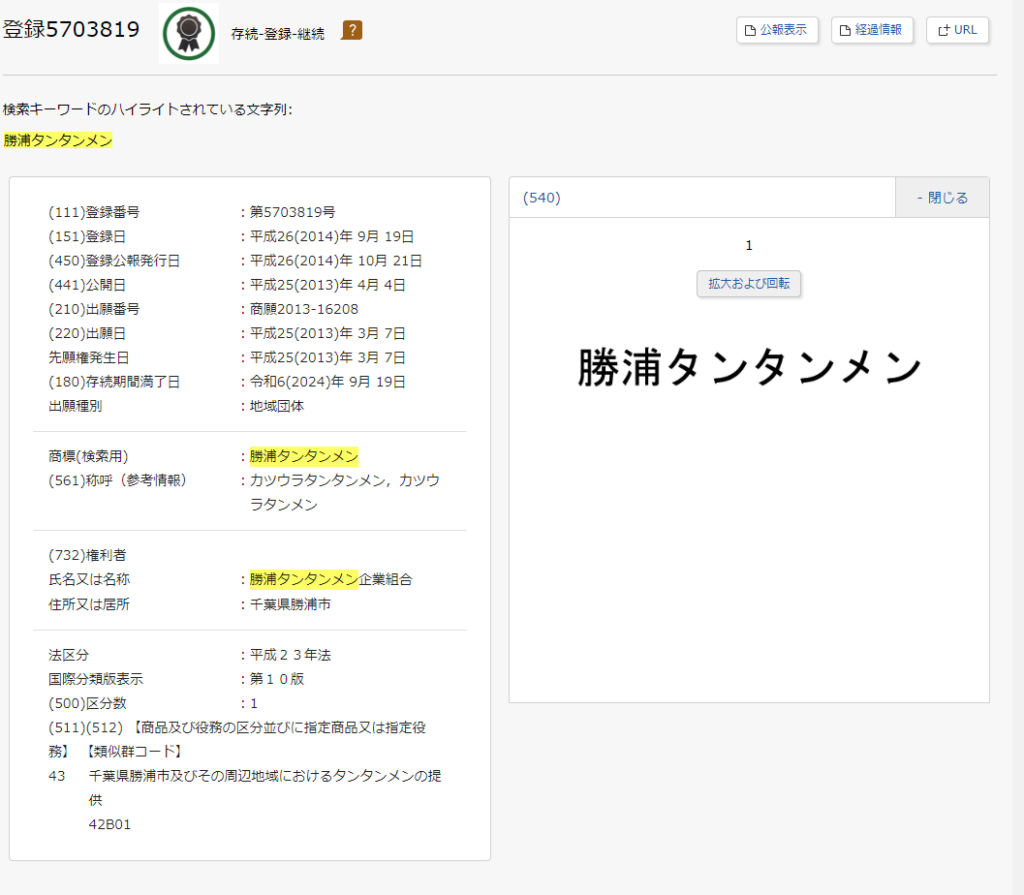

勝浦市に向かう前に、商標登録をチェックしてみましょう。『勝浦タンタンメン』で検索してみたところ、3件の商標登録が見つかりました。

No1とNo3の赤いロゴの商標は日本橋鳥休さんの店頭にあった旗と同じデザインですね。

注目したいのは3件の登録のうち、地域団体商標は真ん中のNo.2のみです。なぜなら、地域団体商標には以下の要件があります。

① 地域団体商標登録出願に係る主体要件を満たしていること

② 団体が、その構成員に使用をさせる商標であること

③ 商標が周知性を有すること

④ 商標が地域の名称及び商品(役務)の名称等の文字のみからなること

⑤ 商標中の地域の名称が商品(役務)と密接な関連性を有すること

このうち④の「文字のみからなること」という要件により、ロゴでの地域団体商標登録はできないのです。

ここで「ロゴではなく文字のみで出願すれば、他2件も地域団体商標として登録できる?」という疑問があるでしょうが、③「商標が周知性を有すること」という要件もあります。

この周知性とは単に「その商標が知られている」だけでは足りず、商標と指定商品の関係で需要者による一定程度の認知が必要となります。

たとえばこちらのロゴ商標。

様々な食品が指定商品として記載されていますが、

「千葉県勝浦市で生産又は販売されている即席担々麺のめん」はまだしも、

「千葉県勝浦市で生産又は販売されている担々麺風味のすし」あたりは、とても一定範囲の需要者に認知されているとは言えないでしょう。

地域団体商標として登録されている文字登録(リストNo.2)をみてみると、

指定役務が「千葉県勝浦市及びその周辺地域におけるタンタンメンの提供」と、周知性があるものに限定されていることがわかります。

この「地域団体商標(文字)」と、「通常の商標(ロゴ)」の組み合わせ作戦ですが、ライセンス商品を外部とコラボして開発していく際に上手なやり方です。例えば“勝浦タンタンメン味のスナック菓子”は地域団体商標では指定商品をカバーできていませんが、ロゴの登録では

千葉県勝浦市及びその周辺地域を発祥又は由来とする製造方法に基づいて製造された坦々麺風味の菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)及びパン

という指定商品を押さえており、ロゴの商標登録をライセンスの根拠として使用できるようになります。つまり、「勝浦タンタンメンとコラボしたスナック菓子」を売りたいというお菓子メーカーがあれば、「ロゴの商標登録がありますから、それをPKGに表示して頂き、商標使用料としてライセンス料をお支払いください」と言えますからスムーズに契約交渉が進むのです。

なお、先ほどの①主体要件とは、事業協働組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所、特定非営利活動法人、これらに相当する外国の法人でないと出願人になれないというものです。『勝浦タンタンメン』の場合、「勝浦タンタンメン企業組合」が出願人になっています。

これらを踏まえて、勝浦市に向かってみましょう。

3、『勝浦タンタンメン』を現地で食す!

東京駅から勝浦市までは直通の「特急わかしお」号があります。

こちらの列車です。東京~勝浦間の所要時間は1時間半ほど、意外に?近いですね。

着きました!勝浦駅。特急が停車するだけあり、そこそこ大きい駅です。

構内には「勝浦タンタンメンMAP」の掲示が。やはり街全体でタンタンメン推しなようです。駅前のみやげもの屋にも寄ってみました。

ベビースター『勝浦タンタンメン』、公式ライセンス商品らしく、商標登録されているロゴを使用しています。

有名店「江ざわ」のお持ち帰りセットに、「勝浦タンタンメンの具」なる商品も。

「チーバくんの勝浦タンタンメン風カレー」は、カレーとタンタンメン一体どっち?という前衛的なコラボ商品。右には「うま辛高菜 勝浦タンタンメン風味」まであり、全てを『勝浦タンタンメン』化するという異次元の熱気を感じます。

MAPからどの店に行くのか悩みましたが、気になった「ファミリーレストランこだま」を選びます。こちらは現在の勝浦では最古、40年愛されている味ということで、オリジンを体験できそうです。

勝浦駅からレンタカーで約10分。お店に到着しました。周辺はあまり人気がない、昔の宿場町という風情ですが、「ファミリーレストランこだま」さんの前には10人近い待ちが。

日曜日とはいえ少し時間をずらした14時だったのに、すごい人気です。

昔ながらの懐かしい店頭サンプルを見ながら待つことしばし。回転は思ったより良く、15分ほどで店内に入れます。

「勝浦タンタン」はもちろん。かなりメニューは充実しています。焼肉丼、マーボー丼からカツライス、日本そば・うどんやお刺身定食まで何でもありですね。地元の食堂として愛されていることがわかります。

ただ、今回の注文は、タンタンメン一択!

来ました!こだまの「勝浦タンタン」です。

まずは麺リフト。日本橋鳥久さんより、細麺でスープが良く絡みます。

スープは豚骨、鳥ガラ、煮干しをベースに、チャーシューの煮汁を隠し味で入れているそうです。ラー油は日本橋鳥久さんより多そうですが、辛味は控えめ。意外にスルスルいけます。

具には豚肉のそぼろとタマネギの炒めがたくさん。スープと相まって「甘味とコク」が前面に押し出たボリュームがある味で、漁師が体を温めるために食べた、というのにも納得です。

店内にはたくさんサインが飾られています。ひときわ目立つ位置に、本宮ひろ志先生の色紙もありました。漁師町に矢島の金ちゃんの絵はよく似合いますね。

完食!、いやー満足です。

店頭にはあの『勝浦タンタンメン』ののぼりがあり、「公認店」の表示もありました。静かな勝浦の街並みに、『勝浦タンタンメン』が観光客を呼び込み、活力を与えているのは間違いないようです。

考察:『勝浦タンタンメン』はどうして“クローズ戦略”を取ったのか?

お腹がいっぱいになったあとは街を散策し、勝浦駅に戻ってきました。

勝浦カッピーにもなんとなく愛着がわいてきます。ここで一息つき、何故『勝浦タンタンメン』はクローズ戦略を採っているか、オープン戦略を採っている『中津からあげ』との違いを考察してみました。

☆『勝浦タンタンメン』がご当地でしか食べられないワケは?

① 立地条件

大分県にある中津市は、東京からは飛行機でないとアクセスが難しい立地です。一方、勝浦は東京駅から特急90分、千葉駅からは1時間で到着できます。土日の日帰り旅行先としてもちょうどよい距離で、「食べたければ勝浦に来てね」と言いやすい環境です。

② 都市の人口

中津市の人口約 8.2万人に対し、勝浦市の人口は1.6万人と、実は5倍以上の差があります。市内だけでは消費力が弱く、外からお客を呼び込まなければならないという命題が勝浦市ではより大きそうです。

③ 「ご当地ラーメン」という魔力

新横浜ラーメン博物館の年表によれば、最初のご当地ラーメンブームが起こったのは1998年。25年以上の歴史を経て、「ご当地ラーメン」もすっかり旅の目的として一般化していきました。国民食であるラーメンの1ジャンルというのは、間違いなく集客力の追い風です。

ーーーーーーーー

この3要素により「地元にお客を引き寄せるチカラ」が『勝浦タンタンメン』はより強く、人を呼ぶ必然性も高かった。そこでさらに吸引力を高めるため、あえて「勝浦でしか食べれない=クローズ戦略」を採ったと考えられます。

・・・現在は「B-1グランプリ」をはじめ、様々な舞台でバラエティ豊かなご当地グルメが紹介されています。その中には『勝浦タンタンメン』のように商標を取得し、プロモーションや町おこしに活用する、いわば「商標グルメ」も増えていきそうですね。

ラーメンに限らず、多くのメニューにチャンスがありそうです。私も旅行がてら各地の「商標グルメ」を追っていきたいと思います。

ちなみに勝浦は、地場のお寿司もおすすめです!