日頃のお仕事や生活の中で、よいアイデアが欲しい!でも何をきっかけにして、どう考えたらいいの!?と感じることがありますよね。アイデア発想法の参考にしようと思ってビジネス書を買ってみるものの、「抽象化」と「具体化」が大事とか、雰囲気は分かった気になるものの、実際に考え方が身についたかどうかは怪しいという状況に。

そんなアイデア発想に詰まったときは、「こち亀」からヒントを得ることができるかもしれません。日常のあらゆる事象が描かれたこち亀にはたくさんのアイデアが眠っており、身近な技術や社会背景をふまえた中で両さんが考えるビジネス提案は、まさに「抽象」→(転用/融合)→「具体」のステップに沿っているためです。

以下の図は、既存の「製品a / 市場b」から新製品 / 新市場に至るまでの流れを示しています。

抽象 → 転用/融合 → 具体 を経て新製品/新市場アイデアにたどり着く概念図

本記事では、こち亀に登場する両さんの新規ビジネス3本を題材にして、この図の流れに沿って発想法を1つ1つ検証します。そして3件目については、アイデア発想過程での特許情報の活用についても、あわせて解説していきます。

両さんは一体どんなビジネスを思いついたのか!?楽しみながら見ていきましょう。

目次

1.起点:シンプルなラジオ → 抽象&転用 → 具体:黒電話

1件目は、シンプルなラジオを起点とした「シニア向け携帯電話」です。

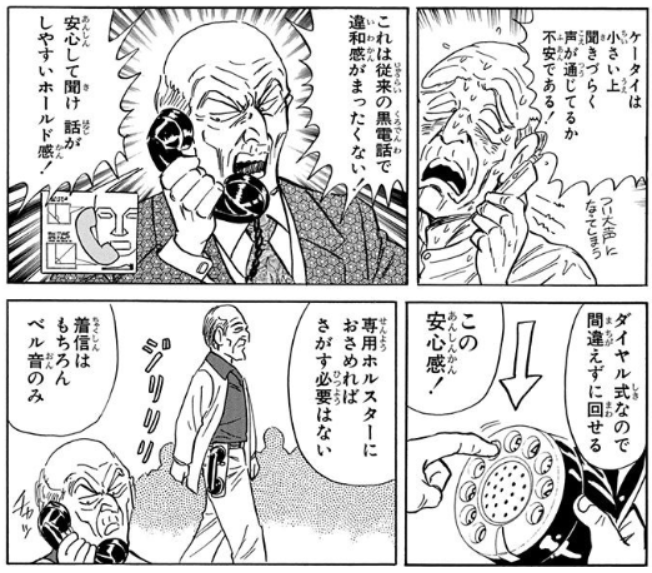

- 【こち亀のエピソード】大原部長がシンプルなラジオを気に入ったことをきっかけとし、シニア向けの家電が「21世紀型ビジネスとして伸びる」と考えた両津。シンプルなシルバー家電を種々開発&販売し、読み通り製品が売れまくる状況に。そして次に、シルバー向けの携帯電話「シニアくん IT(あいてー)505」を開発し、マスコミ向けの発表会を開催することとなった。

~コミック 第129巻「驚異のシルバーIT!の巻」より 初版:2002年4月

こち亀 第129巻 P111より引用

懐かしの黒電話が携帯電話に・・!集中線が描かれたコマや、キリっとした表情で「チャッ」と電話をとるコマなど、ジワジワきます。

本アイデアに至る過程をまとめてみました。

抽象化 → 転用 → 具体化 を経て「シニアくん」にたどり着く図

起点:シンプルなラジオ

多機能な家電は、使わない機能があったりしますよね。操作方法や見た目が煩雑だったりすると、尚更、使用するには心理的なハードルも高くなりがちです。大原部長も、MDやCDの機能があるラジオをみて、「いろいろなスイッチが…」と困惑の表情をみせていました。

そんな中、見慣れたシンプルなラジオを好む大原部長のリアクションをみて、両さんはビジネスアイデアを考え始めます。おそらく、観察を通じて以下のヒントを得たのでしょう。

- 年齢を重ねるほどシンプルな操作性を好む

- 親近感を大事にする

- 必要最小限の機能で十分と感じる

これら仮説に基づき、「高齢者向け家電」へと進みます。

抽象化:高齢者向け家電

それぞれ抽象化を行うと、

- 大原部長 → 抽象化 → 中年/高齢者

- ラジオ → 抽象化 → 家電

となります。抽象化(=上位概念化)は頭で考えてもいいですが、生成AIに聞いてみるのも便利です。そして抽象化するとともに、要素技術やコンセプトなども端的に表現しておくのがよさそうです。ここでは操作性といった機能面だけでなく、親近性という情緒面もポイントとして抽出しました。

- 機能:シンプルな操作性

- 情緒:親近性

- 特徴:余計な機能がない

転用:高齢者向け携帯電話

次は転用で、最も難しいステップです。

答えを知った状態で考えれば 家電 → 携帯電話 という転用は容易そうに思えますが、0から考えるとなると、なかなか難しいですよね。

こち亀アイデアを事例に考えてみると、転用にあたって、例えば以下3点が重要そうです。

- 社会トレンドの把握 → 携帯電話の普及

- 生活環境の変化 → 家族との離れた生活

- 対象ユーザーの不安や困りごと → 複雑な機器への苦手意識、緊急時の連絡

家電という既存分野の視点や、シンプルな操作性といった技術視点ではなく、社会やユーザーの困りごとといった、ニーズ視点。既存の製品や技術ありきだと中々アイデアが出てこない場合、社会や市場を起点として考えるのがよいですね。それでもアイデアが足りない場合は、ありたい未来を起点とした、所謂 ”バックキャスティング” の思考法も役立つでしょう。

具体化:黒電話「シニアくん」

最後は具体化。抽象化する際に考えた以下の内容に基づいて、具体的にウケそうな製品を考えていきます。そしてこれらの要素を大事にしつつ、付加価値を考えてもよさそうです。こち亀においては、GPS機能の搭載や、有田焼風カバーについての紹介もありました。シンプルさや操作性といった大事な要素は崩さずに、高齢者向け商品として更に必要そうなアイデアですね。

- シンプルな操作性 → ダイヤル式

- 親近感 → 懐かしの黒電話

- 余計な機能がない → 通話機能に特化

以上、1件目の事例でした。

この「こち亀」の話が掲載されたのは2001年であり、まさに携帯電話が一般に普及し始めた時期。当時はカメラ付き携帯電話が注目を集め、学校にて友達を撮影して遊んでいた覚えがあります。

現代では高齢者もスマートフォンを日常的に使用していますが、2001年当時、高齢者が携帯電話を使うことは一般的ではありませんでした。そんな時代に高齢者向け携帯電話というアイデアを描いていた「こち亀」には、先見性があったといえるのではないでしょうか。

抽象化 → 転用 → 具体化 を経て「シニアくん」にたどり着く図(再掲)

2.起点:携帯育成ゲーム → 抽象&融合 → 具体:「モンちっち」

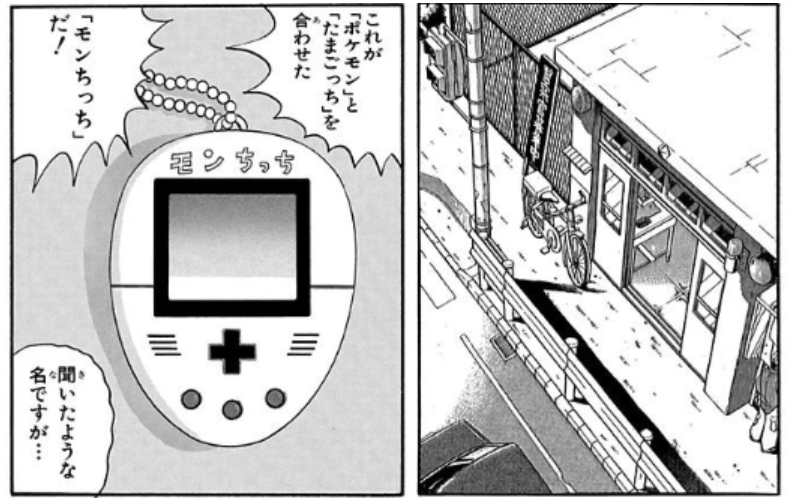

2件目は、ポケモン® とたまごっち® からヒントを得た「モンちっち」です。

- 【こち亀のエピソード】両津は「原案総合プロデューサー」として「モンちっち」を考案し、中川の会社で試作。パクリではないか?という中川や麗子の反応をよそに、意外にも大ヒットを飛ばすこととなった。モンちっちキャラの数:500種、本体のカラーバリエーション:50種。

~コミック 第105巻「超育てゲー『モンちっち』の巻」より 初版:1997年12月

こち亀 第105 P13より引用

モンちっち・・・!

左下のセリフ「聞いたような名ですが・・・」とあるのは、おそらく葛飾区の人形メーカー 株式会社セキグチによる「モンチッチ人形」のことですね。人形に関連する立体商標や、ロゴや名前につき、複数の登録商標もあります。

左:商標登録第5560057号 右:商標登録第4196473号

地元葛飾における実際の人形名もさりげなく意識するとは、さすが秋本先生…!ネーミングのセンスに脱帽です。

本件においては、1件目とは異なり、「転用」ではなく「融合」のステップがある点が特徴的です。

- ポケモン®:キャラを集めてバトルする携帯ゲーム

- たまごっち®:可愛いキャラを育成する携帯ゲーム

という、いずれも携帯ゲームという共通点がある中で、両者の特徴をいいとこどりして融合することで、「モンちっち」へと具体化されています。

モンちっちは、どちらにもちょっとずつ(だいぶ?)似ていて、物議を醸しそうな絶妙な商品ですね。

しかし、ヒット商品を起点として、そのヒット要素を抽出しつつ抽象化 → 具体化 を行うことは、ビジネスにおける常套手段とも思われます。「モンちっち」は見た目や名前まで似ていてあからさまではありますが、新規ビジネスを検討する上で参考になる事例なのではないでしょうか。

抽象化 → 融合 → 具体化 を経て「モンちっち」にたどり着く図

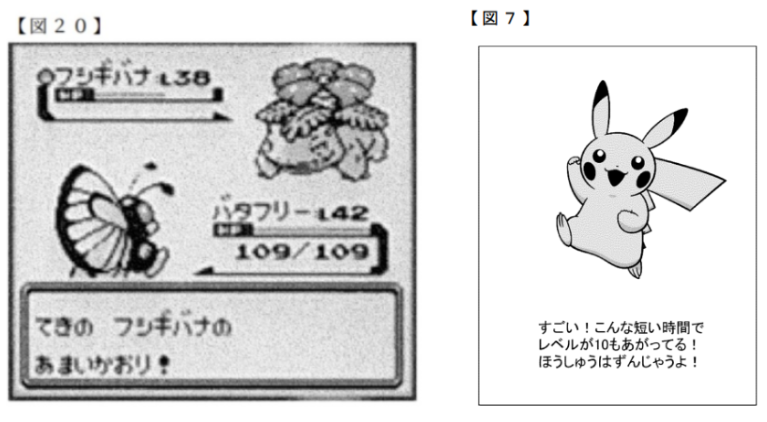

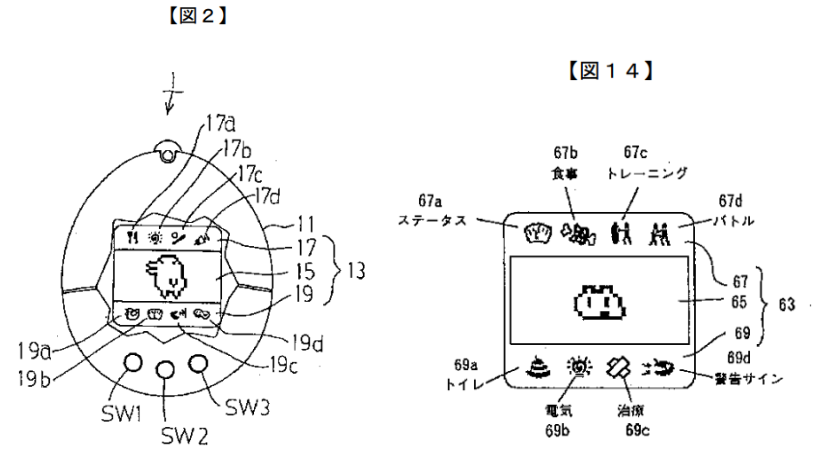

ところで、ポケモンとたまごっちに関連して複数の特許権・実用新案権があり、その図面には見覚えのある画面や図が度々登場します。少し紹介しましょう。

左:特許第4283397号(J-PlatPat リンク)

右:特許第6679069号(J-PlatPat リンク)

ピカチュウが可愛い!

左は1999年に出願された特許の図面であり、まさにポケモンの画面ですね。右はポケモンスリープ関連の特許の図面で、2018年に出願されています。(関連記事:「ポケモンスリープ」の関連特許を愛でよう ~特許でわかる、アプリゲームの過去・現在・未来 | Toreru Media )

特にソフトウェア分野の特許文献においては、フローチャートやブロック図など、無機質な図面が並ぶことが多いです。しかし、その中で見覚えのある画像や親しみのある絵柄に出会うと、まるで宝物を見つけたような気持ちになりますね。

では、たまごっちの図面も紹介します。

実用新案登録第3043561号(J-PlatPatリンク)

くちぱっちが可愛い!!

図14にはコマンド毎に細かく付番があり、とても忠実に表現されています。この実用新案は、「仮想生命体の育成シミュレーション装置」として1997年に出願されました。

たまごっちは社会現象になるほどブームとなり、当時のこち亀にも度々登場します。ご興味のある方、そして懐かしみたいファンの方は、是非コミック第103巻, 104巻あたりをご覧ください。なお、104巻に登場する「たまごっちゃん」については、不正競争防止法の観点から以下の記事で少し紹介しています。

こち亀を事例に不正競争防止法をわかりやすく解説!【ビジネスパーソン必見】 | Toreru Media

以上、2件目の事例でした。

3.起点:カプセル内視鏡 → 抽象&転用 → 具体:「カメラ イン ボール」

3件目は、カプセル内視鏡の要素技術を「転用」させた、カメラ入りのボール「カメラ イン ボール」です。

- 【こち亀のエピソード】生のドングリを食べて腹痛を起こした両津は、カプセル内視鏡の存在を知り、技術の転用を図ることに。衝撃吸収ゴムの活用などにより、カメラ内蔵のボール「ボール イン カメラ」を開発。そして、バレーボール等、あらゆるスポーツ競技向けへの展開を目論むのであった。

~コミック 第169巻「カメラ イン ボールの巻」より 初版:2010年4月

こち亀 第169巻 P38より引用

これは面白いアイデアですね!

カプセル内視鏡を起点として、抽象化 → 転用 → 具体化 について考えてみましょう。

抽象化 → 転用 → 具体化 を経て「カメラ イン ボール」にたどり着く図

起点:カプセル内視鏡

カプセル内視鏡の特徴として、例えば以下があげられます。

- 体内を全方位に撮影

- 普段見えない領域を撮影

- 小型カメラをカプセルに内蔵

次のステップにて、内視鏡を抽象化するとともに、これら特徴についても、少し抽象化していきます。

抽象化:医療機器

- 機能:移動しながら撮影

- 目的:周囲の状況を包括的に捉える

- 外観:カプセルで保護

内視鏡は医療機器、そして機能・目的・外観の観点で、特徴を抽象的に捉えてみました。他にも、「大きさは手の指の先ほど」「自然と移動する」といった具合に、思いついた内容を列挙していくのもよさそうです。

次は、いよいよ「転用」へ進みます。

転用:スポーツ/娯楽

一番難しいステップですが、ここでは特許情報をヒントにして考えてみました。特徴的な要素技術の転用であれば、当該技術や関連市場について、まずは特許情報を参考にしてみるのが合理的です。

360° × カメラ といったキーワードで特許を検索して、ヒットした案件に付与されている特許分類毎に件数を確認してみました。対象の範囲は、こち亀の「カメラ イン ボール」登場以前である2009年12月までに公開された案件に絞っています。

すると・・・

360°×カメラに関する特許件数ランキング(検索式:本記事末尾に記載)

カメラ関連の技術分野が上位を占める中、真ん中ほどに「医学」も登場し、やはり医療機器関連の特許も含まれています。そして下部にひっそりと、「スポーツ;ゲーム;娯楽」が!

ほんの4件であるものの、360°カメラを当該分野で活用する発明がありました。このことをヒントとすれば、「スポーツ/娯楽」分野への転用アイデアにたどり着くことができるのではないでしょうか。

具体化:カメラ イン ボール

最後は具体化。抽象化する際に考えた以下の内容に基づいて、具体的にウケそうな製品を考えていきます。

- 機能:移動しながら撮影 → 投げて撮影

- 目的:周囲の状況を包括的に捉える → 迫力ある場面の撮影

- 特徴:カプセルで保護 → 衝撃を吸収するボールで保護

スポーツ/娯楽分野においてそれぞれの要素を具体化することで、カメラ入りボールのコンセプトが浮かんできましたね!あとは、本機能や目的を実現するための技術的検討を進めれば、「カメラ イン ボール」のアイデアにたどり着くのではないでしょうか。

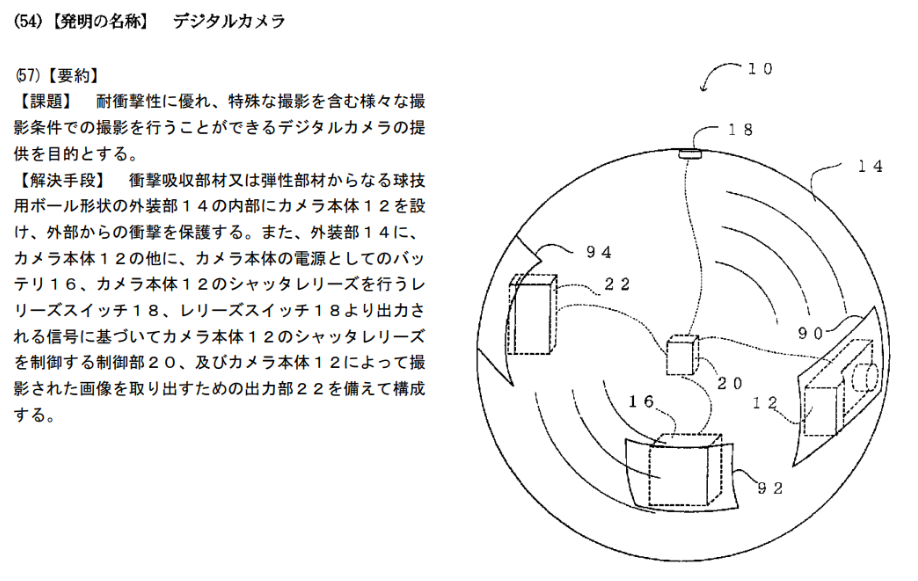

なお、カメラ × ボール という観点においては、例えば以下の特許出願がありました。衝撃性に優れ、スポーツ等の特殊条件にて撮影することができるカメラについての発明です。これはまさにカメラ イン ボール! 面白いアイデアだと思いますが、実用化には至らなかったようですね。

特開2001-042420 (J-PlatPat リンク)

抽象化 → 転用 → 具体化 を経て「カメラ イン ボール」にたどり着く図(再掲)

まとめ

以上、3件の事例を紹介しました。

- 黒電話「シニアくん」:親近性といった情緒的な観点で抽象化 → 具体化している

- 「モンちっち」:ヒット商品2つをうまく融合させて具体化している

- 「カメラ イン ボール」:機能や目的の観点で抽象化 → 具体化している

特に3件目については、360°撮影という要素技術を、上手に他分野へ転用させている事例といえます。

そして転用分野を検討する際、本記事においては特許情報の活用を試みました。論文情報など他のアプローチも種々可能ですが、実は特許情報の活用には大きな利点があります。

それは、特許情報が「技術情報」と「権利情報」の二つの側面を持つという点。つまり特許情報は、例えば以下の観点のように、技術面とビジネス面の検討を同時に行えるということです。

<特許情報を活用して新規ビジネスを検討する利点>

- アイデアのヒントとしての活用

- 有効な特許権の確認によるビジネスリスクの把握

- 協働相手や競合企業の特定

アイデアの探索にあたり特許情報の活用はおススメですので、是非試してみてください。無料のデータベース J-PlatPat を活用した特許検索方法については、こち亀のアイデアとともに以下の記事で解説しています。

特許調査をこち亀で学ぼう!J-PlatPat キーワード検索のコツを解説します | Toreru Media

そして本記事に興味を持ってくださった方は、抽象化 → 転用/融合 → 具体化 のトレーニングのためにも、こち亀を読みふけってみてはいかがでしょうか。抽象化 ⇔ 具体化 のフレームワークを、ストーリーに沿って自然と学ぶことができます。

201巻全て読破すれば、何か素敵なアイデアに繋がるかもしれません!

<参考書籍>

創造学のすすめ | 畑村 洋太郎 |本 | 通販 | Amazon

具体と抽象 | 細谷 功 |本 | 通販 | Amazon

メモの魔力 -The Magic of Memos- (NewsPicks Book) eBook : 前田裕二: 本

<事例3における特許検索条件>

検索日:2024.12.15

検索DB:J-PlatPat

検索式:

① 要約/抄録:カメラ + 撮影

② 要約/抄録:360° + 全方位

③ 公知日/発行日:~20091231

母集団:①×②×③=395件