みなさん、「聖地巡礼」という言葉をご存知でしょうか?

アニメや映画の舞台となった場所を巡るという意味で「聖地巡礼」いう言葉を使うことはもはや常識的になってきていますよね。

アニメの聖地巡礼で言えば、映画「サマーウォーズ」は長野県上田市が舞台で、市内の随所にサマーウォーズのロケ地があるようです。ロケ地ガイドマップもあります。

そんな聖地巡礼界隈の中でも、徐々に人気を集めている(?)のが「判例聖地巡礼」ではないでしょうか。

例えば、民法上の権利濫用法理のリーディングケースである宇奈月温泉事件(大判昭和10.10.5)の舞台である、富山県黒部市の宇奈月温泉は、判例の聖地としても有名で、「権利ノ濫用除お守り」というお守りが買えます。

これは、法学部で宇奈月温泉事件を一度でも勉強した方にとっては、垂涎の的ではないでしょうか・・・!

そこで今回は、ジャンルは知財判例に限定して、そして、判例の舞台としては京都に限定して、筆者自ら聖地巡礼してまいりました。

本記事では、京都を舞台とした知財判例3つを紹介するとともに、筆者自身の「聖地巡礼記」を記します。

目次

1. 聖地①「銘菓松風事件」~和菓子屋さんの登録商標の有効性が争われた判例

1.1. 判例解説

まず1つ目は、商標関連の判例(知財高判平成27.4.27)です。

京都にある「龜屋陸奥」という和菓子屋さんが当事者となった判例なのですが、少し「お家騒動」的な側面のある事案です。

龜屋陸奥は、創業1421年(応永28年)と伝えられている老舗の和菓子屋さんであり、1964年に株式会社龜屋陸奥(以下「龜屋陸奥社」といいます。)が設立され、現在に至ります(龜屋陸奥HP参照)。

代表的銘菓「松風」は、1570年から11年間続いた、織田信長と石山本願寺の合戦のさなか、兵糧の代わりにもなったそうです(龜屋陸奥HP参照)。

松風(丸状に焼き上げ、短冊状に切り分けた松風) 龜屋陸奥HPより

そして、この松風の包装材にも用いられていた、以下の商標(以下「本商標」といいます。)の有効性が争われました。

羽を広げた鶴を丸く描いたデザインであり、一見するだけでは、なぜこの商標の有効性が争われるのか、疑問にも思えますが、本判例のポイントは、本商標が出願、登録されるに至った経緯にあります。

本商標は、平成24年8月16日に出願され、同年12月14日に登録に至っていますが、実は、登録を受けたのは、龜屋陸奥社ではなく、元代表取締役の方の長男(以下「A」といいます。)だったのです。

しかも、判決文によれば、Aは、龜屋陸奥社の取締役でしたが競業行為を行ったことを理由として、平成22年に取締役を解任され、解任された後も、Aは「三木都」の屋号で店舗を開業し、松風を販売していたとのことです。

つまり、龜屋陸奥社を追い出されてしまったAが、本商標について龜屋陸奥社が商標登録していなかった点に目を付け、商標登録を受けてしまったということです。

これに対し、龜屋陸奥社も黙ってはおらず、商標登録無効審判を申し立てた結果、特許庁は本件商標について、商標法4条1項19号に該当することを理由として、無効審決を下しました。

商標法4条1項19号

「他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)」

そこで、Aが原告となり、龜屋陸奥社を被告として、審決の取消しを求めて提訴したのが本事件ですが、結論は請求棄却、すなわち、無効審決が取り消されることはありませんでした。

判決文の中では、Aの不正の目的を認定する文脈において、以下のとおり述べられています。

「原告は,陳述書(甲21)において,被告の代表取締役として登記されている2名のうち,Bは,亡Dの妹婿であり,Eは,養子であって,A家の血筋を引く者ではないことから,原告のみが「松風」に本件商標を正当に使用できる人物であると確信していた旨述べるなど,「龜屋陸奥の松風」の正統な継承者は自身であり,引用商標に表象される業務上の信用も自身に帰属するかのような発言をしており,前記1(4)のとおり,原告は,「三木都」のカタログやウェブサイト,原告自身のツイッター等において,外部的にもそのように振る舞っていたことが認められる。

そうすると,原告による本件商標の使用は,引用商標に表象される被告の老舗としての価値,業務上の信用を自身に帰属させようとするもので,商標法4条1項19号の「不当の目的」をもって使用するものに該当するというべきである。」

本判決29頁~30頁より

何とも老舗らしい事案であり、また、商標法4条1項19号の「不正の目的」を認定した事例として勉強になります。

1.2. 銘菓「松風」食べに行ってみた。

実際に、龜屋陸奥のお店に行ってみました。

JRの京都駅が最寄りのようですが、筆者は京阪七条駅から七条通りを西へひたすら20分ほど歩きました。

歩いていると左手に京都タワーが見えます。

到着!

さっそく、松風を買ってみました。

いい感じのパッケージです。

中身はこんな感じで、表面にちりばめられているのが、ケシの実です。

甘すぎないので食べやすく、8個入りでしたが昼飯代わりに一気に完食しました。

見た目はパンやカステラに近いですが、意外にもしっかりとした歯応えで、お腹いっぱいです。合戦の際に兵糧の代わりになったというのも頷けます。

ということで、腹ごしらえを終えて、次の判例聖地へ行こうとしたのですが、あることに気づきました。

本商標がどこにも見当たりません・・・

松風の包装紙にも、お店の看板にも、あの丸っこい鶴のマークがないのです。

まさに判例で有効性が問われた商標を目にすることなく、普通に和菓子食って帰るところでした。

これは、判例聖地巡礼者として痛恨のミス。ということで、鶴マークを探すことにしました。

その場で検索したところ、松風はこちらの本店のみならず、髙島屋や西本願寺でも買うことが分かりました。

本店のすぐ前が西本願寺でしたので、西本願寺のすぐ隣にある、聞法会館という建物内の売店へ向かいました。

西本願寺に着きました。「誰もが、ただ、いていい場所」だそうで、遠慮なく入らせていただきます。

筆者が購入した松風は8個入りのものでしたが、聞法会館の売店で改めて松風を見てみたところ、もう少し大きいサイズの松風の包装紙には、鶴マークを見つけることができました(お店の中でしたので、撮影は控えました)。

若干、不完全燃焼になってしまいしたが、次の聖地へ向かいます!

2. 聖地②「八ッ橋創業年事件」~老舗八ッ橋店の創業年の表示が「品質等誤認表示」に当たるかが争われた判例

2.1. 判例解説

2つ目の判例も、老舗の多い京都らしい事案です。

当事者はいずれも、京都の老舗八ッ橋店。株式会社井筒八ッ橋本舗(以下「井筒社」といいます。)と、株式会社聖護院八ッ橋総本店(以下「聖護院社」といいます。)です。

本事件では、「創業年」の表示が問題となりました。

聖護院社は創業年を「1689年(元禄2年)」とし、店舗の暖簾や看板等にも創業年の表示を付しています。

これに対し、創業1805年(文化2年)の井筒社が、聖護院社の創業年の表示には根拠がなく、「品質等誤認表示」(不正競争防止法2条1項20号)にあたるとして、創業年の表示の差止めと損害賠償を請求したのが、本事件です(第一審:京都地判令和2.6.10(平成30年(ワ)第1631号)、控訴審:大阪高判令和3.3.11(令和2年(ネ)第1568号))。

井筒八ッ橋本舗 祇園本店(左)、聖護院八ッ橋総本店 熊野店(右)

「品質等誤認表示」とは、商品や役務の品質・内容等について勘違いさせるような表示であり、このような表示をする行為は「不正競争」に該当し、差止めや損害賠償請求の対象となってしまいます。

不正競争防止法2条1項20号(一部省略)

「商品・・・にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量・・・について誤認させるような表示を・・・する行為」

例えば、「特許を取得している」ことは、その商品の「品質」といえますので、特許を取得していないにもかかわらず、「特許取得済み」等と表示することは、品質等誤認行為に該当します。

この条文には、「創業年を誤認させるような表示をしてはならない」と規定されてはいませんが、本件では、聖護院社の創業年の表示が、商品の品質・内容についての誤認表示にあたるかが争われました。

結論としては、第一審、控訴審ともにこれを否定し、井筒社の請求を認めませんでした。

控訴審の判断を要約してみます。

- 「創業年」は、商品の品質や内容を直接表すものではない。

- 他方、創業年の表示であっても、需要者がその表示を商品の品質や内容等に関わるものと明確に認識し、商品選択の重要な基準になる場合には、規制の対象となる。

- しかし、品質等誤認表示に該当するためには、客観的事実と異なる品質・内容等を需要者に認識させることが必要であるが、創業年等を客観的資料から確定することは困難であり、しかも、需要者にとっても、創業年等を客観的に検証、確定することが困難なものとして認識されている。

あくまでも、条文に書かれているのは商品の「品質」や「内容」等であって、必ずしも商品の品質・内容等に直結するとはいえない「創業年」が品質等誤認表示の規制対象に含まれるためのハードルはかなり高いことが分かります。

また、本判決では、品質等誤認表示は刑事罰の対象にもなる行為であり、条文に直接書かれていない事項まで規制範囲に含めることは相当でないという点にも言及されています。

2.2. 2社の「八ッ橋」店を訪問してみた。

2.2.1. 井筒八ッ橋本舗 祇園本店

ということで、井筒社と聖護院社の店舗に行ってきました。

まずは、井筒八ッ橋本舗の祇園本店へ向かいます。

先ほどの西本願寺からだと、京阪七条駅まで戻って、京阪電車で2駅という距離ですが、西本願寺から同じ道で七条駅まで戻るのも退屈でしたので、歩きました。

到着です。のれんにも、「創業文化二年」と書かれています。

紙袋にも「Since1805年 文化二年」の文字があります。

八ッ橋(左)と生八ッ橋(右)を購入しました。

ちなみに、本判例では、「需要者はあんまり創業年を気にしないよね」と認定するにあたり、この「生八ッ橋の台頭」にも言及されています。

「本件でいう八ッ橋とは別に,生八ッ橋と呼ばれる菓子もある。これは,生地を焼かずにあんなどを包んだ菓子で,本件でいう八ッ橋とは異なる。生八ッ橋は,おおむね,太平洋戦争後に製造されるようになった。これも,原告及び被告を含む複数の業者により,かなり多様なものが製造され,京都の土産物等として,よく売れている。」

「前記のとおり,京都において,生八ッ橋など,八ッ橋よりも歴史が新しい菓子もまた,よく売れている。このことも,京都の老舗であるからといって,長い伝統が,需要者にとって当然に大きな意味を持つわけではないことを,推認させるといえる。」

第一審:京都地判令和2.6.10(平成30年(ワ)第1631号)16頁、18頁より

筆者も、「八ッ橋」といえば「生八ッ橋」を想起しており、生八ッ橋ではない「八ッ橋」が存在することを知ったのは、恥ずかしながら最近でした・・・

その意味で、この判例の判示内容には、妙に納得させられました。

2.2.2. 聖護院八ッ橋総本店 熊野店

続いて、聖護院八ッ橋総本店の熊野店へ向かいました。

井筒八ッ橋本舗本店の最寄り駅である祇園四条駅からは、京阪電車でさらに北へ2駅進んだ、神宮丸太町駅から歩いて行けます。この時点でかなり歩いていましたので、さすがに電車に乗りました。

到着しました。やはりのれんには創業年(元禄二年)が。この年表示が「品質等誤認表示」ではないかと訴訟で争われた末に、誤認させる表示ではないと請求が却下されたものですね。訴訟で負けていれば、のれんのデザインも変わっていたのでしょう。

何か買おうかとも思いましたが、井筒八ッ橋本舗の紙袋を持ちながら入店する勇気もなく、そのまま退散し、次の判例聖地へ向かいました。

なお、本記事を執筆するに際して知ったのですが、この聖護院八ッ橋総本店(熊野店)の向かいにある熊野神社の中に、「八ッ橋発祥の地」の石碑があるそうです。

筆者は気付かずに通り過ぎましたが、八ッ橋の起源が争われた判例をより深く理解するための重要スポットだったかも知れません・・・

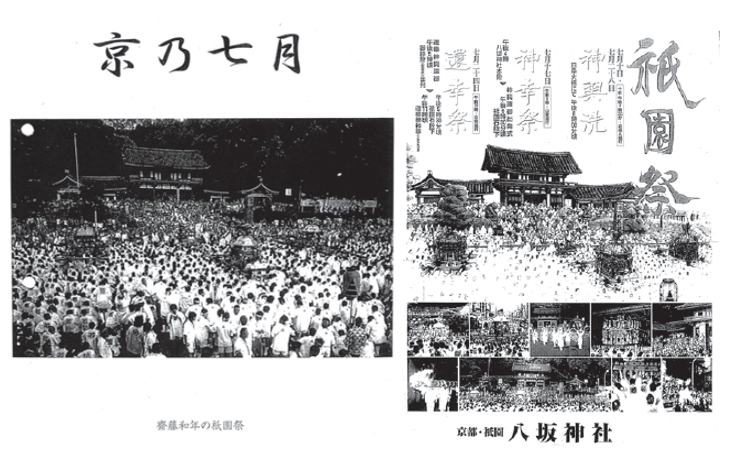

3. 聖地③「祇園祭写真事件」~八坂神社の写真の著作権侵害が争われた判例

3.1. 判例解説

最後は著作権の事案で、「八坂神社写真事件」又は「祇園祭写真事件」として有名な判例です(東京地判平成20.3.13)。

論点はいくつかありますが、写真をもとに水彩画を作成したことが、翻案権侵害と認定された点が注目される判例です。

本判例において、翻案権侵害を主張した原告の写真(以下「本件写真」といいます。)と、侵害を主張された水彩画を掲載したポスターはこちらです。

左側が本件写真、右側が水彩画を掲載したポスター。いずれも、本判例別紙写真目録、別紙絵画目録に掲載されているものとして、判例タイムズNo.1283(判例タイムズ社、2009.2.1)280頁より

本件写真は、本判例の原告の方のホームページにも掲載されています。

本件写真は、祇園祭の行事の一つである「神幸祭」において、八坂神社の西楼門前に4基の神輿を担いだ輿丁(神輿の担ぎ手)が集まり、神官がお祓いをする直前の場面を撮影したものです。

写真の手前側には大人数の輿丁と神輿、奥には西楼門が写っており、祇園祭の荘厳な雰囲気を感じます。

本判例は、以下のとおり一般論を示したうえ、本件写真の著作物性を認めました。

「撮影者がとらえた,お祭りのある一瞬の風景を,上記のような構図,撮影ポジション・アングルの選択,露光時間,レンズ及びフィルムの選択等を工夫したことにより効果的な映像として再現し,これにより撮影者の思想又は感情を創作的に表現したとみ得る場合は,その写真によって表現された映像における創作的表現を保護すべきである。」

本判例30頁より

写真の著作物性については、以前こちらの記事でも解説しましたが、構図やシャッタースピード(露光時間)等の撮影時の工夫が、写真の表現の個性として表れている点が重要であり、本判例も、撮影時の様々な工夫と、その結果として写真に反映された効果に言及して、著作物性を認めています。

本判例で特徴的なのは、「写真」を「水彩画」で再製したことが「翻案」と認められた点ですが、翻案を認めた本判例の結論に対しては、異論もあるところです(例えば、上野達弘 著 前田哲男 著『〈ケース研究〉著作物の類似性判断 ビジュアルアート編』(勁草書房、2021年)253頁))。

3.2. 西楼門、撮ってみた。

祇園祭の時期ではないものの、八坂神社に行って西楼門の写真を撮ってみました。

先ほどの聖護院八ッ橋総本店(熊野店)から、祇園四条駅まで戻り、四条通をひたすら東へ。

突き当りが八坂神社です。八坂神社までの道はアーケードになっていて、お土産屋さん等が並んでいます。

到着したので、ちょうど本件写真と同じようなアングルで撮ってみました。

すごく平凡な写真になりました。

もちろん、本件写真のように輿丁(神輿の担ぎ手)はいないので、そこは仕方ないのですが、同じ場所で撮っているつもりが、本件写真とどこか違うように思います。あらためて確認してみましょう。

判例タイムズNo.1283(判例タイムズ社、2009.2.1)280頁より再掲

うーん、本件写真はアングルがだいぶ高いようです。ただ、手を伸ばしてもこんな角度では撮影できません。「撮影した人、浮いてない?」と思い、一体どこから撮影した写真なのか、判決文を読み返してみました。

「本件写真は,被告八坂神社の境内の西楼門の正面よりやや斜めの位置で,アーケードの上に撮影ポジションをおき,・・・撮影されたものである」

本判例30~31頁より

まさかの、「アーケードの上」から撮った写真だったようです。

そこで、道路を渡って、西楼門側からアーケード通りを見てみました。

アーケード上の、それっぽい撮影ポジションが見つかりました!具体的な位置までは不明ですが、この赤丸のどこかから撮影されたものと推測します。

たしかに、大人数の輿丁と神輿をアングルに収めるのであれば、高いところから見下ろすようなアングルが適していますね。祭りの日は人出も多いですし、落ち着いてじっくり撮影できる場所として許可を取り、カメラを構えたのでしょう。

写真の著作物性が認められるためには「撮影者の思想又は感情を創作的に表現した」という要件が必要ですが、裁判所の認定にもあった通り「アングル(撮影ポジション)の工夫」も、本件写真の著作物性を基礎づける要素になっているのだと、現地訪問で実感することができました。

4. 知財判例の聖地巡礼を終えて

以上で、知財判例の聖地巡礼(京都編)の全行程が終了しました。

京都だけに限っても(京都だからこそ?)、重要な判例が多く、勉強になるとともに観光も楽しめました。

初めての試みでしたが、やはり、判例の内容も含め、事前準備をしっかりしておく方が楽しめると思います。事前に判決文を保存しておいて、スマホで読めるようにしておいたのは良かったです。

龜屋陸奥の鶴マークを見つけるのに苦労したことや、八ッ橋発祥の地に行きそびれたこと等の反省点を踏まえ、もし「判例聖地巡礼」に続編があれば、しっかりと事前準備していきたいです。

また、宇奈月温泉など、観光地が公式に判例聖地を謳ってくれるようなところが増えるといいなと思います。

皆さんも、旅行先に迷った際には、旅行雑誌ではなく、判例集を開いてみてはいかがでしょうか!!