雑誌名には商標登録が必要なのか?という質問が時々寄せられます。

結論は「雑誌(定期刊行物)は、商品の1種であり、そのタイトルは商標法の保護対象となる」。

つまり、雑誌名を商標登録しておかなければ、第三者がいつのまにか同一・類似の商標を登録してしまい、その名称を使用できなくなるリスクがあります。

しかし、一方で書籍のタイトル(題号)は商品の内容を表すにすぎず、基本的に商標登録が認められません。雑誌と書籍・・・どうして同じ出版物なのに、商標上の取り扱いが違うのでしょうか?

この記事では、前半では書籍と雑誌で取り扱いが異なる背景を解説しつつ、後半では雑誌商標の登録例を、雑誌の現物も取り寄せながら紹介します。

目次

1、書籍:特許庁の登録ルールはどうなっている?

まずは特許庁の「商標審査基準(改訂第16版)」を見ていきましょう。商標審査基準は、特許庁が商標登録を認めるかどうかのルールブックであり、一般に公開されています。

このルールで、書籍・雑誌のタイトル(題号)はどう定められているのか、関連する部分を抜粋します。

<書籍のタイトルについてのルール>

商標法 第3条1項第3号

3.商品の「品質」、役務の「質」について

・・・商標が、指定商品又は指定役務の提供の用に供する物の内容を表示するものか否かについては、次のとおり判断する。

(ア) 「書籍」、「電子出版物」、映像が記録された「フィルム」、「録音済みの磁気テープ」、「録音済みのコンパクトディスク」、「レコード」等の商品について、商標が、著作物の分類・種別等の一定の内容を明らかに認識させるものと認められる場合には、商品の「品質」を表示するものと判断する。

(例)

商品「書籍」について、商標「商標法」、「小説集」

商品「録音済みのコンパクトディスク」について、商標「クラシック音楽」・・・

(エ) 「書籍」、「放送番組の制作」等の商品又は役務について、商標が、需要者に題号又は放送番組名(以下「題号等」という。)として認識され、かつ、当該題号等が特定の内容を認識させるものと認められる場合には、商品等の内容を認識させるものとして、商品の「品質」又は役務の「質」を表示するものと判断する。

題号等として認識されるかは、需要者に題号等として広く認識されているかにより判断し、題号等が特定の内容を認識させるかは、取引の実情を考慮して判断する。

例えば、次の①②の事情は、商品の「品質」又は役務の「質」を表示するものではないと判断する要素とする。

① 一定期間にわたり定期的に異なる内容の作品が制作されていること

② 当該題号等に用いられる標章が、出所識別標識としても使用されていること

簡単に解説していきましょう。

まず、商標法第3条1項は、「商標登録を受けることができない商標」を1~6号に分類し、規定する条文です。

3条1項3号の条文には「商品の品質などを普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」は登録できない、と包括的に書かれているだけなのですが、審査基準で具体例として、上記の書籍に関するルールが規定されているのです。

そして「登録できない書籍のタイトル」ですが、前半の(ア)は、書籍に対し「小説集」など、そのジャンル名を商標登録できることにすると、他の人が使えなくなって取引に混乱をきたす。よって登録により誰かに独占させるべきでない、という考えに基づきます。

一方、後半の(エ)はやや分かりにくいですね。整理すると、

- 需要者(ユーザー)に書籍の題号として認識されること。

※需要者に題号として広く認識されているかで判断。 - 題号が需要者(ユーザー)に「特定の内容を認識させる」と認められること。

※取引の実情を考慮して判断。例えば、定期的に異なる内容の作品が同一題号のもとで、発表されていたり、題号が出所識別標識としても使用されていたりしたら、「特定の内容を認識させない」ものといえる。

というルールで、1.2両方を満たすと、商標登録が認められないことになります。

逆にいえば、書籍のタイトルであっても全く無名であったり、そのタイトルを聞いても「あの作品のことだな」と特定の内容を想起しないような状況であれば、商標登録できるチャンスがあります(なお、登録できてもその商標権が他の作品タイトルに対して権利行使できるかは、別の話になります)。

・・どうしてこんな条件がついているのでしょうか?これには1947年の『夏目漱石事件』が大きく影響しているのです。

2、夏目漱石Jr.が起こした、書籍タイトルの商標登録騒動

『夏目漱石事件』とは、夏目漱石の息子である夏目純一と伸六が、漱石の代表的な作品の書名(例:「吾輩は猫である」「坊っちゃん」など)を商標登録しようとしたことに端を発する事件です。

背景には、1946年に夏目漱石作品の著作権が満了するため、複数の出版社が漱石作品の出版を計画しており、息子たちは父の作品タイトルの「商標権」を取得しておくことで、商標使用料をもらおうとしたのです(この意図は、当時の「朝日新聞」のインタビューで息子が悪びれずに語っています)。

当然、出版社や文芸界は大反発。世間を巻き込んだ一大騒動になりました。この事件は書籍「漱石全集物語(矢口進也)」に詳しく紹介されています。書籍も参考に、時系列でまとめてみましょう。

<『夏目漱石事件』の時系列>

1916年(大正5年)

- 12月9日 夏目漱石が死去。

1946年(昭和21年)

- 12月末日をもって、夏目漱石の著作権保護期間(当時の著作権法では死後30年)が満了し、漱石の作品がパブリックドメイン(自由に出版可能)となる。岩波書店をはじめとする各社が作品集の出版企画を進める。

- 11月20日 夏目漱石の息子たちが出願していた、漱石の代表作に関する書名(「吾輩は猫である」「三四郎」「こころ」など36種)の商標登録が認められる。まだ、この時点では文芸界は気づかず。

- 商標権を取得しておくことで、著作権消滅後も漱石作品のタイトルを独占的に使用する権利を確保しようとしたとされる。

1947年(昭和22年)

- 6月27日 商標公報に、漱石の息子たちによる漱石関連の全集名(「夏目漱石小説集」「夏目漱石全集」「漱石名作全集」など29種)の商標が掲載。たまたま見かけた弁理士が岩波書店に知らせ、書名の商標登録の有効性も含めた騒動がはじまる。

- 文芸界や出版社が反発。新聞でも大きく取り上げられる。

- 多くの文化人は「著作権が切れた作品は公共のもの」として、商標権による独占を問題視。「文学作品のタイトルは商標として認められるべきではない」とも批判。

- 多くの文化人は「著作権が切れた作品は公共のもの」として、商標権による独占を問題視。「文学作品のタイトルは商標として認められるべきではない」とも批判。

- 8月26日 岩波書店が、漱石関連の全集名の商標に対して異議申立を行う。

- 9月2日 日本出版協会が有識者を交えた特別委員会を開き、「(書籍の題名や著作者名をたとえ商標登録しても)、商標としての効力は生じない。新憲法に保証された出版の自由権の行使を妨げることはできないから、出版しても商標権の侵害にはならない」との見解を公表。

- 11月15日 特許庁が「書籍の題号が商標の内容を示すときは登録を認めない」という趣旨の審査基準を新設。現在の規定に至る。

1948年(昭和23年)

- 岩波書店が提起していた異議申立が認められ、夏目家による一連の商標権が取消に。事件が終息へ。

約80年前ということもあり現在はそこまで知られていない事件ですが、出版実務だけでなく、書籍のタイトルについての審査基準が新設されたという点で、知財界にも大きな影響がありました。

この事件を踏まえると、今の特許庁「商標審査基準」で、書籍名の商標登録について

- 需要者(ユーザー)に書籍の題号として認識されること。

※需要者に題号として広く認識されているかで判断。 - 題号が需要者(ユーザー)に「特定の内容を認識させる」と認められること。

※取引の実情を考慮して判断。

という要件があるのも納得できます。書籍だからその題号は一切登録できない、ということではなく、題号が商標として機能せず、取引に混乱をもたらす範囲で登録を排除する、という思想で、設けられた規定なのです。

ちなみに、この事件の別の影響として、「著作権の保護が作者の死後30年では短すぎるのでは?」という議論も生まれ、1971年には死後50年、2018年には死後70年に、著作権の存続期間が延長されました。

※『夏目漱石事件』は、「エセ商標事件簿(友利昴)」(61-67P)にも分かりやすくまとめられています。詳しく知りたい方は、こちらもご覧ください。

3、雑誌:特許庁の登録ルールはどうなっている?

書籍のタイトルについて、商標登録のルールがわかったところで、雑誌のタイトルはどうでしょうか。こちらも「商標審査基準」に記述があります。

<雑誌(定期刊行物)のタイトルについてのルール>

3.商品の「品質」、役務の「質」について

(オ) 新聞、雑誌等の「定期刊行物」の商品については、商標が、需要者に題号として広く認識されていても、当該題号は特定の内容を認識させないため、本号には該当しないと判断する。

こちらは書籍よりあっさりとした規定で、「新聞・雑誌のタイトルがたとえ有名でも、品質を示すものではないよ」=商標登録できる、と示されています。

・・・なぜ書籍と雑誌で、結論の違いが生まれるのでしょうか?鍵は、「特定の内容を認識させない」という部分にあります。

新聞・雑誌は定期的に発行されるものであり、その内容は毎回異なります。例えば『吾輩は猫である』は、1つの小説の内容しか対応しませんが、『読売新聞』や『週刊少年ジャンプ』は、号ごとに内容が違ってきます。もちろん、「ニュースを報道する」、「少年漫画を掲載する」というテーマはあるのですが、特定の内容と言うことはできず、商標登録が認められるのです。

4、雑誌の商標登録例をみてみよう

では、実際の雑誌の商標登録例をみていきましょう。特許情報プラットフォームで検索すると、「類似商品・役務審査基準」や、「ニース国際分類」で採用された指定商品として、

【雑誌】と【雑誌(定期刊行物)】の2つが見つかりました。実際の登録例では、この2つに加えて【印刷物】、【漫画を内容とする雑誌】、【教育用雑誌】、【野球雑誌】などの、使用態様にあわせた具体的な商品も指定されていました。

類似群コードはどれも【26A01】で共通しており、紙媒体での出版を保護するためには、【雑誌】または【雑誌(定期刊行物)】、上位概念である【印刷物】(区分:16類)あたりを指定商品に加えるとよいでしょう。

ここで注意しておきたいのは、【電子出版物】は9類、【ダウンロードできない電子出版物の提供】は41類であり、紙媒体とは別の区分になっている点です。

2つの区分の違いですが、9類は端末にダウンロードできるタイプの電子出版物を売る場合で、41類は端末にダウンロードさせずオンライン上でブラウジングするタイプ(いわゆるストリーミング型)の電子出版物を売る場合にそれぞれ対応します。

特許庁のデータベースでは、9類は「電子出版物」、「通信ネットワークを通じてダウンロード可能な電子出版物」。41類は「インターネットを通じたオンラインによる電子出版物の提供」、「ダウンロードできない電子出版物の提供」といった指定商品の登録例がありました。

さらに、自ら配信事業も行うなら、上記の【ダウンロードできない電子出版物の提供】:41類に加えて、【ダウンロード可能な電子出版物の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供】:35類、といった区分も指定しておく必要があり、合わせて登録をお勧めします。

さて、ここからは実例として、雑誌の商標登録例を紹介していきます。

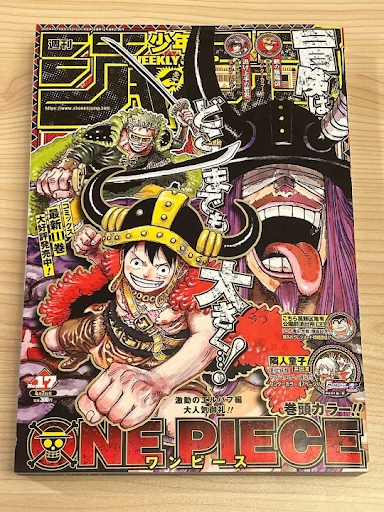

まずは日本一の週刊漫画雑誌『週刊少年ジャンプ』。2024年1~12月の印刷証明付き発行部数は合計約440万部と、紙媒体の発行数は年々減少しているものの、依然として王座についています。

商標登録は、指定区分が幅広く、また「少年ジャンプ」、「週刊少年ジャンプ」。「少年ジャンプ(ロゴ)」と複数の態様で登録されていることが特徴です。

「少年ジャンプ」と「週刊少年ジャンプ」は商標的には類似の関係にありますが、【雑誌】以外の商品・サービスにも商標を広く使用していくことを意識し、2つの商標を別々に商標登録したものと考えられます。

実際の雑誌での使用態様では、

2025年4月7日号(筆者購入)

キャラクターが雑誌名ロゴの上に被さっているのが目を引きます。近年の表紙デザインの傾向では「ジ」や「ャ」はできるだけ見えるようにしつつ、後半の「ン」や「プ」は大部分隠れてしまってもOK!と、割り切っているようです。

店頭で購入する際にお客さんはまず左上を見ますし、背表紙・裏表紙にも「ジャンプ」ロゴが入っているので、それで十分識別できるという判断と考えられます。

この「週刊化第一号」のロゴと対比すると、現在のロゴはデザインが大きく変わっていることが分かります。特徴があるロゴの場合、『週刊少年ジャンプ』のように、文字商標だけでなくロゴも別途商標登録すれば、類似のデザインを抑止できる権利範囲が広くなり、より万全といえるでしょう。

続いての雑誌名の登録例はこちら。

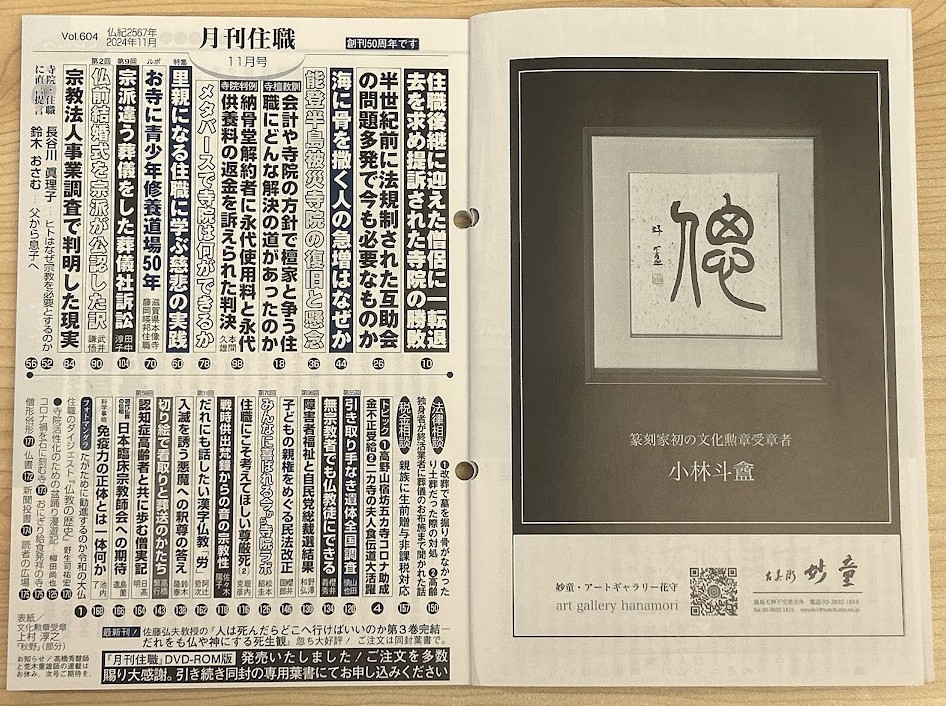

「住職」でピンときた方は、雑誌通ですね。「タモリ倶楽部」でも紹介された仏教専門誌『月刊住職』です。

2024年11月号(筆者購入)

表紙には「寺院住職実務情報誌」の音字が。創刊も1974年と50年以上の歴史があり、『週刊少年ジャンプ』とも5年しか違わないすごい雑誌です。

気になる内容ですが、「住職後継に迎えた僧侶に一転退去を求め提訴された寺院の勝敗」、「宗派違う葬儀をした葬儀社訴訟」と生々しい記事も多く、住職の世界もやはり人間の社会とは切っても切れないのだなと感じます。

中には「メタバースで寺院は何ができるか」という今時の記事もあり、「バーチャル座禅会」のキャプチャ画面も紹介されていました。「増加する海洋散骨の実際」というルポ記事もあり、さすがの深さです。

最後に紹介するのは、こちらの商標。

ピジョン・スポーツ・マガジンこと『愛鳩の友』、愛鳩と書いて「あいきゅう」と読みます。

2025年冬号(筆者購入)

表紙に鳩が鎮座するのは、さすがの鳩レース専門誌です。本文によれば、表紙を飾る「ビスティ号」はベルギーのヴァランスN(679km)で優勝。レースに出場した鳩は6061羽中の1位で、世界レベルのスーパーピジョン、なんだか神々しく見えてきました。

このような大レースを勝ち抜いた鳩は、種鳩となりその血筋を子供たちに伝えていくそうです。一流の種鳩は高額の値が付き、中国では1.6億円で落札された種鳩もいるとか。

本号でも「マルケス号 83万円」、「ラニア号 65万円」とスーパーピジョン達がカタログに並んでいました。

表紙のビスティ号はこの2羽より格上の戦歴なわけで、いったい幾らの値がついたのでしょうか・・。日本の鳩舎「KAZロフト」に種鳩として迎えられたそうで、子孫の活躍が期待されます。

現在の鳩レースですが、生後30日前後のヒナ鳩を持ちより、飼育料を払って委託し、レースにそこから参加させる委託鳩舎が盛んになっているそうです。この方式なら、自宅では種鳩だけを飼えば良く、住宅地で大量の鳩を飼うことが難しくなった社会環境でも趣味として鳩レースを続けられます。

ただ、津軽海峡越えがある900km超えの超長距離レースは過酷で、通常の帰還率は1~3割程度、悪天候の回は320羽が参加して帰還なしということも・・。だからこそ、自分の鳩が無事帰還し、入賞できたときの喜びはひとしおだとか。

『愛鳩の友』は今年創刊69年と、紹介した3誌の中では最も歴史が古い雑誌でした。知られざるピジョンスポーツの世界、奥が深いです。

5、おわりに

本記事では「雑誌名に商標登録が必要な理由・背景」について解説しました。最後にまとめです。

まとめ:雑誌名にはなぜ商標登録が必要なのか?

雑誌(定期刊行物)は商品の一種であり、タイトルは商標法の保護対象となる。そのため商標登録しておかないと、他者に登録され使用できなくなるリスクがある。一方、書籍のタイトルは商標登録が原則として認められない。これは、タイトルが書籍の内容を表すにすぎず、商標審査基準上、「商品の品質表示」と見なされるためである。

この違いの背景には、1947年の「夏目漱石事件」がある。漱石の息子たちが著作権満了後にも権利を留保すべく、書名や全集名を商標登録しようとしたことで、文芸界や出版業界の反発を招き、最終的に商標登録が取り消された。この事件をきっかけに、「書籍の題号が特定の内容を認識させる場合は、登録不可」とする特許庁の商標審査基準が整備された。

一方、雑誌は号ごとに内容が異なるため「特定の内容を認識させない」とされ、商標登録が認められる。雑誌を商標登録で保護するためには「雑誌」「定期刊行物」「印刷物」など(全て16類)を指定商品として登録するのが一般的。なお、電子出版物は別区分(第9類)に属し、配信事業などを行うなら、他の区分(35類、41類など)の登録も必要となる。

商標は永続的に更新・維持できる権利であり、雑誌が歴史を重ねるうえでの「礎」として機能するといえるでしょう。

出版に関わる方々をはじめ、皆様の参考になれば幸いです。