ベンチャー(スタートアップ)企業の商標戦略について、実際の登録例をもとに、どう動くのが良いか考えていく本企画。

画像:官民によるスタートアップ支援プログラム「J-Startup」新たな選定企業を発表|経済産業省より引用

第1弾では、「J-Startup」選定企業の商標登録出願のタイミングについて見ていていきました。

スタートアップ企業はいつ商標出願すべき?〜経産省「J-Statup」選定100社の商標データから学ぶ

第2弾となる本記事では、「J-Startup」に選定された企業から、商標戦略の目線で見て興味深い企業をいくつかピックアップし、各社の商標戦略をより詳しく掘り下げていきます。

「これから伸びそうな」「いま勢いのある」スタートアップとしてお墨付きを得た企業である「J-Startup」選定企業は、一体どのような商標戦略を取っているのでしょうか。さっそく、各社の商標戦略について見ていきましょう。

※第1弾からでも、第2弾からでも読み進められる内容になっています。

目次

1.事業拡大のタイミングで多数の出願~アスエネ株式会社、ファストドクター株式会社

最初の事例は「アスエネ株式会社」です。

アスエネ株式会社公式ページ

(※)クライメートテックとは世界的な気候変動の問題を解決するため、CO2排出量の削減や地球温暖化の影響への対策を講じる革新的なテクノロジーのことを指します。

国内初!クライメートテック(Climate Tech)カオスマップとは?|アスエネメディアより引用

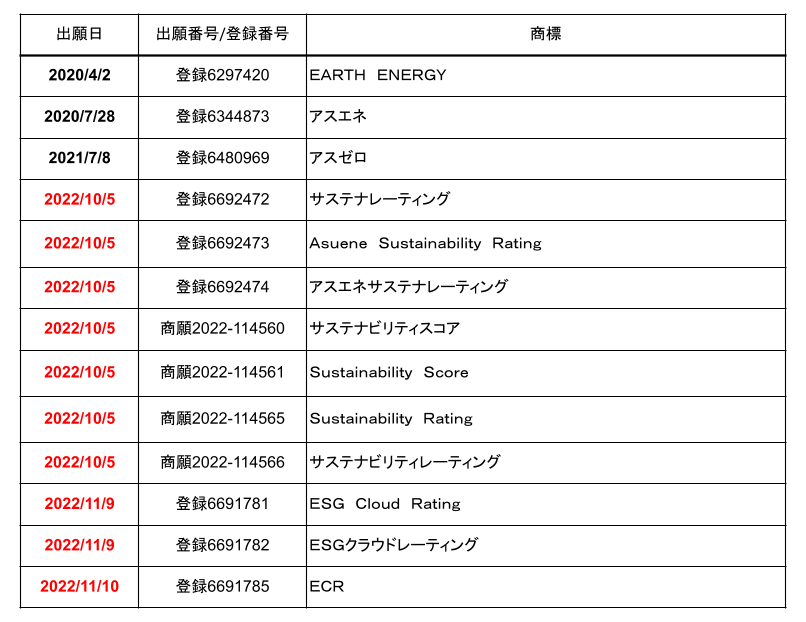

さて、そんなアスエネ株式会社はいつどのような商標を出願したのでしょうか。表にまとめてみました。

表:アスエネ株式会社の商標登録出願一覧

アスエネ株式会社は2020年4月に最初の出願をおこないました。これは2019年10月の創業から約半年後のことです。この時には「EARTH ENERGY」や「アスエネ」といったアスエネという企業のコアとなるようなネーミングを出願しています。

その後約一年間は出願していなかったのですが、2022年10月から11月にかけて立て続けに商標を出願しています。なぜ短期間に集中的に出願したでしょうか?考察してみました。

調べてみると、出願を集中的におこなった時期の直前に、大型資金調達のプレスリリースを出していたことがわかりました。

アスエネ、シリーズBセカンドクローズで総額25億円の資金調達を実施(2022年9月14日)|PR TIMES

また、時期をほぼ同じくして新事業開始のプレスリリースも出しています。

アスエネが、企業のサプライチェーン向けESG評価の新事業「ESGクラウドレーティング(ECR)」を開始(2022年11月23日)|PR TIMES

すなわち、資金調達や新事業開始といった事業拡大のタイミングで商標面を強化しようとしたことがうかがえます。

特に、新サービスのネーミングについては、カタカナ表記の「ESGクラウドレーティング」、アルファベット表記の「ESG Cloud Rating」、そして、略称である「ECR」の3パターンを出願しています。大型資金調達後の新事業ですから、会社としても肝入りの事業であっただろうことは想像に難くありません。そのような重要な事業だからこそ、そのネーミングについては、あらゆる使用態様を想定し、様々なパターンの商標を出願したのでしょう。

つぎの事例は「ファストドクター株式会社」です。

ファストドクター株式会社は医療相談・救急往診・オンライン診療といった生活者向けサービスを始めとして、在宅医向けの時間外連携支援事業、自治体向けの地域医療課題の解決支援事業など事業者向けのサービスも展開しています。

ファストドクター株式会社公式ページ

コロナ禍では自治体や地域医師会から自宅療養患者の医療支援を受託し、社会的な注目度が高まっています。

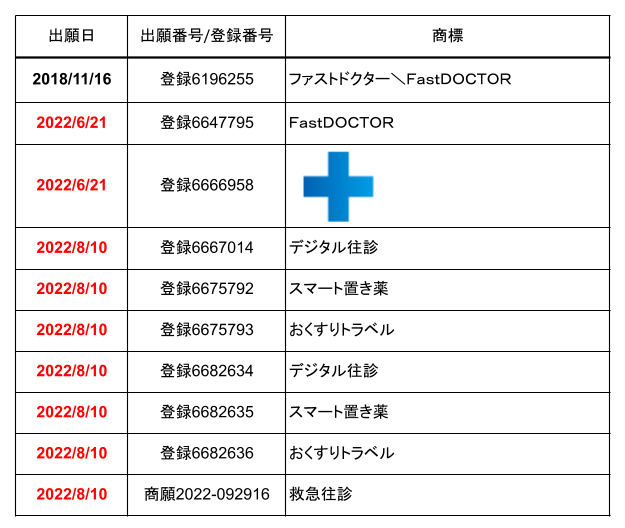

さて、そんなファストドクター株式会社はいつどのような商標登録出願をしたのでしょうか。表にまとめてみました。

表:ファストドクター株式会社の商標登録出願一覧

一覧を見てみると、最初に「ファストドクター\FastDOCTOR」を出願した後、しばらく間をおいて、2022年6月から8月にかけて立て続けに商標登録出願をしたたことがわかります。いったいファストドクター株式会社にどのような動きがあったのでしょうか。

調べてみると、出願を集中的におこなった時期の約一年前にシリーズB(※)の資金調達をしていたことが分かりました。

時間外救急プラットフォームのファストドクター、「時間外救急のDX」の加速を目指しシリーズBの資金調達を実施(2021年8月25日)|Digital Shift Times

(※)事業が軌道に乗り始めた段階をシリーズB(グロース)といいます。収益が伸びて経営が安定してくるため、会社をより大きくするために株式上場を行う企業もあります。

資金調達ラウンドとは?~上場へ向けての融資戦略と具体的な資金調達方法|Paidより引用

ファストドクター株式会社の場合も、大型の資金調達後に商標面の強化を図ろうと多数の商標を出願したではないかと推測されます。

【事例から学べる商標戦略①】

アスエネ株式会社とファストドクター株式会社に共通していたのは、初期に最重要の商標をしっかりと押さえ、その後事業拡大のタイミングで商標面の強化を図った点です。このような合理的な戦略は、リソースが限られたスタートアップにとって有効な戦略でしょう。

2.ネーミング変更に合わせた出願~リージョナルフィッシュ株式会社

つぎの事例は「リージョナルフィッシュ株式会社」です。

リージョナルフィッシュ株式会社は、ゲノム編集技術をベースに、約30年かかっていた水産物の品種改良をわずか2年から3年で実現する、京都大学発のスタートアップです。

リージョナルフィッシュ公式ページ

このリージョナルフィッシュ株式会社、商品のネーミングにはどうやら紆余曲折あったようです。その紆余曲折は商標登録出願からもうかがえます。

まずはリージョナルフィッシュ株式会社がどのような商標を出願をしてきたのか見てみましょう。

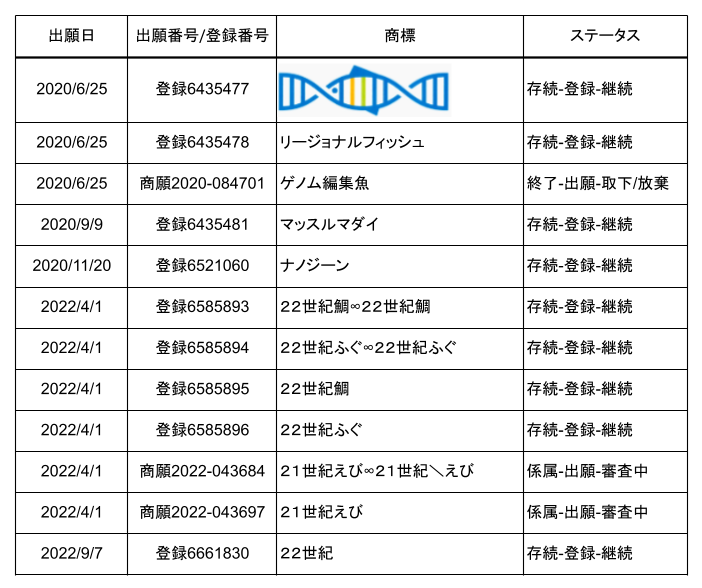

リージョナルフィッシュ株式会社の商標登録出願一覧

リージョナルフィッシュ株式会社は2020年6月に最初の商標を出願しました。これは2019年4月の創業から約一年後のことでした。

この時は魚とDNAをモチーフにしたマークと社名である「リージョナルフィッシュ」、そして「ゲノム編集魚」の3件を出願しています。そして、2020年9月には「マッスルマダイ」を出願しました。

しかし、下記の記事によると、「ゲノム編集」や「マッスル」ということばは、どうやら食品のネーミングとしてはあまり相性が良くなかったようです。

髙橋 :「ゲノム編集」ということばに抵抗感があるのですかね。 木下 :濁点のつく名前はあかん、と言われたことがあります。(笑)アニメの妖怪や悪者の名前には濁点が多いでしょう。肉厚マダイも、「マッスル・マダイ」と呼んでいたのですが、ドーピングの筋肉増強剤を連想させるのか、「化学物質のにおいがする」と、ことばから受けるイメージが良くありませんでした。なので、「肉厚マダイ」に呼び方を変えました。

京都大学広報誌|京大発、「肉厚マダイ」参上

確かにおいしい「ゲノム編集魚」と言われても食欲はわきにくいですよね・・。

このエピソードから、ネーミングの重要さがうかがえます。

このような現実に直面し、リージョナルフィッシュ株式会社はネーミングの路線変更に踏み切りました。

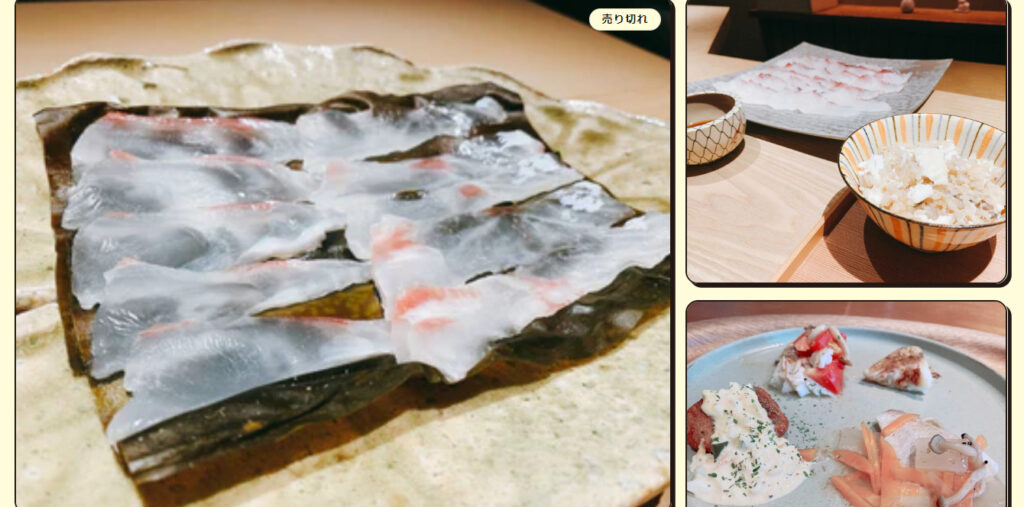

2022年4月に出願したのは「22世紀鯛」。未来への希望にあふれるネーミングですね。この「22世紀鯛」というネーミングは実際に採用されており、このネーミングが用いられた商品が販売されています。(※記事執筆(2023年7月)時点では売り切れ状態です。)

写真:リージョナルフィッシュ公式ページからの引用

リージョナルフィッシュ株式会社は「22世紀」ということば単独でも商標を出願しています。鯛以外の魚にも「22世紀」ブランドを横展開してゆく布石でしょうか。このことからもリージョナルフィッシュ株式会社が「22世紀」ということばにかける熱量がうかがえます。

ちなみに「ゲノム編集魚」の出願には商標法第3条第1項第3号(品質等表示)および商標法第4条第1項第16号(品質等誤認)の拒絶理由が通知されましたが、その後、意見書提出などの対応はおこなわれず、出願取下げとなっていました。

あくまで推測ではありますが、反論の余地はあったものの、ネーミングとしての使用可能性と天秤にかけ、意見書で反論しないという選択に至ったのではないでしょうか。

【事例から学べる商標戦略②】

素晴らしいテクノロジーであったとしても、ネーミングのせいで評判が落ちてしまったら元も子もありません。そのためネーミングは非常に大事です。

顧客ヒアリングなどを経て、ネーミングがブランド価値に寄与していないことが判明したら、思い切ってネーミングを変更することも必要でしょう。ネーミング変更の際には商標登録出願もお忘れなく。

3.事業多角化を商標面から支える~株式会社ヤマップ

最後の事例は「株式会社ヤマップ」です。

登山アプリ「YAMAP」から事業をスタートした株式会社ヤマップですが、現在では登山アプリに留まらず、登山に関するあらゆる事業を展開しています。

株式会社ヤマップ公式ページ

そして、新たな事業が展開されるたび、しっかりと商標を出願されていました。新たな事業を立ち上げる際にはそのネーミングをしっかりと出願する。これは商標戦略の基本といえますが、株式会社ヤマップはまさにそのお手本となるような企業です。

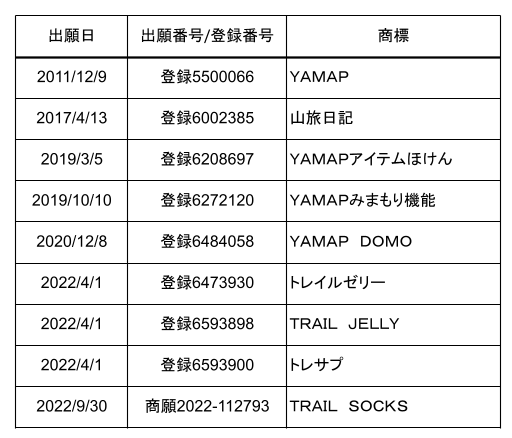

そんな株式会社ヤマップの商標登録出願の歴史を振り返ってみましょう。

表:株式会社ヤマップの商標登録出願一覧(一部抜粋)

株式会社ヤマップの屋号である「YAMAP」が商標登録出願されたのは2011年12月でした。会社設立が2013年7月のことでしたので、それよりずいぶん前に「YAMAP」という屋号が出願されていたことになります。

屋号のネーミングを思いついてから実際に会社を創業するまでには、もちろんいくらかのタイムラグが発生するでしょう。「YAMAP」の場合、創業まで待たず屋号のネーミングが決まってすぐの段階で商標を出願したものと考えられます。

ちなみに創業者の春山慶彦氏のインタビュー記事にはこのような一節がありました。

そうか、スマホはGPS機器でもあるんだ!! これを活用すれば、登山を気軽に楽しんだり、事故を減らしたりする仕組みができる!! これは一生を捧げるべき仕事だ!! そう考えるといてもたってもいられなくて、一人で興奮していました。一緒に登っていた友人は、なんで僕がひどく興奮しているのか、理解できなかったでしょうね(笑) そこから約2年の期間を経て、2013年にYAMAPはローンチした。

No.1登山アプリ「YAMAP」春山慶彦が、山と地方にこだわる理由と決意|Qualities

登山アプリを開発しようと決意したのが2011年、「YAMAP」の出願年と同じです。もしかしたら、このエピソードの時点で既に「YAMAP」というネーミングも頭に浮かんでいたのかもしれません。

山+地図(マップ)で「YAMAP」というネーミングは、シンプルでわかりやすい分、他者に真似されやすくもあります。だからこそ、事業の立ち上げ前にきちんと基幹商標を出願しておいたのは、リスクを回避する効果が大きかったと考えられます。

さて、登山アプリ「YAMAP」から事業をスタートした株式会社ヤマップですが、2017年には登山の楽しさを動画で伝えるプロジェクト「山旅日記」をスタートしました。「山旅日記」は2017年4月に商標を出願しています。

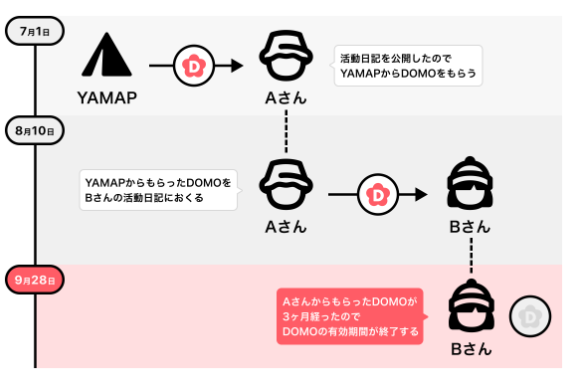

2021年には「YAMAP DOMO」という今までにない斬新なポイントシステムを導入しました。なんと、ポイントである「DOMO」は3ヶ月で消えてしまうのです。

「DOMO」が3ヶ月で消えてしまうというシステムは、自然界で物質が「腐る」ことにヒントに生み出されました。

現在のマネー資本主義は、実体経済から離れて“金融経済”が行き過ぎた結果、富裕層に富が集積する仕組みになってしまっています。その一因はお金や通貨が腐らないからだと考えています。そもそも、生物界には腐らないものは存在しない。だからこそ、消えてしまうなら使おう、貯めることよりも誰かに送ること、支援することを尊ぶポイントシステムをつくろうと考えました。

登山アプリYAMAPが導入した「腐るポイント」とは|Forbes JAPANより引用

この斬新なシステムのネーミングである「YAMAP DOMO」も、もちろん商標登録出願されています。

他にも、登山者の位置情報をその家族や友人に伝える「YAMAPみまもり機能」、元気に山を登りたい人を応援したいという想いから誕生したYAMAP STOREのオリジナルサプリメント「トレイルゼリー」、気持ちよく山を歩くことを考え抜いて作られた「TRAIL SOCKS」など、新機能や新製品のリリースとセットで、商標が出願されているのが特徴です。

創業前から現在まで、事業展開と商標登録出願の足並みが揃っているのは「リスク管理」の点で素晴らしいと感じました。

【事例から学べる商標戦略③】

シンプルでわかりやすいネーミングはそのぶん真似されやすいため、早めの出願が吉です。また、新たな事業を立ち上げたり、基幹事業に関わるサービスを世に出す前には、そのネーミングをしっかりと商標登録出願しておきましょう。

後から他社にその商標を出願されてしまった場合、ネーミング変更を強いられるリスクが大きいです。

おわりに

本記事は「J-Startup」に選定された企業から、商標戦略の目線で見て興味深い企業をいくつかピックアップし、各社の商標戦略を掘り下げてゆきました。

スタートアップ(ベンチャー)企業の成長と商標戦略は切っても切り離せない関係です。今回紹介した各社の商標戦略があなたの会社の成長のためのヒントとなれば幸いです。

<合わせて読みたい>