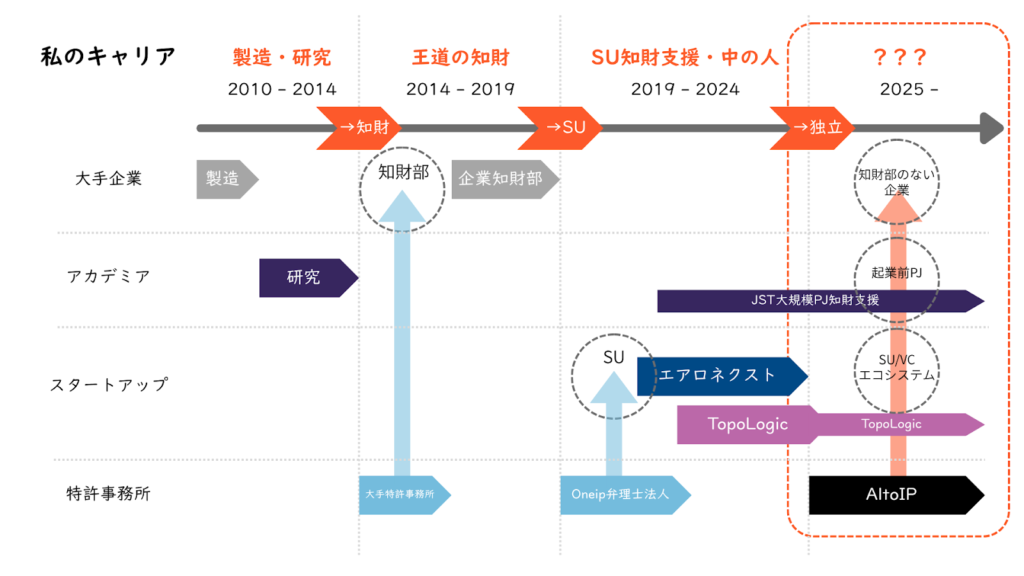

こんにちは、弁理士の澤井です。知財のキャリアは現在10年を過ぎたところ、ようやく駆け出しを抜けられたかな・・・?くらいのところまでやってきました。現在は主にスタートアップやそのエコシステム(大学・VC等)、新規事業を進める企業の知財のサポートを主に行っております。

詳しくは後に書きますが、研究者という夢を諦めて知財の世界に辿り着き、そこから自分の意志で、はたまた抗えない事態に巻き込まれたりなど巡り巡り、そして今年2025年の正月に独立するに至りました。

ただそのあともよく「何やってるんですか?」「事務所を立ち上げたから明細書書いてるんですか?」「お客さんってどうして捕まえてるんですか?」ということを聞かれます。実態がたぶん外からだと何も見えていないのが正直なところです。私も正直一言では説明できない状況です。

そのようなキャリアを歩んできたのですが、一方で世間ではこのv10年で働き方に関する大きな潮流のうねりがありました。終身雇用・年功序列の崩壊、コロナ禍による働き方の変化、副業・複業の爆発的な普及、人材不足、社会情勢の変化、そして生成AIの超絶な進化・・・。

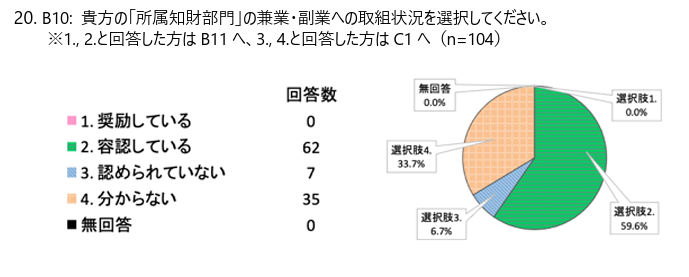

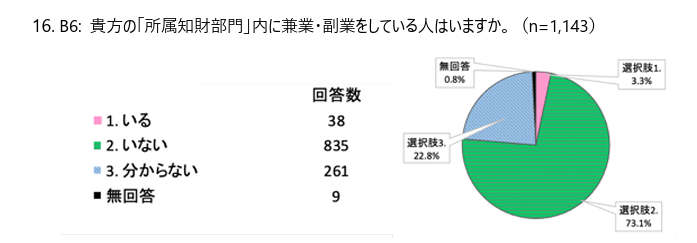

このような変化は知財業界に身を置く我々にとっても他人事ではありません。実際、企業の知財部門においても、近年兼業や副業を認めているケースが増えてきているというデータがあります。

特許庁「知財人材の流動化に関する 調査研究報告書(令和3年3月)」P.166より

特許庁「知財人材の流動化に関する 調査研究報告書(令和3年3月)」P.166より

さて、一般的に知財は専門性の高い職務・業務として、世間からレアな人材であると認識されていると思います。確かに、知財人材の活躍の場としては、

- 特許事務所(国内・海外)

- 企業知財部・TLO/URA(権利化・渉外・ライセンス)

- 特許庁・関係機関(INPITとか)

がその殆どを占めていました。知財の保護・活用にフォーカスを当てると、活躍の場はこの3つになるのが皆さんの共通認識ではないでしょうか。

ですが最近では、新たな組織で知財活動の幅を広げている人が増えています。例えば以下のようなキャリアの方々です。

- スタートアップの知財担当者

- ベンチャーキャピタル・プライベートエクイティなどの投資ファンド

- 大企業の新規事業開発・PJ部門

- 事業開発から入る知財コンサルティング

- 大学・研究機関における知財マネジメント(上記TLO/URAとは異なる)

これらの新しい知財キャリアに共通して言えることは、事業や研究開発を進めていく人や部門との距離がめちゃくちゃ近いこと。つまり、事業や研究開発をともに進めていく立場として、知財を軸に事業寄りに「はみ出していく」ムーブメントを起こす人たちが増えてきているのです。

このようなキャリアの「はみ出し」は、一見知財キャリアのメインストリームから外れるようにも見えます。ですが私は、自分の可能性をどんどん広げて、将来知財のメインストリームに戻る場合も、さらに外に飛び出していくことにも、大きなきっかけになる重要なライフイベントだと考えています。

この記事では、知財キャリアの「はみ出し」経験やメリットについて、私のキャリアの振り返りとともにお伝えします。皆様のキャリアプランの参考になれば(またはさらに迷わせる?)幸いです!

目次

ゲスト紹介

澤井 周

弁理士・博士(工学)。素材メーカ→博士課程→特許事務所→企業知財を経て、スタートアップ知財支援を行う特許事務所(Oneip)に参画。エアロネクスト知財技術部長(~2024.12)、TopoLogic取締役COO(~2024.12)、知財法務部部長(2025.1~)。2025年より独立。

1. 私のキャリアとはみ出し

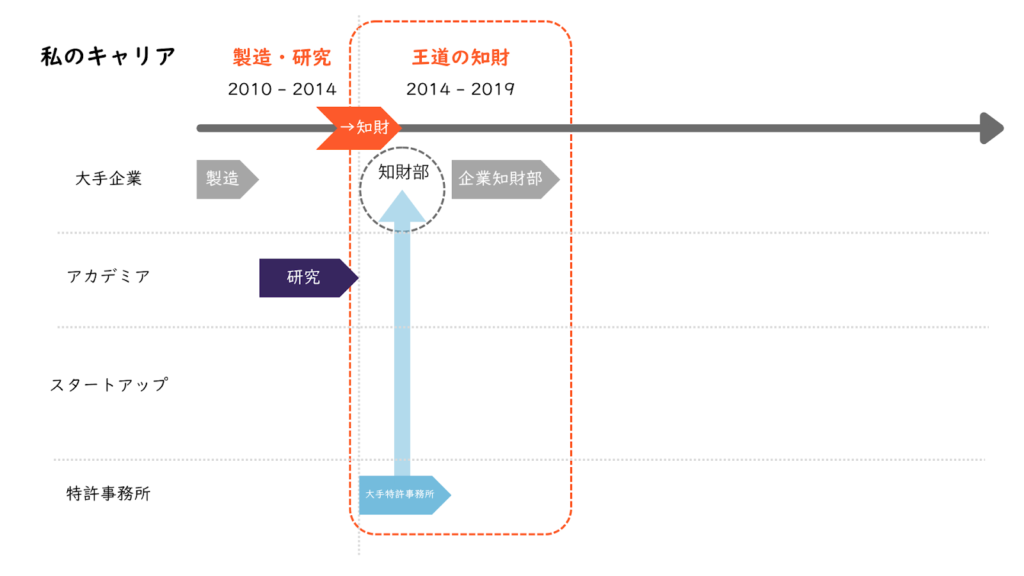

まず私のキャリアから振り返ってみます。詳細なプロフィールはウェブサイトにあるので、ここではざっくり説明します。

最初は修士課程を修了した後、メーカーに就職し、製造現場(工場)に配属されました。が、1年ちょいで辞めてしまいます。元々は就職して働く気がマンマンだったのですが、修士での研究生活を経て研究自体も面白くなり、このまま民間で働くキャリアを選択するか、やっぱり研究の道に進むかで迷っていたのです。

お金もなかったのでまずは働く選択をしたのですが、東日本大震災がちょうど起こったタイミングでもあり、人生何が起こるかわからないということで、やっぱり研究の道に進もうと決断し、会社を辞めるに至りました。ここでは、キャリアのはみ出しというより「外れ」が発生しました。再び大学に戻って研究し、博士課程を修了して博士号を取得しました。

と思いきや今度はアカデミアのポストがないという状況です。家の事情も勘案してポスドクも諦め、泣く泣く知財の業界に飛び込みました。

前々から特許とかそういう仕事に少し興味があったのと、博士の経験が「なんとなく活きるかな~」みたいな、それくらいの理由で知財のキャリアが始まりました。2014年が私の知財キャリアのスタート地点です。

最初は未経験大歓迎の大手特許事務所に入所し、経験を積みつつ弁理士試験の勉強も並行して行いました。無事2017年に弁理士登録しました。

弁理士登録したタイミングでクライアントの知財部に出向することになりました。クライアントを担当していた弁理士や技術者に所内で応募がかかったのですが、これも「なんとなくおもしろそうかな~」みたいな理由で手を挙げたのでした。

出向先では2年ほど勤めました。単なる企業知財に関する業務のみならず、事務所と企業の立場の違い、なぜ特許を出すのか?という一連の工程や役割を経験することができました。根回しとか、不必要なまでの膨大な先行技術調査を経たうえでの稟議だとか、そういった大組織あるあるの経験も含めて。

私のキャリアその1~一般的な特許事務所・企業知財編

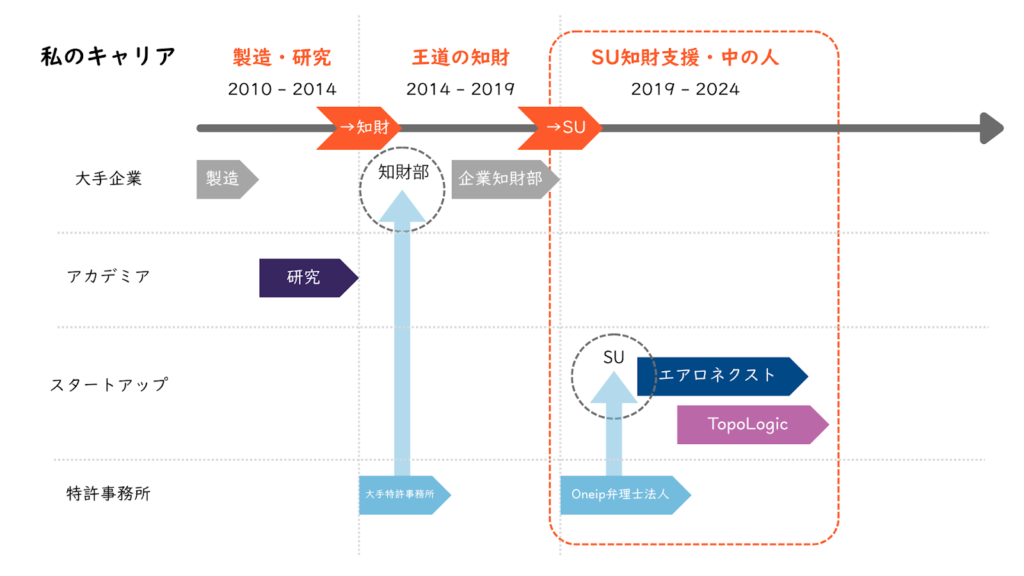

さて、出向の2年間を終えて事務所に戻ろうかというときに、知財業界を揺るがすとある事件にうっすら巻き込まれ、戻るはずの場所が無くなるという事態が発生しました。そのときは引受先(クライアントや担当事務所等)からも勤務先としてお声がけいただいていたのですが、これもせっかくの機会なのでなんとなく転職活動をしてみようとなりました。

そこで出会ったのが今のOneipというスタートアップ支援の特許事務所でした。自分はかつて一瞬だけスタートアップでバイトをしたことがある以外は、スタートアップには全く縁がありませんでした。この時はスタートアップは大変そうでお金がない、というステレオタイプも頭を過ぎりました。ただ、「これもなにかのチャンス」と思い、Oneipに入ることに決めました。

Oneipでは、ちゃんとカウントはしていないですが、おそらく100以上のクライアントと知財に関して向き合いました。すでにIPOしたようなメガベンチャーもあれば、出来たてほやほやのスタートアップ、業態もITからディープテックに至るまで、多様なクライアントの皆様とお付き合いさせていただきました。

そしてその中で、特許事務所からの支援という範疇だけではなく、よりどっぷりと浸かって2社でスタートアップの中の人としての活動もすることになりました。

一つはエアロネクストというドローンの会社です。エアロネクストは一般的な企業とは異なり、ドローンを開発はしていますが、メーカーではありません。研究成果を知財として保護しつつ、ドローンのユースケースを自ら開拓してマーケットを作り、ユースケースに必要な仕様をカバーした特許をメーカーにライセンスするという、ドローン技術のデファクト化を進めています。

エアロネクストの知財に対する思想や知財活動は、下記のリンクに記事がありますので、ぜひご覧ください。ここで私はエアロネクストの知財の取りまとめや、最終的には技術開発のマネジメントまで担当していました。

もう一つはTopoLogicという東大関連スタートアップ企業です。TopoLogicでは創業メンバーとして携わり、知財だけではなくCOOとして、事業開発・資金調達・バックオフィスなど、スタートアップの経営にしっかり関わってきました。

ここでは大学の技術移転、協業を前提としたビジネスモデルの構築において、知財を重要な経営資源としてハンドリングするための仕組み作り・実務が私の仕事でした。

私のキャリアその2~スタートアップ知財支援・中の人編

そして知財のキャリアを開始してから10年の節目で、エアロネクストを退職、TopoLogicはCOOを退任し、心機一転独立して「アルト特許事務所」「アルトIPコンサルティング」としての業務を、2025年のお正月から開始しました。

独立してからは、知財のケアが必要なのに専門家や適切な相談先にアクセスできない、社内に担当できる人がいないというようなクライアントの皆様をサポートしています。クライアントは何でもござれ、大企業の新規事業、大学、VC、スタートアップ、中小企業、とにかく知財で困っている方を対象としています。

独立後の現在は、知財キャリアの最初の開始地点である「特許事務所」に近いところに戻っています。つまりキャリアの軸に戻ってきました。

ただ、単に元の場所に戻ってきただけでなく、これまでの私の「はみ出し」をかき集めて積み上げた経験や知見こそが、今の仕事に役立つ大きな付加価値であり、これは、知財だけの純粋なキャリアでは培われてこなかったものだと考えています。

私のキャリアその3~独立編

2. キャリアのはみ出しで得られる3つの利点

この5年の私のキャリアは、従来の知財キャリアの「常識」からは大きくはみ出しており、かつはみ出しの中にも細かいはみ出しがたくさんある、というものでした。このような一見「迷走」しているような知財キャリは、従来は「負け組」「アウトロー」のように考えられていたと思います。

しかしながら、昨今の情勢変化の中で、必ずしも一つのキャリアをやり通すことだけがゴールではなくなっています。変化のうねりが激しい時代においては、キャリアの「はみ出し」は自分自身のキャリアを強靭にしてくれるものです。

そこで、キャリアのはみ出しから得られる具体的なメリットを整理してみます。

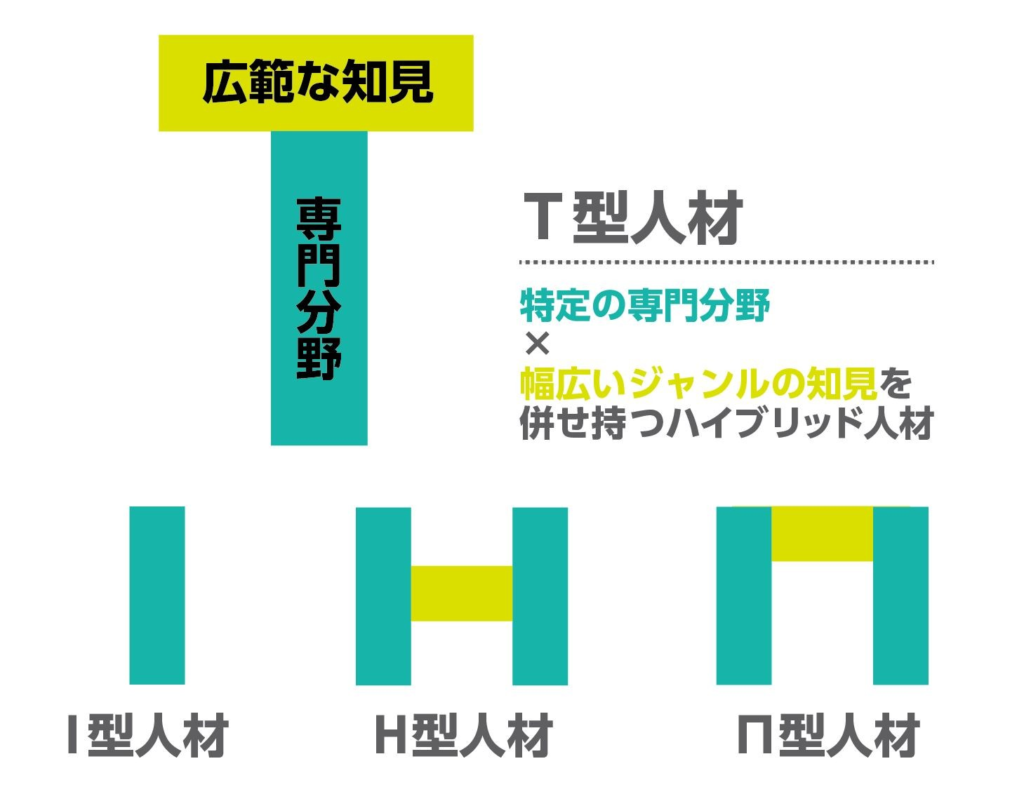

・知財×「●●●」の引き出しが増える

巷では「T型人材、π型人材、H型人材になれ」というキャリアアドバイスをされています。そこで引き合いに出されるのが、知財×「●●●」という掛け算のキャリアです。何を掛け算するのが良いか、日頃から考えられている方も多いのではないでしょうか。

ただ知財では、その専門性の高さゆえ、「●●●」に入るキーワードを技術分野やスキルの観点で考えてしまうと、実は掛け算の効果があまり大きくなりません。例えば、技術分野や隣接分野(会計とか)を横に広げようとするケースも見受けられますが、相当上手くやらないと、求める効果は得られないか、たとえ効果があっても1+1が2にしかならないと思います。

この「●●●」の総和、さらに掛け算の効果を大きくするには、とにかく「はみ出す」ことに限ります。これは、単純に技術分野の異なる領域に飛び出していくことではなく、任せられる「役割」「立場」を変えることが適切だと思います。

具体的には営業、経営企画、新規事業、バックオフィス、プロマネなど、知財以外にも手を広げていくことです。

画像元:パーソルテクノロジー「T型人材とは?注目される背景と育成の方法・注意点」より

自分は知財という専門分野と掛け合わせる上で、一番「●●●」として効果があるのは、専門知識の拡大ではなく、ハブとなる役割・立場の経験だと考えます。具体的に役立つ役割の経験は、事業開発とプロダクト開発をつなぐプロマネ、事業とバックオフィスをつなげるリエゾンなどです。

異なる2つの立場から最終的な成果物を最大化するためにどのようにマネジメントをするか、という観点は、その後のキャリアにおいても非常に重要です。

例えば、協業相手との共同開発で知財の帰属について取り決める場合、一般的には発明者帰属で分けたり、スタートアップ側に全部寄せたりを提案することが多いです。このような「権利の取り合い」を志向する場合、フロント同士で意気投合しても、法務や知財が水をかけるような契約書のレビュー合戦になることが多くなります。残念ながら、これは不毛です。

しかし、共同開発のゴールを理解したときに、何が最大値なのか、そのときにお互いどういう利益が得られるのか、という視点で考えることができれば、自分と相手側の利害を整理して成果をきれいに分け合えるようになります。これはマネジメントの立場に立たないとなかなか考えが及ばないところだと思います。

つまり「●●●」に代入するものは、知財だけでは見えない視点を与えてくれる要素が、一番効果的なのです。スキルを伸ばすのではなく、立場を変えてみることです。

もちろん、立場を意識的に変えるのはチャレンジングです。このチャレンジのハードルをいかに下げるかが難しいところです。

ただ、コンフォートゾーンを飛び出し、置かれた立場で頑張って成果を出せれば、その次のキャリアを考えるうえでのハードルは、想像以上に下がると実体験から感じています。

知財と掛け合わせる「●●●」を単なる知識の習得ではなくハブとなる役割の経験だと位置付け、意識的にチャレンジすれば、あえて通常では得られないスキルや経験が舞い込んできて、それがさらに次の新たなキャリアを呼び込むことになると考えます。

・新たな仕事の呼び水になる

「はみ出し」ていくことは、思わぬ仕事との出会いが待っていたりすることもあります。例えば私の場合は、大学発スタートアップの創業、特許庁での委員などです。

上にも書いた通り、そもそも「知財」自体がレアなスキルです。これは意外に知財業界にいると忘れがちですが、外部から見ると珍しい業種です。

ただ、知財業界のことは外からは良く見えません。そこで知財以外の「はみ出し領域」での仕事の幅を広げることが、知財業界外の人々からすれば、貴重な「タグ」として見えることになります。

はみ出した領域では「あの人は知財のことがわかるらしい」というざっくりとした共通認識として捉えられることもあります。知財をどれくらい深く知っているか、みたいなことは、実は一般の人からするとそれほど差別化ポイントにはなりません。一方で知財の仕事をしていたことがある、みたいな認識だけで、様々な仕事が振ってくるチャンスもあります。

自身の「知財キャリア」という武器を業界外に認知してもらうために、一度「はみ出し」ておくことが有効だと思います。

・自分だけのブルーオーシャンを作れる

「はみ出す」ことは、いわゆる知財の主戦場から離れることを意味します。私もたまに知財訴訟の実務をしっかり経験したいなぁと思うこともあります。

しかし、そのような訴訟実務を経験している弁理士・知財系弁護士の先生はたくさんいらっしゃいます。逆に言うと自分がこれから頑張っても、知財キャリアのど真ん中として他の人と遜色ないレベルまで行くのにはどれくらい時間やコストがかかるだろうか、とか、そもそも仕事を取れるんかいな、と思ってしまいます。

自分は知財キャリアの「はみ出し」により、これまで顕在化してこなかった、新しい知財に関する課題をたくさん見つけてきました。例えば、大学発のスタートアップに対する大学による支援について、資金、リソース、知財のそれぞれが一枚岩ではなくバラバラで非効率であるケースが多いこと、スタートアップが特許を取得しても、それを維持し無形資産として活用するにまで至るケースがほぼほぼないことです。そしてそれを解決できる人は限られている。

これは能力的な意味ではなく、課題の背景やそれによる弊害を経験として理解・認識できる人が少ない、ということを意味しています。

はみ出せばはみ出すほど、まだ気づかれていない重要な課題を見つけて、解決にトライできる。それこそまさに自分だけのブルーオーシャンとなるのです。

3.知財の「はみ出し」キャリアが向いている人・そうでない人は?

以上、自分の経験をもとに、キャリアをはみ出していくことで得られる効果を整理しました。しかし実際に「はみ出し」を実践するとなると、自分の人生に大きな影響が出るわけですから、正直言ってそう簡単に勧められるものではないとも考えています。

キャリアをはみ出さずエキスパートを極めていくのも一つの重要な選択だと思います。私の経験についても、私が飽き性であったり、変わったこと好きであるが故に、なんとなく環境を変えてなんとなくいろんな仕事をやってきて、結果的に、知財キャリアの王道からはみ出していたのが実態です。

なので、例えば年収を上げたいだとか、出世したいだとか、純粋に報酬を目先の目標として駆け上がっていく、というスタイルを目指す人は、正直、私のようなはみ出すキャリアはお勧めしないし、向いていないでしょう。

一方で「楽しく仕事をしたい」、「知財だけやってて先行きが不安」、「はからずも知財の仕事をやっているが、いろんなことに興味がある」、「様々な問題を解決したい」、という方は、ぜひぜひキャリアをはみ出していってほしいなと思っています。

しかし、キャリアをはみ出すことは、一度自分の積み上げてきたものを unlearn することにもなるので、なかなか踏み出しがつかないはずです。自分自身も、自ら望んではみ出したというよりかは、諸々の事情を鑑みたうえで仕方がなく(今回の独立も2割くらいはそれ)環境を変える必要があった、という感じでした。

なので、今すぐではなくても、人生でたまたまはみ出す機会を見つけたときに、瞬発的に飛び移れるか、というところが最も大事なことだと思います。必ずしも今のキャリアのすべてを投げだす必要はないのです。

最近ですと、INPITの「スタボノ」というスタートアップのプロボノ支援や、IPASのような知財支援などの公的なスタートアップ支援に関われるタイミングもあります。また、社内の公募制度で新規事業関連の業務に移り、スタートアップや大学とのオープンイノベーションを進めるといった機会もあるかもしれません。このようなチャンスに対し「何か気になる」「ちょっと手を挙げてみようかな」くらいの心持ちで考えると、はみ出すことのハードルはグッと下がると思います。

募集終了 特許庁主催、スタートアップの事業課題に挑戦できる! スタートアップ×プロボノ人材 マッチングプログラム「スタボノ」

自分が知財の仕事を始めたきっかけも、「とりあえずお金が必要で現状から脱したい」、「自分の博士の経験がなんとなく活かせそう」、「この事務所雰囲気よさそう、私服OK、あ、じゃあここでいいや」、みたいな直感的なものでした。クライアント知財部への出向も、「何か面白そう」みたいな軽い気持ちからスタートしました。

キャリアは理詰めで積み上げるものではなく、あとで振り返ってみたときの轍のようなものです。

私も大学卒業の頃に考えていたキャリアイメージとは全く別のキャリアを積み上げてきています。ジョブズも 「connecting the dots」(点と点を繋ぐ) とか言ってましたよね?たとえ知財の一般的なキャリアからはみ出していたとしても、それが巡り巡って自分にとって良い仕事に巡り会えることになる、ということは、誰にでも起こり得ることだと考えています。

また、仮にはみ出した結果がうまくいかなければ、またもとのメインストリームに戻ってくればよいだけの話です。知財からはみ出して投資家や起業家になった方も大勢いらっしゃいますし、私みたいにまたメインストリームの近いところに戻ってくる、ということも全然あるでしょう。はみ出し方、戻り方に決まった正解はないし、誰も批判する余地もありません。

さらに直近だと生成AIの圧倒的なパフォーマンスの向上で、そもそも今まで当たり前と思われていた本筋の知財キャリアでさえ、脅かされる状況です。こうなると知財キャリアの固定観念が変わり、「はみ出す」ことが今後は当たり前になり得ます。

現在キャリアに迷われている方もそうでない方も、ぜひ一度、自分がはみ出すとしたらどうはみ出すか?ということを、心の内でも、またはお知り合いの方と、軽い気持ちでよいので問いかけてみると、人生のチャンスが広がるかもしれません。