商標権者は、自ら登録商標を使用するのみならず、いわゆる「商標ライセンス契約」を締結して他者に商標を使わせることも可能です。

例えば、最近では大阪万博の開催に伴い、様々な企業が「ミャクミャク」とのコラボグッズを販売していましたが、これも、企業が万博側(公益社団法人2025年日本国際博覧会協会)との間で、ロゴマークのライセンス契約を締結しているからこそ、適法に販売できたものです。

その他、商標ライセンス契約は、フランチャイズ契約や代理店契約に付随して締結されるなど、様々な場面で用いられますが、正式な契約書を交わさずに「使ってOK」という口約束で済まされているケースもあると聞きます。

しかし、このような「契約の不備」はまさに紛争の種です。

そこで、本記事では、商標ライセンス契約の作成・チェックの際の留意点に加え、商標ライセンス契約に関して実際に起こった紛争(判例)を紹介します。

〔はじめに〕

- 本記事では、一般的な用法に倣い、商標の使用を許諾する側を「ライセンサー」、使用許諾を受ける側を「ライセンシー」といいます。

- 本記事で紹介するライセンス契約の条項例は、契約書に設けるべき条項を網羅するものではなく、実務上、特に留意すべき点に限定したものです。

目次

1. 商標ライセンス契約の使いどころ

まず、商標ライセンス契約は、大きく分けて以下の2つの場面で用いられます。

- 著名な商標の価値(集客力、名声)を利用する場合(ブランド価値利用型)

- 自社が使用している未登録商標について、先行する登録商標がある場合に、当該商標権者から使用許諾を受ける場合(安全確保型)

冒頭で紹介した万博の例は、ライセンシーである企業側からすれば、「ミャクミャク」の知名度を利用して自社商品の販売を促進するという意味で、①ブランド価値利用型のライセンス契約といえるでしょう(もちろん、万博サイドとしては、「万博のPR」という目的があるものと考えられます。)。

②安全確保型は、例えば、自社で使用している(若しくは使用を予定している)商標について調査した結果、先行登録商標が見つかった場合等に、当該先行登録商標の商標権者から使用許諾等を受けるという類型です。

なお、ここで紹介した2つの分類(ネーミング)については、ToreruMediaの記事「商標のライセンス契約はいくらが相場?使用許諾交渉のコツ、教えます!」を参考にしました。同記事では、各類型に応じたライセンス料の考え方、契約交渉のコツについても解説されておりますので、こちらも是非ご一読ください。

2. 商標ライセンス契約の留意点

次に、商標ライセンス契約の条項について、特に留意すべきポイントを解説します。

2.1. 使用権の種類

2.1.1 専用使用権と通常使用権

商標の使用を許諾する方法としては、大きく分けて、専用使用権の設定、通常使用権の設定に分けられ、それぞれ効力が異なりますので、いずれの使用権を設定するのか、契約条項で明らかにすべきです。

【専用使用権】

・ 登録によって効力が発生する。

・ 専用使用権を設定した範囲内においては、ライセンサー(商標権者)も権利行使できず、その範囲内においては、第三者に対して重複して使用権を設定することはできない。

・ ライセンシーは、第三者による商標権侵害に対し、差止請求・損害賠償請求が可能。

【通常使用権】

・ 契約のみによって設定可能であり、登録は対抗要件。

・ ライセンサーは、第三者に対して重複して通常使用権の設定が可能。

・ ライセンシーは、第三者による商標権侵害に対し、差止請求・損害賠償請求はできない。

2.1.2. 留意点

専用使用権の場合、登録によって効力が発生することになるので、ライセンシーとしては、使用権の設定登録を行うことは必須であり、ライセンサーが設定登録手続に協力すべきことを契約書に定めておくべきです。

通常使用権の場合、登録が「対抗要件」という位置づけになります。

具体的には、ライセンサーが第三者に商標権を譲渡(売却等)した場合、ライセンシーは、通常使用権について設定登録をしていない限り、当該第三者(新たな商標権者)に対し、通常使用権を主張することができなくなります。

せっかく通常使用権の設定を受けたとしても、商標権の譲渡を受けた新たな商標権者から、商標権侵害を理由として差止めや損害賠償請求を受ける可能性があるということです。

そのため、ライセンシーの安全のためには通常使用権の設定登録を行っておくことが望ましいです。ただ、ライセンスの実務上、通常使用権の設定登録をすぐに行うかはケースバイケースでしょう。そこで、少なくともライセンサーの設定登録への協力義務を契約書に定めておくことをお勧めします。

【条項例】

「ライセンサーは、ライセンシーが専用(通常)使用権の設定登録を行うに際し、ライセンシーからの求めに応じ必要な書類を提出するなど、設定登録手続に協力する。」

なお、特許権や著作権については、ライセンシーが新たな権利者に対し、登録せずとも使用権を当然に対抗できるという制度(当然対抗制度)が導入されていますが、商標権についてはこのような制度はないため、混同しないよう、注意が必要です。

2.2. いくらで使える?(ライセンス料)

2.2.1. ライセンス料の決め方

商標権のライセンスの対価である「ライセンス料」は、ライセンス契約の中核をなす契約条件といえるでしょう。

ライセンス料の決め方については様々考えられますが、代表例は、①定額のライセンス料を設定するパターン、②ライセンシーによる商品の販売数量に応じてライセンス料を算出するパターン(ランニングロイヤリティ)です。もちろん、これらを併用することも可能です。

【条項例】

① 定額のライセンス料を定める場合

「ライセンシーはライセンサーに対し、商標権の使用許諾の対価として、令和●年●月●日までに、●円を支払う。」

② ランニングロイヤリティ

「ライセンシーはライセンサーに対し、使用許諾にかかる商標を使用した商品の売上額に●%を乗じた金額を支払う。」

2.2.2. 留意点

ランニングロイヤリティの場合、ライセンサーとしては、計算の前提となる売上高を把握することが重要であり、ランニングロイヤリティの算出に必要な情報について、ライセンシーが報告すべき旨の条項を設けておくべきです。

【条項例】

「ライセンシーはライセンサーに対し、1か月あたりの商品の販売数量、販売価格を、翌月●日までに、書面で報告する。」

また、ランニングロイヤリティの料率(%)について、どの程度の数値が適正なのか、悩むことも多いかと思いますが、経産省から発表されている、令和6年度 知的財産のライセンスに関する調査報告が参考になります。

同報告では、商標権のロイヤリティ料率の平均値は「3%」と報告されていますので、契約交渉においても、この値が一つの基準になり得るでしょう。

なお、指定商品ごとにロイヤリティ料率は異なっており、例えば、第25類「被服及び履物」については、平均値よりも高い「3.7%」という調査結果になっています。

ライセンス料率は、ライセンスの根拠となる商標・著作物などの知名度はもちろん、契約期間や最低保証金額(ミニマムギャランティ)、出資の有無、当事者の関係性、他に競合がいるか、業界の利益構造などでも大きく左右されます。

最初に定める料率は、1年後などの契約更新時にも「基準」になるものですので、ライセンサー・ライセンシー間でよく話し合い、合意形成することが重要です。

(とはいえ、著名な商標やキャラクターの場合、ライセンサー側で指定料率が定まっていて、交渉の余地がほぼないことも多いですが・・)

2.3. どんな風に使っていいの?(使用許諾の範囲)

2.3.1. 商標の使用許諾の範囲

商標をどのような商品に付することが許されるのか、どの範囲の地域で販売してもよいのかなど、許諾の範囲は具体的に定めておくべきです。

【条項例】

「ライセンサーはライセンシーに対し、以下の範囲で本商標の使用を許諾する。

⑴ 地理的範囲 大阪府内

⑵ 許諾期間 令和●年●月●日まで

⑶ 商品 文房具

⑷ 使用態様 本商標を付した、⑶に記載の商品の製造・販売」

このような使用態様等は、その商標に化体したブランドイメージや信用とも密接に関連しますので、ライセンサーの立場としては、しっかりと確認しておきたいところです。

なお、大阪万博のロゴマークのライセンス契約においては、ロゴマークの使い方が「デザインマニュアル」にて厳格に定められていました。

大阪万博公式HP「【更新】[採用者選定] 大阪・関西万博公式ロゴマークライセンス使用事業者公募について」にアップされている「デザインマニュアル」より

通常の商標ライセンス契約であれば、ここまで厳格に定めておく必要はないかもしれませんが、商標を改変して使用することを禁止する条項を入れておくことは有用です。

【条項例】

「ライセンシーは、本商標の外観(色彩を含む。)を変更し、又は、文字・図形を一体的に併記して表示するなど、本商標を改変して使用してはならない。」

また、品質コントロールを行いたい場合、商標ライセンス契約に基づいて作成される製品をライセンサ-が「監修チェック」を行い、チェックを通過してからライセンシーに販売を認める方式が取られます。監修を行う場合は次のような条項を盛り込みます。

【条項例】

「ライセンシーは、本商標を付した商品を販売しようとする場合には、事前に当該商品の外観、仕様等を書面で報告のうえ、ライセンサーの承諾を得なければならない。」

2.3.2. 留意点

商標の使用許諾の範囲について、「特定の事業にのみ使用することができる」と合意されていたものの、ライセンシーが当該事業と関係なく商標を使用していた事例において、裁判所が商標権侵害を認めて836万円もの損害賠償を認めた判例があります(後述の【判例1】)。

ライセンス契約が締結されていたとしても、「許諾の範囲を超える=商標権侵害」ですので、許諾の範囲をしっかり定めること、そして使用の際にもしっかりと意識することが重要です。

2.4. 残った在庫は売れる?(期間経過後の在庫処分)

2.4.1. 終わった時のことを考えよう

誰しも、結婚する時にわざわざ離婚のことを想定していないように、契約についても、契約が終了した時のことをよく考えずに締結してしまいがちです。

特に、ライセンス契約においては、契約終了時にライセンシーが保有している在庫を売ることはできるのか?という問題が発生し得ます。

そこで、ライセンシーの立場からは、契約終了後も在庫処分のための一定期間(セルオフ期間)を設けてもらうことを検討すべきです。

【条項例】

「本契約が終了した場合であっても、契約終了後●か月間(以下「セルオフ期間」という。)、ライセンシーは、本商標を付した商品を販売することができる。セルオフ期間においても、ライセンサーによる使用許諾の範囲は、本契約にて定める範囲と同一とする。」

他方、ライセンサーの立場からすれば、ライセンシーの契約違反等の理由で契約が終了した場合にまで、セルオフ期間を与えることには抵抗があると思います。

そのため、ライセンサーの立場としては、「ライセンシーの契約違反(債務不履行)によって契約が終了した場合にはこの限りでない」など、セルオフ期間を与えない例外を設けることを検討すべきでしょう。

2.4.2. 留意点

それでは、契約でセルオフ期間を設けなかったら、どうなるでしょうか?

この点に関する判例において、裁判所は、「契約期間終了後の販売は、商標権侵害に当たる」と、形式的に判断しています(後述の【判例2】)。

そのため、やはり、セルオフ期間については契約書に明記しておくべきでしょう。

2.5. 製造物責任、誰の責任?

2.5.1. 製造していないライセンサーも責任を負い得る

商品の欠陥によって人が負傷してしまった場合、製造物責任法(PL法)により、企業には賠償責任が認められます。

製造物責任法は「被害者の保護」を重視した法律であり、企業(製造業者等)の責任はかなり重いものとなっていますが、実はライセンサーが気を付けるべき法律でもあります。

商標ライセンス契約において、商標を付す商品自体はライセンシーが製造する場合、ライセンサーは製造者ではないので、製造物責任とは無縁では?とも思えます。

しかし、製造物責任法は、「製造した者」だけでなく、製造業者のような表示をした者にも責任を認めています。法律あるあるかもしれませんが、何ともややこしいところです・・・。

そのため、商品の製造に関与しないライセンサーであっても、商品の欠陥による責任を負う可能性がありますので、ライセンサーとしては、商品の欠陥による賠償問題が発生した場合に備えた規定を設けておくべきです。

【条項例】

「ライセンシーは、本商標を付した本商品を販売するに際しては、本商品に製造業者名を明記しなければならない。」

「ライセンシーが製造した本商品の欠陥により、ライセンサーが損害賠償請求を受け、賠償を行った場合には、ライセンシーはライセンサーに対し、当該損害を賠償すべき義務を負う。」

2.5.2. 留意点

仮にライセンサーが製造物責任を負うこととなる場合、ライセンス契約書にどのような条項を入れていたとしても、被害者との関係では責任を免れることはできず、前記条項例はあくまでもライセンス契約当事者間の内部的な決め事である点には注意が必要です。

そのため、ライセンサーがさらに慎重に進めるのであれば、例えば、ライセンシーに対し、製造物責任に対応した保険(生産物賠償責任保険)に加入させ、当該保険の対象(被保険者)にライセンサーも含めさせることを、契約締結の条件とすることも検討すべきでしょう。

3. 商標ライセンス契約に関する判例3選

3.1. 【判例1】ライセンス契約はあるのに商標権侵害!?

3.1.1. 事案の概要(大阪地判平成23.12.13)

ライセンサー(原告:㈱安成工務店)は、デザイナーズ戸建賃貸住宅ブランド「ユニキューブ」の設計・施工事業に必要なマニュアル等を提供しており、以下の商標について、商標権を有しています。

ライセンサーは、ライセンシー(被告)との間で「ユニキューブ・パッケージ販売契約」を締結し、ライセンシーに対し、徳島県を中心に、ユニキューブの設計・施工に関する「ユニキューブ事業」を行う権利を付与しました。なお、同契約には以下のような定めがありました。

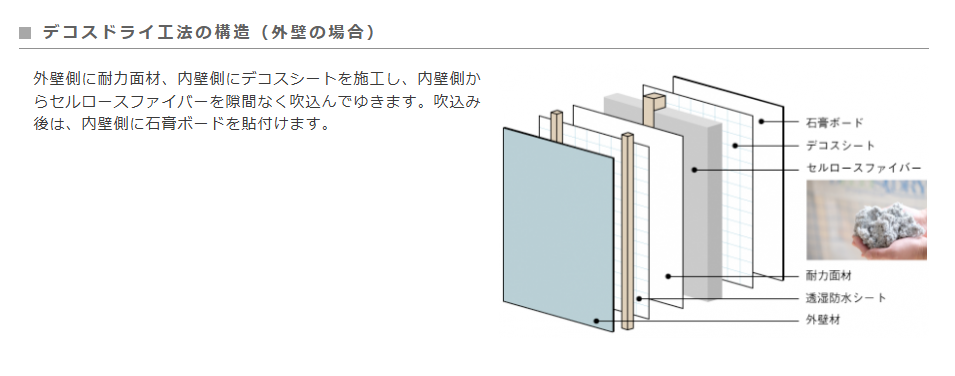

- ユニキューブの定義:原告が開発した設計・施工ノウハウにより建築される建築物で、キューブ型の外観デザインを持ち、かつ、デコスドライ工法によるセルロースファイバー断熱を標準採用した建物

- ライセンシーは、ライセンサーが有する「ユニキューブ」、「UNICUBE」、「unicube」等のユニキューブ建物に関する商標・ロゴ・サービスマーク(登録の有無を問わない。)を、ユニキューブ事業にのみ使用することができる。

すなわち、「デコスドライ工法」による断熱性能が備わっている「ユニキューブ」という建物の設計・施工事業についてのみ商標を使ってもよい、という風に、許諾の範囲が定められていたのです。

なお、ここで出てくる「デコスドライ工法」とは、ライセンサーの子会社である株式会社デコスが特許権を有する断熱・防音工法の一つであり、天然木質繊維であるセルロースファイバーを用いる点に特徴があるとされています。

ライセンシーは、ライセンス契約締結後、当初はデコスドライ工法を採用した建物を施工していたものの、施主の希望により、断熱工法としてデコスドライ工法を採用しない建物も施工するようになったとのことです。

ライセンサーは、「デコスドライ工法を採用しない建物に「ユニキューブ」商標を使うことは、契約違反だ」と主張し、このような被告の行為が商標権を侵害するものとして、損害賠償を請求しました。

3.1.2. 裁判所の判断

裁判所は、以下のとおり判示し、被告の行為が商標権侵害であると認めました。

- ライセンシーが施主に対し、本件商標を示して、ライセンサーが開発した建物を提示し、同時にデコスドライ工法についても提示したところ、施主の希望により他の施工方法が採用されたような場合、商標権侵害は成立しない。

- ライセンシーが施主に対し、本件商標を示して、ライセンサーが開発した建物のみを提示し、断熱工法としてデコスドライ工法以外のものを提示した場合、商標権侵害が成立する。

- ライセンシーがデコスドライ工法を施主に提示しなくなった平成19年4月以降に着工された物件は78棟あり、これについて「ユニキューブ」商標を使用した行為は商標権侵害であると判断。

→ 1棟当たり10万円の損害(780万円)を認め、弁護士費用相当額の損害(78万円)も合計して836万円の賠償請求を認容。

3.1.3. 学び:「許諾の範囲」をビジネスの現場にも周知

やはり、この事例では、ライセンサーが契約の中で、許諾の範囲を明確にしていた点がポイントになっています。

デコスドライ工法による断熱性能という品質が、まさに「ユニキューブ」商標に化体しており、かかる品質を備えないまま、「ユニキューブ」商標を使用されることは、まさに「品質保証機能」の侵害といえるでしょう。

裁判所もこの点を重視して商標権侵害を認めました。

事例からの学びとしては、契約に定められた「許諾の範囲」はビジネスの現場でもしっかりと認識してもらいその範囲から逸脱しないようにすること、範囲を拡げたければ契約交渉を行い、書面化しておくことが大切という点でしょう。

3.2. 【判例2】処分しきれなかった在庫はどうすれば!?

3.2.1. 事案の概要(東京地判令和5.3.27、知財高判令和5.11.1)

ライセンサー(被告:パイオニア株式会社)は、以下の商標の商標権者であり、平成26年に、ライセンシー(オンキヨーホームエンターテイメント株式会社)との間で、同商標権についてのライセンス契約を締結しました。

東京地判令和5.3.27別紙被告商標目録より

令和3年、両社はライセンス契約を合意解約し、契約は終了しました。

そして、令和4年5月13日には、ライセンシーが破産手続開始の申立てを行いました。なお、同社の破産については、当時、大きなニュースにもなりました。

本訴訟は、ライセンシーの破産管財人(破産した会社の財産を管理する者として、裁判所が選任する弁護士)がライセンサーに対し、「パイオニアの商標を付した商品を販売することは、商標権侵害にならない」ことの確認を求めて提起した訴訟です。

「ライセンス契約終了後の販売が商標権侵害に当たることは当然」とも思えますが、ライセンシーは、「もともと商標の使用が許されていた期間内に製造され、商標が付けられた商品なのだから、契約終了後に売却されて世に出回ったとしても、品質保証機能を害しない」と主張しました。

3.2.2. 裁判所の判断

しかし、裁判所(第一審及び知財高裁)はライセンシー側の主張を認めることなく、ライセンス契約の有効期間内に製造され、商標が付された商品であっても、契約終了後に販売することは、商標権侵害にあたると形式的に判断しました。

3.2.3. 学び:セルオフ期間はいざという時に重要

裁判所の判断は何ともあっけないものでしたが、ライセンシーとしては、ライセンス契約において十分なセルオフ期間を設けてもらうことの重要性が分かる判例であり、これがそのまま学びと言えます。

なお、本事案では、ライセンス契約の合意解約の際、解約日から6か月間、在庫処分のために商標の使用を継続することができることも併せて合意されていたのです。

すなわち、解約の際にセルオフ期間が設けられたものの、詳しい事情は分かりませんが、在庫を全て処分できないまま、破産に至ってしまったものと考えられます。

裁判所としても、「6か月のセルオフ期間があった以上、その期間内に在庫を売り切るべきだった」という考慮があったのかもしれません。

なお、「なぜ破産した会社が在庫商品の販売のための訴訟を提起したの?」と思う方もいるかもしれませんが、この訴訟は破産したオンキヨー社の破産管財人が提起しています。

破産管財人には、破産した会社に残された財産をできるだけお金に換え、債権者への返済(配当)に充てるという任務があり、在庫を換価すべくこのような訴訟を起こしたのだと思われます。

「売ってはダメ」との判決を下された後、果たして在庫はどうなったのか・・・筆者としては気になるところです。

3.3. 【判例3】契約書を作成しない、想定外のリスクとは!?

3.3.1. 事案の概要(知財高判令和7.2.13)

ライセンス契約に限らず、契約書を作成しておくことは、当事者間の将来の紛争を抑止するために重要なことですが、本判例は、契約当事者間の紛争ではないにもかかわらず、「あの時、契約書を作成しておけば・・・」と悔やまれる事案です。

事の発端は令和5年、東池袋のラーメン店「大勝軒」を運営する「株式会社大勝軒」が「大勝軒」について商標登録出願をしたものの、先行商標があるとして、拒絶理由通知を受けました。

この先行商標というのが、「有限会社大勝軒」が有していた以下の商標です。

拒絶理由通知を受けた㈱大勝軒がとった手段は不使用取消審判です。

つまり、㈱大勝軒は、商標権者である㈲大勝軒が3年間、登録商標を使用していなかったことを理由として、商標権の取消しを請求したのです。

商標法50条1項(商標登録の取消しの審判)

「継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」

これに対し、㈲大勝軒は、「通常使用権者であるA社(浅草橋大勝軒)が商標を使用していたから、取消しは認められない」と反論したところ、特許庁はA社を通常使用権者と認め、請求不成立(商標の取消しならず。)の審決となりました。

そこで、㈱大勝軒がこの審決の取消しを求めて、訴訟を提起しました。

3.3.2. 裁判所の判断

裁判所は、特許庁の判断とは逆に、A社を通常使用権者と認めず、特許庁の審決を取り消すとの判決を下しました。

このように判断を分けたポイントは、商標権者(㈲大勝軒)と通常使用権者(A社)との間のライセンス契約が「口頭」(契約書無し)で締結されていた点です。

裁判所はこの点を重視して以下のとおり判断しました。

- 通常使用権は「権利」なのだから、通常使用権設定契約(ライセンス契約)が成立したというためには、単に商標の使用を「黙認」するだけでなく、「権利の付与」に向けた明確な意思表示が必要である。

- たしかに、㈲大勝軒はA社に対し、商標の使用を許諾したものの、通常使用権の意味についてもあまり理解しておらず、契約書を作成しないどころか、ライセンス料についての取り決めについても、話題に上がることがなかった。

- このようなやり取りだけでは、通常使用権という権利の付与に向けた明確な意思表示があったとはいえず、A社は通常使用権者とはいえない(A社が商標を使用していたとしても、商標法50条にいう「使用」とはいえない。)。

3.3.3. 学び:「書面化」の目的は紛争防止だけにあらず!

本事例は、ライセンス契約書を作成しないことのリスクが、思わぬ形で現実化した事例といえます。

大前提として、ライセンス契約に限らず、多くの契約は契約書がなくても口頭で有効に成立します(保証契約等の様式契約を除く。)。

すなわち、「商標を使わせて」「OK」という口頭のやり取りがあれば、商標権者としても「何勝手に使っているんだ!!!」とは言えません(商標権侵害にはならない。)。

本事例でも、使用許諾を受けていたA社が「大勝軒」の商標を使用することが商標権侵害にあたるか?という場面であれば、「侵害ではない」という結論になっていたと考えられます。

他方、本事例で争われたのは、「不使用取消における「通常使用権者」にあたるかどうか」です。この場合には、口頭での簡易なやり取りでは足りないと判断されてしまいました。

契約当事者間の紛争を防止するのみならず、不使用取消しを防ぐという観点からも、ライセンス契約書を作成しておくべき重要性が学べる判例でした。

特に、ライセンサー自ら商標を使用しないという場合には、要注意です。

4 まとめ~ライセンス契約は最初が肝要!

約束の内容を契約書という形にしておくことは、将来の紛争抑止の観点から重要なことですが、特に、ライセンス契約は「長いお付き合い」を前提とした継続的な契約ですので、特に契約書の重みは無視できません。

また、一度契約書に書いてしまったことを覆すことは、基本的にはできません。自社に不利な契約条項を見逃して契約を締結してしまえば、その呪縛から逃れることはできないのです。

契約書にサインしてしまう前に、しっかりと条項を確認すること、そして、専門家のチェックを経ることが重要です。

本記事が商標ライセンス契約書の作成・チェックの際の参考になれば幸いです。