間もなくパリオリンピック2024が開幕します!日本選手団の活躍が期待されますが、オリンピックでは選手だけでなく日本企業の「知財」も活躍していることをご存知でしょうか?

本記事では、パリオリンピック・パラリンピック2024で活躍する日本企業の知財をご紹介します。

目次

東京大会での実績を買われての再オファー~愛知の燃焼器具メーカー「新日本バーナー」がつくるトーチ

オリンピック開幕への期待感を高める聖火リレー。そんな聖火リレーで使われるトーチは、毎回趣向を凝らしたデザインで私たちの目を楽しませてくれます。

さて、パリ五輪のトーチに日本企業の技術が使われていることをご存知でしょうか?パリ大会のトーチの燃焼部とボンベは愛知県にある新富士バーナーという企業が手掛けています。

実は新富士バーナーは東京大会のトーチも手掛けており、その実績を買われてのオファーだったようです。新富士バーナーでのトーチ開発のエピソードはラジオでも取材されています。是非聴いてみてください。

聖火リレーのトーチにとって一番大切なことは、何があっても「消えない」こと。リレーの途中で聖火が途中で消えてしまっては一大事ですからね。

新富士バーナーはこの「消えない」という点に強みを持っています。

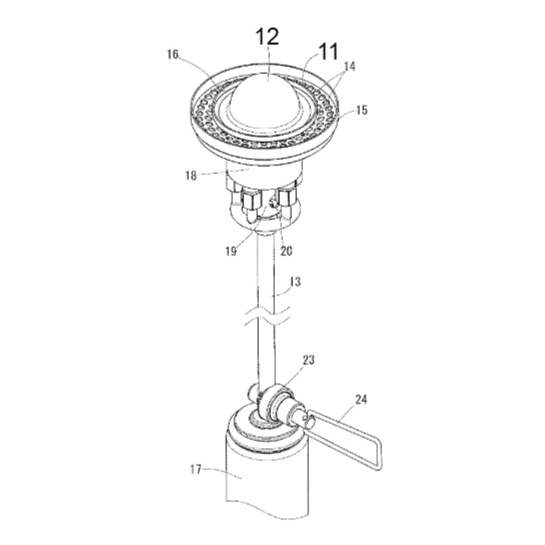

新富士バーナーの特許公報(特許6580169号)からも「消えない」ことへの追及がうかがえます。2018年1月に出願されたこの発明はおそらく東京大会のトーチ製作を見据えてのものでしょう。

この発明では、メインバーナ11の炎が立ち消えそうになったときに保炎機構12からもガスが供給されて炎が保たれます。

そして、保炎機構12には触媒(炎の燃焼をサポートする成分)が仕込まれており、この触媒により炎の燃焼がサポートされます。触媒の種類は特に限定されていませんが、例えば白金などを使用できるそうです。

また、保炎機構12をメッシュ状にすると炎がより一層消えづらくなるそうです。メッシュ状にすることにより水の表面張力により雨水がトーチ内部に入り込みづらくなるというわけです。

さて、パリ五輪のトーチは、旗がはためくような形状の炎が特徴です。

残念ながらパリ五輪のトーチに関する特許情報は現時点で確認できませんでした。いったいどのような技術が使われているのでしょうか。気になります。

ちなみに、新富士バーナーはキャンプ用バーナーの製造販売もしており、あの「ゆるキャン△」にも登場しています。Toreru Mediaでも「ゆるキャン△」に登場したバーナーについて解説しているので是非読んでみてくださいね。

パラ陸上のトップ選手が日本製義足で完全復活を目指す~サイボーグ社の義足

パラ陸上のトップ選手ブレイク・リーパーは、パラリンピックとオリンピックの両方に出場することを目指しながらも、使用していた義足が問題視され、東京大会ではそのいずれにも出場することができませんでした。

そんな彼が再起をかけて選んだのは、日本の義足開発ベンチャーサイボーグ社の義足でした。

問題は、どのメーカの義足を使うかだった。パラ陸上の競技用義足は、ほとんどの選手がアイスランドのオズール社とドイツのオットーボック社の製品を使用している。ところが、リーパーが選んだのは、日本の義足開発ベンチャー「サイボーグ」だった。同社の遠藤謙代表は言う。

五輪出場拒否を乗り越え、日本製義足で完全復活目指す鬼才のランナーと日本人エンジニアの夢【世界パラ陸上神戸大会】KanParaPlus

リーパー選手が再起を図るべく選んだサイボーグ社の義足にはどんな特徴があるのでしょうか。サイボーグ社の特許公報(特許6814908号)から探ってみましょう。

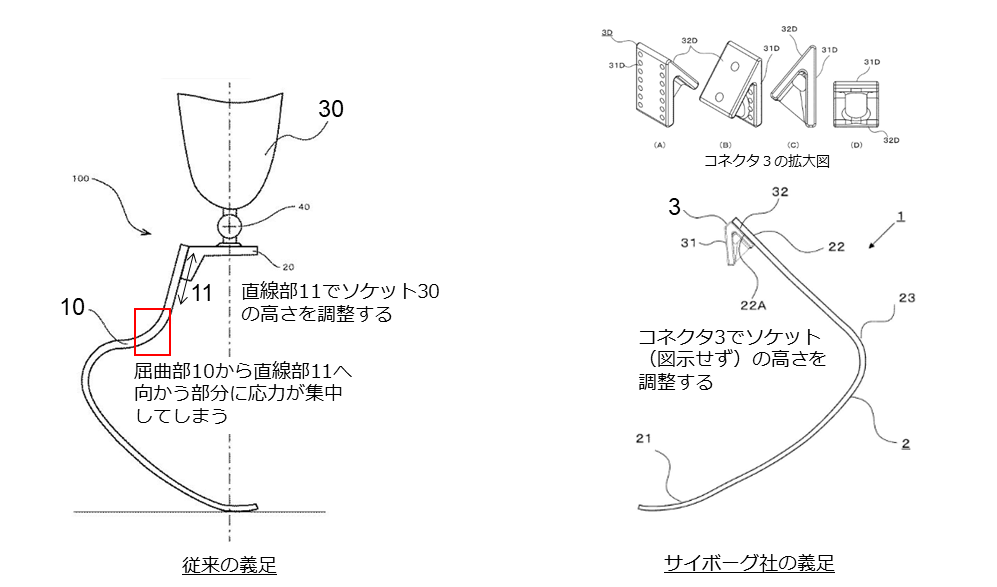

サイボーグ社の義足の特徴はその形状です。

従来の義足(図は特開2018-000627号より引用)が地面に接する湾曲部とその上方にある直線部から構成されていた一方、サイボーグ社の義足には直線部がありません。

従来の義足では直線部111でソケット30(選手の脚と義足を接続するカップ状のパーツ)の高さを調整していました。

しかし、直線部11があると必然的に義足全体の重量が増してしまいます。

また、従来の義足では湾曲部10の屈曲方向と、湾曲部10から直線部11へ向かう部分との湾曲方向が異なります。そうすると、湾曲部10から直線部11へ向かう部分に応力が集中し、この部分で破壊が生じやすくなってしまいます。

そこで、サイボーグ社の義足では大胆にも直線部を無くしてしまいました。

代わりにコネクタ3を設け、そこでソケットの高さを調整するという手段をとりました。これにより軽量化が実現され、さらに応力が集中する部分も無くせたというわけです。

ここでリーパー選手の写真を見直してみると、リーパー選手の義足には直線部に相当する部分が無く、コネクタを介して義足とソケットが接続されていることがわかります。

この新しい義足でどんなレースが繰り広げられるのでしょうか。期待が高まります。

目指すのは「頂上」〜アシックスのC-Project~

日本を代表するランニングシューズメーカーのアシックス。これまで数々の選手がアシックスのシューズを履き、五輪で好成績を収めてきました。

しかし、近年はナイキの厚底シューズが世界を席巻し、アシックスとしては苦しい状況が続いていました。東京五輪で優勝したケニアのエリウド・キプチョゲ選手が履いていたのもナイキの厚底シューズでした。

こうした状況を打破しようと、2019年に社長直々のプロジェクトとして発足したのがC-Projectです。C-ProjectのCは頂上のCを意味します。

アスリートがシューズに合わせるのではなく、シューズがアスリートのスタイルに寄り添うことで、最大限にパフォーマンスを発揮できるようになりました」(同前)というアシックスの考え方は、「ナイキの厚底シューズが“選手が靴に合わせた走り方をする”ことを求めたのとは対照的」(酒井氏)だった。

ナイキ厚底を追撃せよ!アシックス社長直轄のシューズ開発『C-Project』の挑戦|マネーポストWEB

ナイキのシューズには高反発の厚底ソールによる高い推進力というメリットがあった一方、選手の足にかかる負荷が大きくなりやすいというデメリットがありました。

一方、C-Projectで重視されたのは「シューズが選手の走りに寄り添う」ことです。

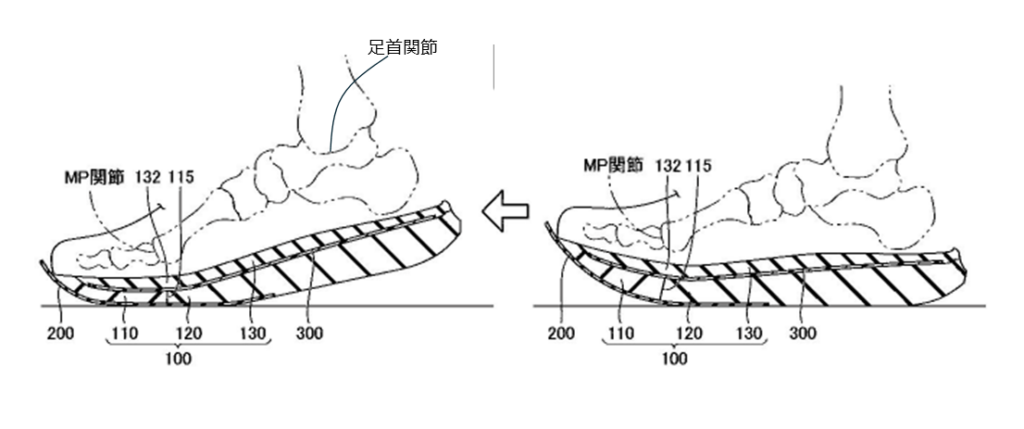

「シューズが選手の走りに寄り添う」べく様々な技術が開発され、そして特許出願されました。2022年に出願された足の疲労感を軽減する技術(特開2024-036114)もその一つです。

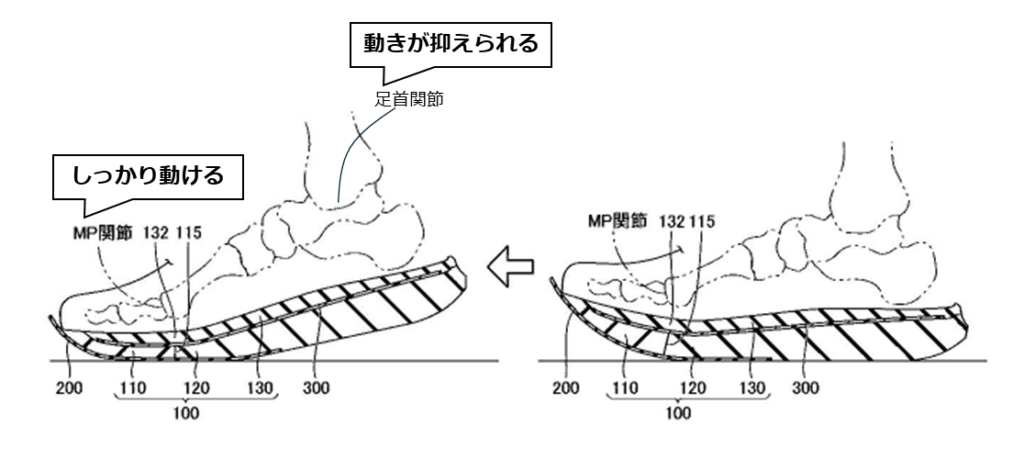

この技術では、MP関節(足指の付け根にある関節)の前方と後方でソールの硬さ(正確には弾性率)を変えることで足首関節の余計な動きを抑え、これにより足への負担を軽減させます。

具体的には、第1支持部110(MP関節の前方)の弾性率が第2支持部120(MP関節の後方)の弾性率よりも小さくなっており、これにより第1支持部110が第2支持部120よりも変形しやすくなります。

そうすると選手が地面を蹴る時にMP関節前方の沈み込み量が大きくなり、MP関節をしっかりと使えるようになるというのがこの発明のポイントです。

MP関節をしっかりと動かせるようになると、足首関節をあまり動かすことなく地面を蹴れるようになります。これにより足への負担が軽減されるというわけです。

C-Projectの成果は徐々にあらわれています。トップ選手たちがアシックスのシューズで好記録を出し始めたのです。

例えば、前田穂南選手が2024年1月の大阪国際女子マラソンで2時間18分59秒の日本新記録をマークした際に着用していたのはアシックスのシューズでした。五輪代表にも内定している前田選手、パリ五輪ではアシックスのシューズでどんな走りを見せてくれるのでしょうか。

ランニングシューズの分野は特許競争が熾烈なことでも知られています。テレビ東京のガイアの夜明けでもアシックスの担当者が「特許戦争なので」と言い切っていました。パリ五輪の大舞台で結果が出るのか、私も注目したいです。

おわりに

本記事では、パリオリンピック・パラリンピック2024で活躍する日本企業の知財をご紹介しました。

選手たちの活躍の裏にはそれを支える知財があります。そんな知財にも想いを馳せながら選手たちの活躍を熱く応援しましょう。