2025年の冬現在、iPhone 17が世界的にヒットしています。無印版はApple社による生産台数の40%拡大も報じられ、改めてAppleブランドの強さを感じた方も多いのではないでしょうか。

Appleのビジネスの特長は、強いプロダクトを1つのブランドの元、世界中に同時展開することにあります。今回のiPhone 17も、39か国で発売されています。

このような「世界同時展開」は、ブランド戦略として非常に強力な一方で、商標管理の観点では難易度が高い取り組みでもあります。幅広い国でタイミングを合わせて商標出願・登録する必要があるのと、展開国に先行商標があればそれもケアしなければなりません。

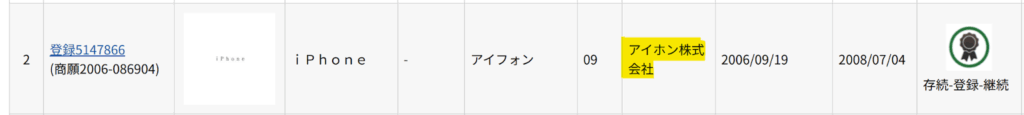

たとえば日本では、アイホン株式会社が「iPhone」の商標を指定商品【携帯電話】について保有しており、Appleはそのライセンス許諾を受けて「iPhone」を展開しているといわれています。

このような複雑な状況の中で、Appleはどのように商標管理を進めているのでしょうか。

商標は国ごとに独立した権利であり、グローバルにブランドを展開しようとする企業にとっては避けて通れない課題です。また、多数の商標を保有するApple社の工夫は、日本の商標管理の効率化を考える上でも有用な学びとなります。

そこで本記事では、実際の日本の商標登録データをもとに、Appleの商標出願の工夫をチェックし、7つの商標出願・管理テクニックを学びます。

目次

工夫1:商標の国際出願(マドプロ)と国内直接出願を上手に併用

Appleの商標登録を調べてみると、商標の国際出願(いわゆる「マドプロ出願」)を非常に積極的に活用していることが分かります。

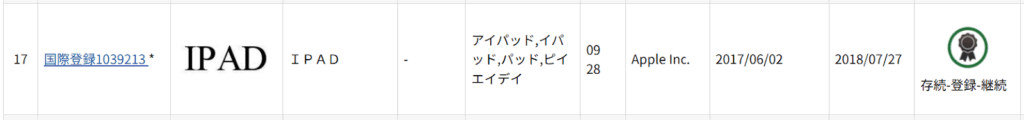

「IPAD」商標を例に見ると、「国際登録」と記載されていることがわかります。出願人がApple Inc.となっている国際登録は日本特許庁データベースで647件確認できました(2025年10月時点)。

商標の国際出願は、世界知的所有権機関(WIPO)を通じて、複数の加盟国にまとめて商標出願ができる制度です。前提としてまずは自国で商標出願を行い、その出願を基礎としてWIPOへ国際出願を行います。

◆詳しくはこちら:商標の国際登録制度活用ガイド (特許庁)

Appleは本国であるアメリカを基礎出願国とし、日本を含む複数の国を指定して国際登録しています。複数の国への出願手続きがまとめて1回で済み、さらに出願から登録、更新までのスケジュール管理も一元化できるため、グローバルでの商標管理が容易になります。

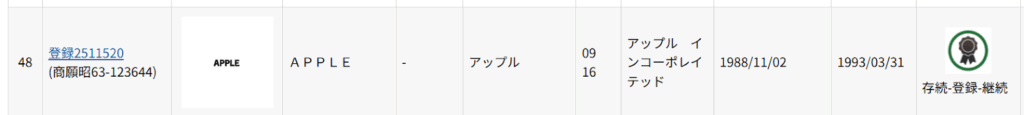

世界同時販売をスムーズに進めるために有用な方法ですが、実はAppleは国際出願だけに頼っているわけではありません。日本への直接出願も780件確認することができました。

直接出願は、出願人の名義が「アップル インコーポレイテッド」とカタカナになっており、国際登録と見分けることができます。国際登録ではアメリカ本国での基礎出願の内容に縛られてしまうため、日本の商標制度や市場特性にあわせて独自の直接出願も行い、権利範囲を拡大していると考えられます。

Appleは、国際登録と国内出願を併用するいわば「二刀流」の運用で、漏れのない権利保全を実現していると言えるでしょう。

☆学び:グローバルなブランド展開を行う際は、国際出願による効率化と、各国への直接出願による柔軟な対応の両立が有効です。この手法を採るときは、どの範囲を国際出願でカバーし、どの範囲を各国への直接出願で補うかをあらかじめ整理することが大切です。

工夫2:識別力が弱い名称に「リンゴマーク」を添えてロゴ化

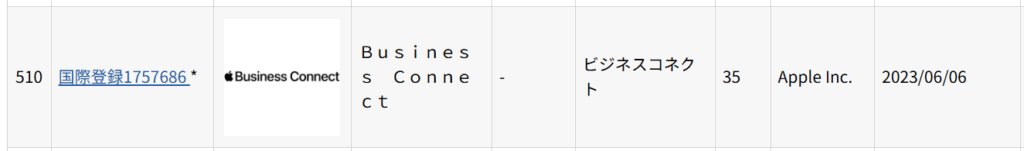

Appleの商標出願を見ていると、単語としての識別力が弱い商標に関しては、リンゴマークを組み合わせてロゴ化しているケースが複数見られます。

この例のように「Business Connect」といった一般的な言葉をそのまま商標登録するのはハードルが高いです。このときリンゴマークと組み合わせてロゴ化することで、識別力を確保し、自社ブランドとしての独自性を担保しています。

やや専門的な話になりますが、日本では商標のディスクレーム制度(商標の校正内に、識別力のない文字や図形等の要素が含まれている際に、その部分については権利を求めないことを出願人が宣言して登録する制度)がありません。

つまりロゴ商標として登録できれば、その構成中に含まれる「識別力が弱いだろう」語句に対しても権利が及ぶのではないか?と他社に思わせ、使用をけん制する効果が期待できます。

ディスクレーム制度がないことによる“けん制効果”には賛否両論ありますが、ともあれ識別力の弱い語句であっても、ロゴ化する工夫によって商標登録し、ブランドとして保護しやすくなるのです。

☆学び:一般的な言葉や説明的な用語をブランド名に含めたい場合、ロゴデザインと組み合わせて識別力を高めるのは有効な手段です。商標登録の可否を検討する際には、文字だけでなく、図形との組み合わせを視野に入れて考えると良いでしょう。

工夫3:アプリのロゴも積極的に登録

Appleは、ハードウェア製品だけでなく、ソフトウェアのブランド化にも積極的です。

こちらはApp Storeのロゴですが、これ以外にもSafari、Apple Musicなどのアプリのロゴを多数登録しています。

Apple製品を使うユーザーにとって、公式アプリのアイコンは「ブランド体験への入口」です。iPhoneをはじめとしたハードウェアだけでは完結せず、ハードウェアとソフトウェアの融合がブランド体験の鍵となります。

特に、現在ではアプリ業界内の競争が激しいこともあり、模倣を防ぎ、ブランド体験を守るうえで商標登録は欠かせない措置といえるでしょう。

☆学び:デジタル時代のブランド保護では、ハードとソフトどちらかに偏らず、アプリやサービスのロゴも含めた包括的な商標登録が求められます。UIやアイコンのデザインも「ブランドの一部」だと注目し、保護を漏らさないようにすることが大切です。

工夫4:実際の使用態様に合わせて出願

Appleの商標の中には、カラーロゴで出願・登録されているものが数多くあります。

カラーロゴの登録例として天気アプリのほか、Apple Musicアプリの音符マークや、Safariアプリの白と青のロゴが挙げられます。

商標法には、たとえ商標登録をしていても、一定期間その商標を使用していなければ(日本では3年間)第三者の申し立てにより取消ができるという制度があります。そのため、実際に商品・サービスに使用するものと同じロゴや表示をそのまま出願するのがセオリーとされています。

ただ、日本では白黒ロゴで商標登録して、カラーロゴを商品やサービスに使用する場合でも、原則としてその登録商標と同一の使用と認められる(つまり、色が違っても登録商標を使っているのと同じ効果が得られる)という規定があります(商標法第70条)。そこで、カラーロゴのバリエーションが多い際などに、あえて白黒ロゴを1つだけ出願しておくというテクニックも見られます。

どちらが良いかはケースバイケースでもあるのですが、Appleの場合、ロゴデザインだけでなく、そのカラーも合わせてブランドイメージを形作っているため、カラーロゴそのものを登録し、そのブランドを守ろうという意識が強いように見えます。

☆学び:「商標出願は白黒ロゴで十分」と決めつけず、実際の使用態様をもとに出願の形態を検討することが大切です。特に色彩が特徴的なロゴの場合、デザイン自体がシンプルでもカラーリングと相まって識別力があると認められ、登録可能性が上がる場合もあるので、注意すべきポイントです。

工夫5:商標ごとに指定商品をカスタマイズ

Appleの国際登録を見ると、それぞれの商標の指定商品・役務が整理されています。

こちらのApple Musicアプリの登録の指定商品は、

9類 未記録及び記録済みのオーディオコンテンツの評論用・保存用・構築化用及び再生用のコンピュータソフトウエア

のみと非常にシンプルです。これは米国出願を基礎としているため、商標登録に使用主義の原則があり、実際には使わない指定商品・役務をたくさん書いておいても維持できないためと考えられます(米国では、登録・更新時に実際にその商標を使っている使用証拠を提出する必要があります)。

一昔前の日本では、「同じ区分なら出願費用は変わらないので、取れる指定商品・役務は書けるだけ書いておこう」という出願も多く見られました。ただ、実際に使用しない指定商品・役務は不使用取消審判の対象にもなりますし、出願時に類似商標に引っかかりやすくなるというリスクもあります。

もちろん使う可能性がある指定商品・役務は幅広く書いておくべきですが、「貧乏性」みたいな気持ちで不要な指定商品・役務を書き並べるのは意味が薄い時代になったといえるでしょう。

☆学び:商標出願においては、将来の使用可能性も検討したうえで、指定商品・役務を適切な範囲に選定することが重要です。使用する見込みがない商品・役務まで出願するよりも、実際の事業展開に即した出願の方が拒絶や不使用取消審判のリスクも低く、長期的に健全な権利維持につながります。

工夫6:使い終わった商標は無理に維持しない

Appleは、過去に使っていた商標をすべて維持しているわけではありません。古いロゴや一時的に展開したサービス名など、使用が終了した商標は積極的に放棄しています。

国際登録1081829(権利満了)

例えばこの商標は古いiOSで使用されていた「ビデオ」アプリのアイコンですが、2021年に権利満了しています。同様に古いデザインの「ブック」「GameCenter」などのアプリアイコンの商標権も満了していました。

工夫5で触れた通り、米国の商標制度は使用主義のため、使わない商標は整理するのが当然という思想があるのでしょう。加えて「必要なブランドだけ維持して、管理コストを抑える」といった米国企業らしい合理的な発想もあると考えられます。

日本では、一度登録した商標を惰性で更新し続けるケースも見られますが、使用していない・今後使用する見込みがない商標を維持しても実質的なメリットは少なく、むしろコスト・管理上の負担になります。Appleに学び、更新時に思い切って整理するのも良いでしょう。

☆学び:更新のたびに使用状況・使用見込みを確認し、不要な商標は更新しないというルールを設けると、より効率的なポートフォリオ運用が可能です。商標の「棚卸し」を適切なタイミングで行うことは、長期的なブランド管理で重要です。

工夫7:本丸であるAPPLE&リンゴマークを集中的に保護

一方で、Appleのコアブランドである「リンゴマーク」および「APPLE」については、非常に手厚い保護が施されています。いくつかの登録例を紹介します。

リンゴマークの最古の登録は1968年にさかのぼり、現在でも継続的に新たな出願を行っています。興味深いのはリアルなリンゴの画像も登録している点ですね。続いては社名の登録例です。

「APPLE」名称は、2023年にも指定商品・役務を幅広く記載した出願が見つかり、事業領域の拡大に合わせて、継続的に商標登録を拡充していることがわかります。

使わなくなった商標を潔く手放す一方で、本丸ともいえる社名ブランドは幅広く・継続的に権利化する。この“メリハリのある商標管理”は、Appleの商標戦略の特徴といえるでしょう。

☆学び:全てのブランドを一律に保護することは、展開国や管理ブランド数が増えていけば非現実的です。グローバルビジネスの進捗に合わせて、権利維持の優先順位をつけることも必要です。すべての商標を均一に扱うのではなく、「集中的に守る基幹ブランド」と「実体に合わせて管理する周辺ブランド」に分けて管理していくことも有効です。

おわりに~Appleの商標登録から学べること

改めてAppleの商標出願を見てみると、出願人がどのようにブランド管理をしたいか意図が明確であると感じます。

例えば、すでに使用が終わった商標は潔く手放しつつ、コアである「APPLE」やリンゴマークは徹底的に保護していました。このようにメリハリのある管理は、商標ポートフォリオの適切な維持に繋がります。今回の学びを、最後にまとめます。

<Appleの商標出願からの学びまとめ>

・マドプロ出願と国内出願の併用

商標の国際登録(マドプロ出願)に加えて、国ごとの制度差や事業スピードに対応すべく国内出願も併用することで、漏れのない権利保全を実現しています。

・実際の使用に合わせた商標出願

特に米国を基礎とする国際登録出願においては、カラーロゴでの出願や、実際のブランド展開に沿った区分や指定商品・役務を指定することで、適切な権利範囲を保護しています。また、古い商標は無理に維持せず、ポートフォリオを最適化しています。

・コアブランドの徹底保護

「APPLE」やリンゴマークのように、自社の象徴となる商標は幅広い区分、商標態様で出願。ブランド保護においてメリハリをつけ、本丸ブランドを堅牢にしています。

-----

Appleの商標ブランドの管理における「選択と集中」や、海外におけるマドプロ出願・直接出願の併用は、日本企業も学ぶべき点が多い手法といえるでしょう。