META社(旧Facebook社)CEOであるマーク・ザッカーバーグが「メタバース」を推進することを表明したのが、2021年10月28日になります。一時期脚光を浴びた「メタバース」という言葉は、2025年9月現在、あまり聞かなくなりました。

2020年代の前半は、新型コロナウィルスの蔓延により、オンラインで完結するコミュニケーション技術は時代を作ると見込まれました。

特許業界も、時代の潮流に乗るべく、「メタバース」の課題や課題の解決手段を考えました。ただ、一向にサービスとして、一般人が幅広く利用するサービスは、現状生まれていません。

一般人が幅広く利用するメタバースサービスが生まれないことに対する筆者の仮説としては、コミュニケーションを行う場としての「必然性の弱さ」だと思っています。オフラインのコミュニケーションの代替手段ではなく、オンラインだからこそ満足度が上がるサービスであるべきだと考えます。

そこで、着目したのが、仮想空間での存在が本体であるVTuberになります。VTuberとは、仮想空間でアバター(現実の自分の分身である画像)を利用して演じたい何かを仮想空間で表現することです。VTuberは仮想空間での活動が主なので、そこからメタバースサービスへ発展することの必然性は高いように思えます。

よって、本記事では、日本の企業でVTuber×メタバースで事業を仕掛ける企業、カバー株式会社を題材に、そのメタバースサービス「ホロアース」と関連特許の両面から分析していきます。

目次

ゲスト紹介

得地賢吾と申します。大手メーカー、IT企業、ベンチャー企業を経験し、数千の特許出願・権利化の対応を行いました。

その中には、自らが発明者として出願・中間処理を行っているものも多数含まれ、自らの発明案件のみで国内外の合計約1000件の特許出願の実績を持っています。自ら発明した特許の多くは、他社が実施していることを立証可能な特許も数多く含み、1件あたりの特許の価値は推定1億円を超えます。推定1000億円以上の知財脳を誇る知財王の記事を楽しんでください。

note:こちら

Xアカウント:こちら

TikTokアカウント:こちら

1. カバー株式会社が挑戦するプラットフォームビジネス

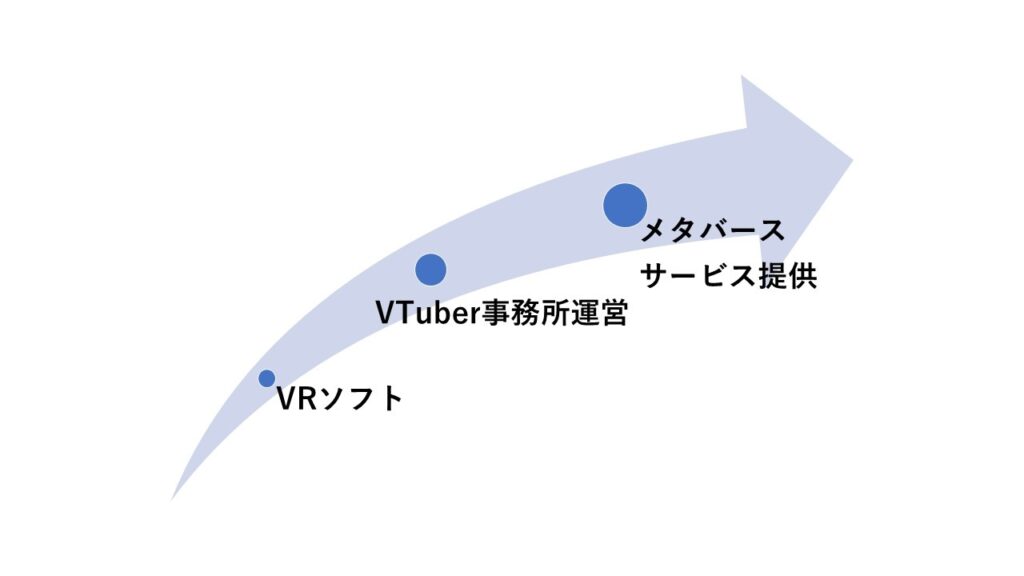

カバー株式会社は、2016年に谷郷元昭氏によって設立された比較的新しい企業です。起業当初は、VRソフトを作る事業を行っており「Ping Pong League」といったVR空間で卓球を行うゲームソフトをリリースしています。

会社名だとピンとこない人も多いかもしれませんが、VTuber事務所のhololiveを運営する会社といえば分かるでしょうか。最近、「Forbes JAPAN」にて、30歳未満のこれから世界を変える人、日本版の1人にhololiveに所属する「星街すいせい」さんが選ばれました。星街すいせいさんについては、代表曲である「ビビデバ」で知った人も多いと思います。

そんな、VTuber事務所運営で成功をおさめた、カバー株式会社が次に狙うのは、メタバース事業になります。

2025年4月に「ホロアース」と呼ばれるメタバース事業の正式展開を開始しました。

ホロアース公式HP

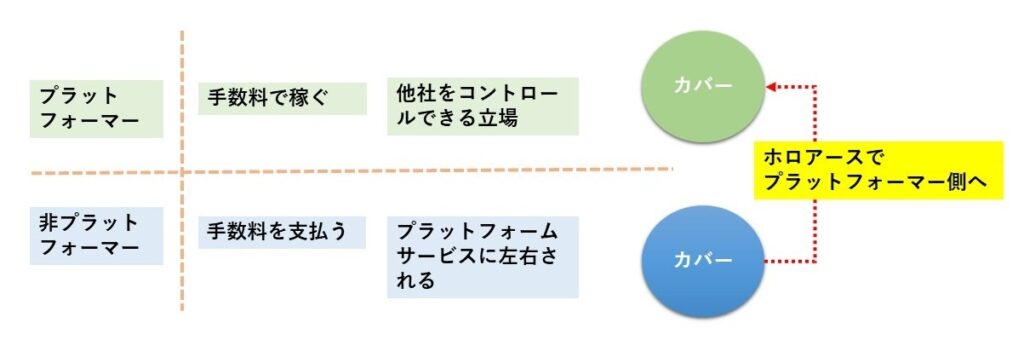

これはビジネスモデルにおいて、Youtubeというプラットフォームを利用する側から、プラットフォームを提供をする側への大きな変化です。これまでのVTuber事務所は、Youtubeという他社プラットフォーム内での活動でしたが、「ホロアース」というメタバースプラットフォームを提供することで、自社のプラットフォームに集客したり、他社のVTuberに活動してもらったりする事業が可能です。

ビジネス戦略としては、プラットフォームを提供する側になれば、これまで利用することで取られていたプラットフォーム利用料が無くなるので一般的には利益率が大きく伸びることが期待されます。

しかし、日本企業がプラットフォームサービスで成功した事例は少なく、狭き門へのチャレンジと言えるでしょう。

図1.カバー株式会社の変遷

2. メタバースサービス「ホロアース」の独自性

ホロアースは、2021年にプロジェクト発表・ロードマップを示してから、2025年の今年に正式リリースに辿り着きました。

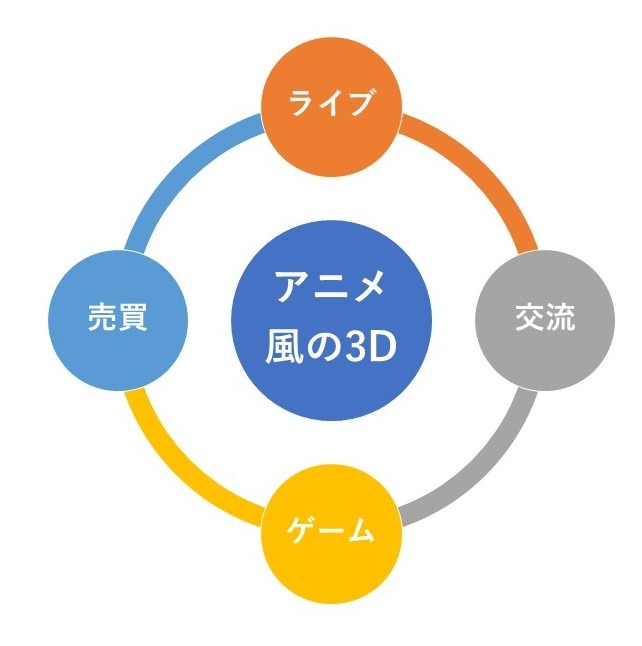

ホロアースの特徴は、映像がアニメ風の3Dであることが挙げられます。この手のデザインは、日本では当たりと言えるデザインでしょう。少し前に、ゲーム業界では、高画質なアニメ風の3D画像のオープンワールドRPG「原神」が一世を風靡しました。1つの成功パターンに寄せていることは、プラットフォームサービスとして成功する可能性を上げています。

そして、このアニメ風の3Dは、現在のhololiveに所属するVTuberのデザインとの親和性が高く、普段、視聴者が見ているVTuberのアバターが、自然にメタバース空間であるホロアースに表示可能になっています。実際のホロアースの様子はYouTubeの公式トレーラーを見ていただければと思います。

【#ホロアース】Ver.1.0.0 Trailer【新サービス ホロアースマーケットプレイス スタート】

カバー社としても、このホロアースのサービスを通じて、

「ファンがアバターを通じて交流できるオンライン空間の実現」

即ち、hololiveに所属するVTuberとの交流・ホロアース内の特別なイベント(ライブなど)参加を可能にすることを目指しています。

また、ユーザーを飽きさせないために、複数のサービス要素で構成される「総合エンタメ空間」にしようとしています。具体的には、メタバース空間内で作ったアイテムの売買、Minecraftのような探検・クラフトができるゲーム要素など盛りだくさんにしようとしています。

図2.ホロアースの特徴

3. カバー株式会社の特許出願状況と特徴的な特許

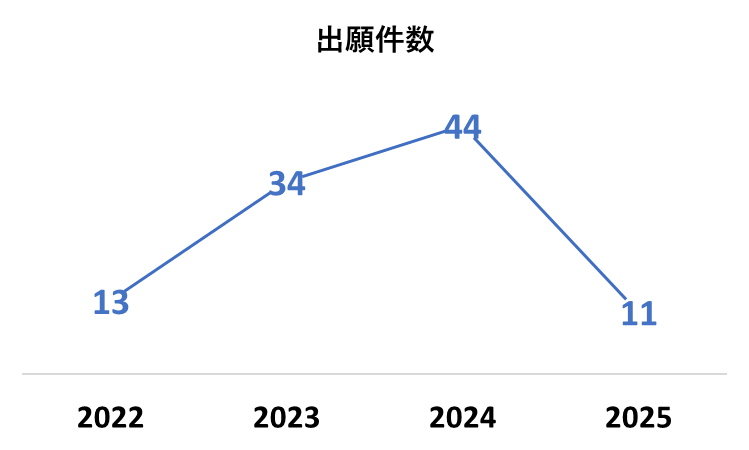

2025年9月末までに公開されたカバー株式会社の特許出願件数をグラフで表すと以下の通りです。

図3.カバー株式会社の特許出願件数の変遷

こうみると、自前のプラットフォームサービス「ホロアース」を提供するにあたり、2022年以降から特許出願が増えています。

2021年以前は、特許出願がなく、まさしく他社のプラットフォームサービスを利用して事業を展開する会社の特許ポートフォリオと言えるでしょう。無駄な特許投資をしないという意味では、事業戦略と一致した流れです。

2025年の出願は、これまでの右肩上がりのトレンドからすると、もっと伸びることが想定されます。

具体的な特許の中身は、全体的にアバターの表示制御・ライブの演出系のものが多いです。

時系列的な特許出願の変遷としては、初期は、VTuberの演者が利用するアバターの顔周り等の表示の出願が多く、次にメタバースの空間の出願が増え、後期は視聴者とのインタラクティブな課題を解決する出願が増えてきています。

特徴的な特許を2つ上げてみます。

1つ目は、特許7204984です。

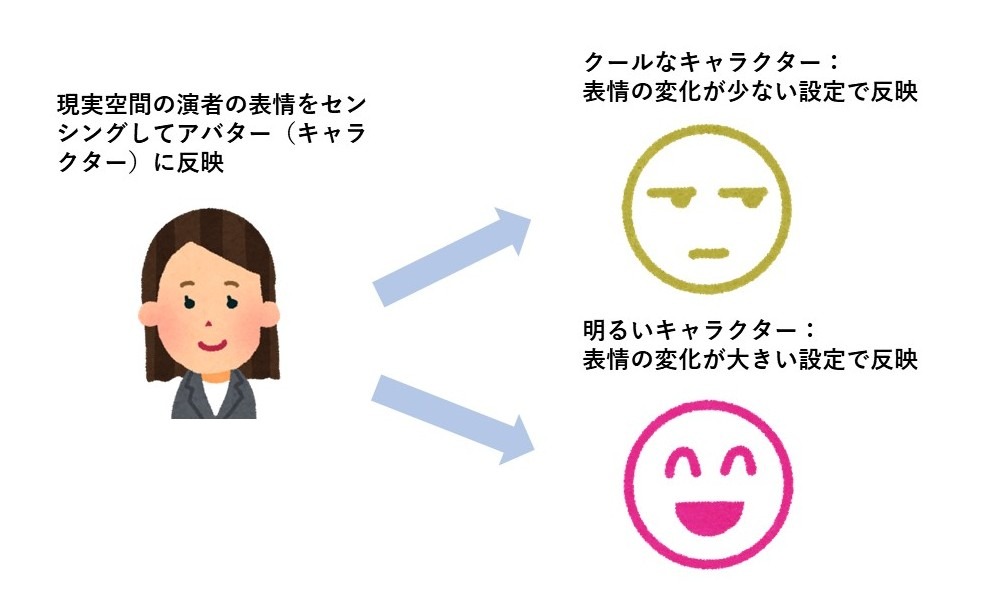

メタバース空間では、演者が色んなキャラクターを演じようとします。表情豊かで明るいキャラクターであったり、表情の変化が少ないクールなキャラクター、人間ではないモンスターを演じることさえあるでしょう。そういったときに、現実の演者の表情をそのまま反映するだけでは、演じたいキャラクターの特徴を上手く表現できません。

そこで、この特許では、現実の演者の表情をセンシングしてアバターの表情に反映させる変化の度合いを設定可能にしています。

即ち、演者が同じ演技をしても、クールなキャラクターであれば表情の変化を少なくアバターに反映、明るいキャラクターであれば表情の変化が大きく反映と、キャラクターの性格に合わせて表現を変えられます。

VTuberの人が全員、現実の俳優のような演技力を持ち合わせているとは限らないので有力な機能と言えます。

図4.特許7204984の説明図

2つ目は、特許7715881です。

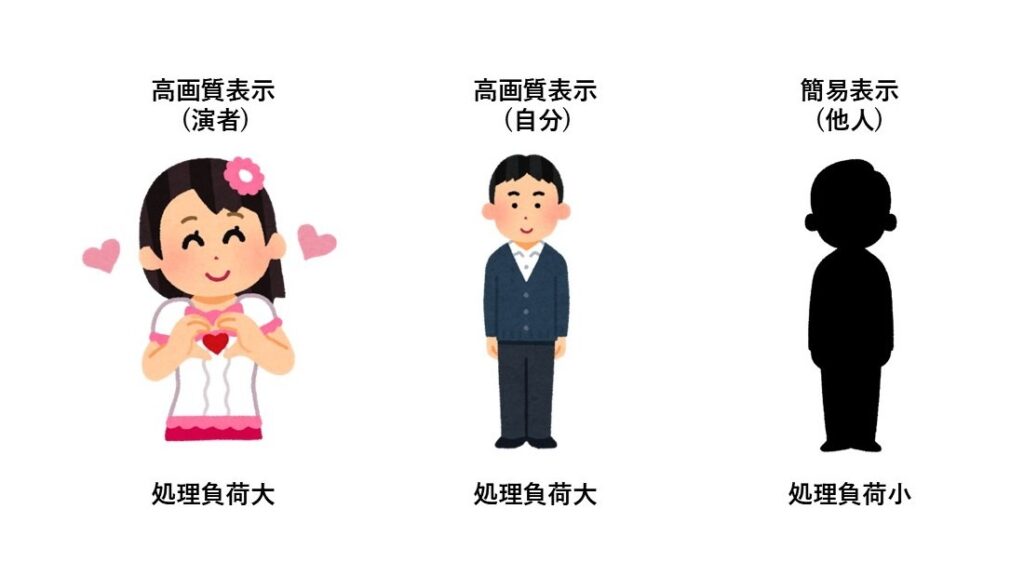

ホロアースのようなメタバース空間では、ライブ配信などをする場合、多くの視聴者アバターが同じ仮想空間に集まってライブを視聴します。このとき高画質の映像を追及し、ライブの照明などによる効果でアバターの陰影まで細かく表現すると、表示の処理負荷が大きくて、適切に表示できなくなるおそれが生じます。

そこで、この特許では、自分以外の他人のアバターを処理負荷が低くなるように簡易な表示画像にすることが可能とする機能が権利化されています。

ライブに参加する視聴者としては、配信者側と自分のアバターは、綺麗に表示されて欲しいと思いますが、他人のアバターまで綺麗に表示して欲しい優先順位は低いはずなので、これは合理的な解決手段と言えます。

図5.特許7715881の説明図

ホロアースは、クライアント側の表示はUnity、サーバー側ではCloudflareで配信技術を支えているようです。メタバースを実現する基礎技術自体は、既存のサービスを利用していても、ホロアースの独自性を出す特許はカバー社が獲得しています。

これらの特許が取得されたのはフェイスブック社のザッカーバーグが、メタバースに力を入れた後でしたが、特徴的なメタバース機能に特化すれば、後発でも特許は獲得可能なことが分かります。

歌が売れている星街すいせいさんのような有名なVTuberを抱えるカバー社としては、このような技術・サービスで差別化できていることは、大きな強みになっていくことでしょう。

改めてカバー株式会社の特許を見てみると、自社の強み(VTuber)と、メタバースで実現したいこと、実現するにあたっての課題が一つの流れとしてしっかり特定されており、無駄な特許投資になっていないことが理解できます。

自前のゲームといったサービスでの成功はホロアースのリリース前には、無かったもしれませんが、MIXI社がリリースしたタワーオブスカイというゲームアプリで、hololiveがコラボレーションした際にはユーザ数を13倍以上に増やした実績があります。

hololiveが集客力のあるIPであることは確認済みですので、ホロアースというサービスがhololiveに所属するVTuberの良さを表現できるものであり、hololiveのファンが求めるものを実現できれば、成功する可能性は大いにあるのかなと思います。

そして、それが特許でも保護され、他社では真似ができないサービスであれば、hololiveといった自社のVTuberだけではなく、ANYCOLOR株式会社が運営する「にじさんじ」といったVTuberも取り込むことができるようになり、まさしくGAFAと呼ばれるような巨大なITプラットフォーマーと同じくプラットフォームサービスで稼げる企業の仲間入りへの大きな一歩と言えるでしょう。

図6.カバー社が目指したいところ

4. まとめ:事業の差別化につながる特許とは?

新規事業をするにあたり、やはり企業としては特許ポートフォリオの強化を行っていることが分かりました。そして、その特許出願は、自社のキラーコンテンツ(VTuber)を活かす機能から拡張していることが分かります。1つの事業としての武器をしっかり他社との差別化に繋げようとしています。

過去プラットフォーム事業で成功した企業達も強力な特許とサービスを武器に事業の差別化を行ってきました。

例えば、Google社は、「PageRank(US6285999B1)」特許と呼ばれる、検索精度を上げるためにwebページのリンク数を人気投票のように扱い、リンク数が多いものを検索結果の上位に配置することを実現する機能を特許として保護しました。それにより、他社よりも優れた検索結果をサービスと実現し、web検索エンジンとして圧倒的な地位を確立をしました。

強みを確立した後は、スマートフォンのOS、スマートフォン本体、ドキュメント作成・編集・配信ソフト、AI事業といった1つの圧倒的な強みを武器に多角的な事業展開に成功しています。

なお、新規事業に参入するタイミングが他社と比べて遅かったとしても、しっかり狙いを定めれば特許の権利化は可能です。

先ほどの例だとGoogle社の検索サービスが流行る前は、Microsoft社のインターネットエクスプローラーが市場を占有していました。検索サービスの本質は、欲しい情報が直ぐ見つかることなので、何でも情報を乱雑に出してくれることをユーザーは望んでいません。検索精度、検索した結果の優先的な表示の仕方という、検索サービスの本質的な課題を解決するサービスにユーザーは流れて行きます。

そういう意味では、ヴァーチャル(仮想的)な存在であるVTuberに会いに行けるようになるサービスは、VTuberを推すユーザーからすると「本質的な課題を解決するサービス」と言えるでしょう。

よって、ホロアースは、メタバースサービスの事業を展開するタイミングとしては、他社に比べて遅いかもしれませんが、VTuberを活かすメタバースサービスとしては、成功する可能性はまだ秘めているのではないかと思います。