「IPランドスケープ(以下IPL)」という言葉が日本経済新聞に掲載されてから8年が経ちました。読者の皆さんが所属している組織では、IPLを実践できていますでしょうか?

IPLは専門部署で実行している、IPLは個々人ができる範囲でやっている、IPLはやりたいけどツールがなくてできてない、そもそも組織・上司がIPLを必要としてない…、などなど、置かれた環境によってさまざまだと思います。

本記事は「suiP知財works」の第4回ということで、特にスタートアップでのIPLにフォーカスしてお届けしたいと思います。スタートアップでは大企業以上にIPLに困難を伴うかもしれません。知財部門の人員が限られていること、知財予算が限られていること、そもそもIPLのスキル保有者が社内にいないことなどが理由としては考えられます。

しかし、困難か否か以前に、そもそもスタートアップにとってIPLは必要なことなのか、そんなことから考えてみたいと思います。その上で、必要だとしたらどんなシーンでどのように必要なのか、どうしたら成功に近付けるのか、ありたい姿はどのようなものかなども考察してみます。

目次

執筆suiPメンバー紹介

佐々木純さん:

特許事務所、オムロン知的財産センタなどを経て、現在はアンドパッドというスタートアップで知財のマネージャーをしています。

オムロンでは2017年からIPL関係で社内外のさまざまな活動に参画しており、「IPランドスケープの実践事例集」、「IPランドスケープの進展と実践」などの共著者としても携わらせていただきました(奥田さんには感謝しかないです!)。

JIPA(日本知的財産協会)などで私の研修やセミナーを受講いただいた方もいらっしゃるかもしれません。スタートアップの一般的な知財パーソンより多少はIPLに詳しいと思うので、何かしら皆さんのお役に立てることがお伝えできるといいなと思います。

1. そもそも「IPランドスケープ(IPL)」とは?

まず、知財パーソンっぽくIPLの定義をしておこうと思います。

特許庁の報告書では、IPランドスケープとは、

経営戦略又は事業戦略の立案に際し、経営・事業情報に知財情報を組み込んだ分析を実施し、 その分析結果(現状の俯瞰・将来展望等)を経営者・事業責任者と共有すること

と記載されています。すなわち、ざっくり言えば、「知財情報”も”用いた分析」と「経営者等との共有」がMUSTだといえそうです。

また、特許庁が公表している「経営戦略に資するIPランドスケープ実践ガイドブック」には、IPLの主な目的が以下の13の目的に整理されています。個人的にはとても良い整理だと思います。

| 大項目 | 小項目 | 目的 |

| 事業戦略 | 共通 | ①技術・プレイヤーのトレンド分析 |

| 既存事業 | ②企業の強み/弱みの整理 | |

| ③新規顧客の探索 | ||

| ④新規用途探索 | ||

| 新規事業 | ⑤有望新規領域探索 | |

| ⑥想定競合企業の抽出 | ||

| 技術開発戦略・知財戦略 | ⑦出願を注力すべき領域の特定 | |

| ⑧自社の知財上のリスクの洗い出し | ||

| ⑨特許活用先の探索 | ||

| パートナリング | ⑩パートナー候補企業の抽出 | |

| ⑪パートナー候補企業の技術力・知財力評価 | ||

| ⑫自社とパートナー企業との想定シナジー評価 | ||

| 活動の外部向け可視化 | ⑬CGC対応 | |

2. スタートアップにおけるIPLの必要性

それでは、上述の定義・整理を参考に、スタートアップにおけるIPLの必要性を考察してみます。

4つの大項目のうち、スタートアップが最も縁遠いのは、「活動の外部向け可視化」ではないでしょうか。上場前から知的財産報告書でも発行するなら話は別かもしれませんが、多くの場合、外部への開示・可視化を目的とした知財情報の分析は、スタートアップには不要だと思います。

より正確には、外部向けの可視化が不要ではないものの、それより優先順位の高い知財業務が腐るほどあるのがスタートアップの知財かもしれません。また、一般的なスタートアップの特許ポートフォリオ(年間数件×数年)では、自社特許をどう分析しても想定の範囲内のことしか示せず、経営層や投資家等にインサイトをもたらすことが難しいとも感じます。

次に、「パートナリング」のニーズも相対的に少ないといえるでしょう。しかしながら、近年、スタートアップが事業成長の手段としてM&Aを活用するケースは徐々に増えてきています。

例えば、本年7月に上場を果たした米Figma社は、2021年にVisly社を買収しています。国内でも、SmartHR社によるCloudBrains社のグループ会社化が本年5月に報じられました。今後は、スタートアップであっても、パートナー候補企業の抽出に特許情報を活用したり、あるいはパートナー候補企業の技術力や知財力を評価するデューデリ的な分析が有用だったりする場合もあるかと思います。

特に、対象企業が上場企業でない場合には、公開されている情報が限定的であるため、特許情報からでなければ得られない情報もありそうです。発明者情報から技術上のキーパーソンを特定・推定したり、開発体制を推測したりすることで、経営層に価値ある情報を届けることができる可能性があります。

スタートアップのパートナー候補企業はスタートアップである場合も多いので、上記ガイドブック等を参考にベーシックな調査分析手法くらいは知っておくとよさそうです。

残る大項目の2つ、すなわち「事業戦略」、「技術開発戦略・知財戦略」のニーズは、スタートアップであっても普通に存在します。強いていえば、「新規事業」に関する分析ニーズは、その中でも相対的には低そうです。スタートアップは主力事業が新規事業のようなものだからです。

しかしこれも、上述した「パートナリング」と同様に、スタートアップでも上場前から事業を多角化していくケースがあります。リスク分散や成長ポテンシャルのアピール等が目的です。経営層にとってもまだ「土地勘」がない事業領域に対して、IPLで予備的分析(主なプレーヤ、技術方式など)を実行するだけでも、十分な有用性が見込まれます。組織が未成熟なスタートアップでは、ちょっとした市場調査っぽいことができるだけでも、新規事業の立案・開発に貢献できるチャンスがあります。

それでは、「事業戦略」、「技術開発戦略・知財戦略」のうち、スタートアップで最もニーズが高いIPLはというと、私は「自社の知財上のリスクの洗い出し」だと思います。上場を目指すスタートアップにとって最も厄介な経営リスクの一つが、「上場前の特許係争」だといえるからです。

※本記事では「特許」にフォーカスしますが、係争リスクは意匠等にも当然存在します。

例えば、かの有名な米Google社も、当時検索エンジンで競合していた米Yahoo!社(に買収されたOverture社)との特許訴訟をIPO前に抱えていました。

このITmediaの記事によると、この特許訴訟の和解は2004年8月9日です。そして、Google社のIPOは、2004年8月19日、すなわち和解の10日後です。私は当時のことは詳細には知りませんが、タイミング的に、IPOを見据えた和解であることはほぼ間違いないでしょう。

あるいは、競合との特許訴訟の結果、事業は当該競合に譲渡され、事業継続が不可能になってしまったスタートアップの事例も存在します。

フードテックのニュースサイト・Foovoのこの記事によると、精密発酵ヘムで知られるフードテック系スタートアップの米Motif Foodworks社は、競合との2年以上の特許訴訟の結果、「Motifの可能性を大きく損ない、事実上、事業を潰した」とのことです。記事にもあるとおり、資金調達や商業展開の遅れは、スタートアップにとっては命取りになりかねません。本件は上場との直接的関係は不明ながら、係争リスクが経営リスクそのものとなった好例といえます。

これらに限らず、スタートアップが特許係争に巻き込まれる事例は、国内外を問わず枚挙に暇がありません。スタートアップにとって、上場前の特許係争リスクは、経営リスクそのものだと言って過言ではなく、これを事前に把握することは極めて重要だといえます。

スタートアップの知財パーソンは、日本取引所グループが公開している新規上場ガイドブック等を確認し、何が事業上のリスクとなり得るかを理解しておくとよいでしょう。特許係争があるか否かという単純な話ではないことがわかると思います。

この「自社の知財上のリスクの洗い出し」において、最初にすべきことは、競合、それもいわゆる「ド競合」の特許のうち、訴訟提起される可能性がある特許の洗い出しでしょう。次いで、事業上の競合ではない(≒自社が競合と認識していない)他社の特許のうち、訴訟提起される可能性がある特許の洗い出しもしておくべきです。

ここで重要なのは、「侵害している(可能性がある)特許」ではなく「訴訟提起される可能性がある特許」を洗い出すことだと私は考えます。これは、自社にとっての「寝耳に水」をできるだけ減らすために必要な作業です。つまり、非充足の構成要件があるから大丈夫、内部処理は違うから大丈夫、ではなく、競合が少しでも訴訟提起してくるリスクがあるなら、それを把握しておくことが重要なのです。そしてそれを、知財部門が「大丈夫」と勝手に判断するのではなく、経営層と「共有」することも重要ではないでしょうか。

なお、スタートアップが備えるべきは、裁判で負けないこと以上に、訴訟を提起されるリスクを低減させることだと思います(もちろんこれは、相手方がすることなので、100%防ぐことはできませんが)。結果よりもレピュテーション(評判、信用)に重きを置くなら、特にそうだといえます。

リスクを洗い出したら、次はそのリスクの低減策の検討が必要でしょう。経営層に知財上のリスクを「共有」しただけで終わってよいわけがありません。当然経営層は、そのリスクに対してどう対処するのかの「提案」を求めるはずです。提案に際しては、リスクの大小を加味することも重要で、ここには非知財の情報(売上情報、競合情報等)も活用するとよいでしょう。

※このリスク低減策には、教科書に書いてあるようなこと(設計変更、無効資料調査等)からそうでないことまであり、知財戦略そのものの部分もありますので、ここでは割愛します。そういう深い議論をしたい方は、ぜひsuiPに加入しましょう!

・・・ところで、これをご覧になっている一部の読者は、「それって普通の知財活動で、IPLでも何でもないんじゃない?」と思うかもしれません。大企業の知財部員であれば、ここに書いてあることはFTO(Freedom To Operate)調査と大差なく、社内で当たり前に実行していることだと感じる方もいるでしょう。

しかし、大企業では当たり前にできていることでも当たり前にできるわけではないのがスタートアップです。それに加えて、この種の係争リスクが自社のレピュテーションに与える影響の度合いが、スタートアップでは大企業よりも格段に大きく、共有する価値が高い情報になります。

加えて、スピードが重要なスタートアップにおいては、リスクはヘッジするだけのものではなく、一定以上のリスクテイクも必要です。リスクはリスクとして可視化した上で、ビジネスのどこでアクセルを踏み、どこでブレーキをかけるかといったコントロールは、経営層との共有・議論に値し、彼らの意思決定が必要なマターだといえます。

そして何より、自社の知財上のリスクを洗い出し、それを経営者等と共有・議論したならば、上述したIPLの定義・整理にバッチリ該当していませんか?であればそれがIPLであることに異論はないと思います。

とはいえ、スタートアップにおける係争リスクの重要性は、当該企業のステージにもよるところがあります。シード期・アーリー期であれば、係争リスクよりも優先すべきことが多々ありますし、「スピードこそ命!」の側面もあります。一方、レイター期ともなれば、係争リスクを把握することは極めて重要です。自社の競争環境(競合の数、規模など)によっては、より早い段階から準備しておくことも有効でしょう。リスクを早期に把握できるほど、対策のオプションも増えるからです。

いずれにせよ、特許係争リスクの把握や共有は非常に重要だといえそうです。場合によっては、特許出願すること以上に重要かもしれません。そうだとすると、スタートアップにおいては、特許出願よりもIPLのほうが重要なのかもしれませんね!

以上、スタートアップにおけるIPLの必要性を考察してみましたが、大項目レベルでまとめると以下の図のようになります。あくまでも私見ではありますが、少しでもご参考になれば何よりです。

| 大項目 | 必要性 | 備考 |

| 事業戦略 | 高 | 既存事業に加え状況次第で新規事業も可能性あり |

| 技術開発戦略・知財戦略 | 最高 | 係争リスクの把握・共有はMUST |

| パートナリング | 中~低 | M&Aの可能性があれば一定のニーズあり |

| 活動の外部向け可視化 | 低 | 特段開示したいものがなければ原則として不要 |

3. スタートアップのIPLの落とし穴

一方で、スタートアップでのIPLには、「落とし穴」とでもいうべき固有事情があります。その固有事情とは、

- 自社の特許件数が多くない場合がある

- 競合の特許件数が多くない場合がある

- そもそもApple to apple(同一条件)的に比較できる競合がいない場合がある

の3点で、スタートアップではこれらが起こりやすいです。

①は、例えば「自社特許が5件10件レベルで有意義な分析ができるか」と問われると、なかなか難しいといえます。それこそ知財機能の立ち上げ段階で入社したら、特許なんてまだ1件も出願してない可能性すらあり、この場合はそもそも自社特許を分析することが当然不可能です。

②は、業種や事業規模にも左右されますが、スタートアップの競合は同じくスタートアップである場合が少なくありません。自社特許同様、競合する他社の特許も限定的な件数であれば、あまり有効な分析ができない可能性は高いです。そのような分析の結果は、それこそ経営層から「特許を分析するまでもなくわかること」と言われてしまいかねません。

特許出願が多い競合だけ分析して、特許出願が少ない競合は分析しないやり方もあり得ますが、これは経営層に納得感のあるレポートになりづらいと思います(例えば、経営目線で本当に厄介な競合の出願件数が0件だったら、どうでしょう?)。このような場合には、知財情報とは別の情報で競合分析するか、別の情報も併用して競合分析をすべきでしょう。

③は、そもそもド競合がいないビジネスであったり、既存のプレーヤとは異なる技術や手法で課題を解決するビジネスであったりする場合には、特許情報の比較対象たり得る競合が存在しない可能性がある、ということです。革新的なスタートアップはこの点でIPLに苦労するかもしれません。

先ほど私は、「『事業戦略』、『技術開発戦略・知財戦略』のニーズは、スタートアップであっても普通に存在します」などと豪語しましたが、実はこれらの「固有事情」が原因で、ニーズはあっても分析らしい分析はできない、という場合はあると思います。

特に、①~③が該当するような企業では、自社特許や競合特許を母集団とするような分析とは相性が悪いと思います。その場合は、知財情報以外の情報の比率を高めて分析するなどの工夫が必要になります。

あるいは、ニーズが潜在的には存在するが、まだ顕在化していないタイミング、すなわち経営者等と「共有」するにはまだ至らないタイミングというケースもあります。このケースでは、数年後などのタイミングで改めて「分析」・「共有」を行ってもよいでしょうし、いつか来る「共有」のタイミングのために「分析」を続けておくのも有効です。

4. スタートアップには知財活動を「インテリジェント化」するチャンスがある?

ここまでスタートアップにおけるIPLの必要性について考察してきましたが、そもそもIPLの本質的な目的って何でしょうか?

この点については、私の尊敬する友人であるイーパテントの野崎さんが大変素晴らしいことをモットーにされているので、それをそのまま引用したいと思います。それはすなわち、「知財情報を組織の力に®」する、ということです。

つまり、自社でIPLを実行することによって、会社としての意思決定の質や速度が向上する、IPLを実行しない場合よりも会社が良い方向に向かう、そういうことにIPLが活用されるべきだと私は考えます。「組織の力」にならないならそれはIPLとはいえないし、わざわざ知財情報を分析する必要がないのです。無理に分析する必要など、どこにもありません。IPLは目的ではなく手段です。

ここでポイントになるのは、「知財を組織の力にする」のではなく、「知財情報を組織の力にする」ことです。「知財を組織の力にする」こと自体は、知財部門がある企業の多くで既に実践できているはずです。しかし、その場合の「知財」とは、「知財権」である場合がほとんどではないでしょうか。IPLをうまく実行する、成功させるということは、知財権を組織の力にするだけでなく、知財情報も組織の力にすることだと私は考えます。

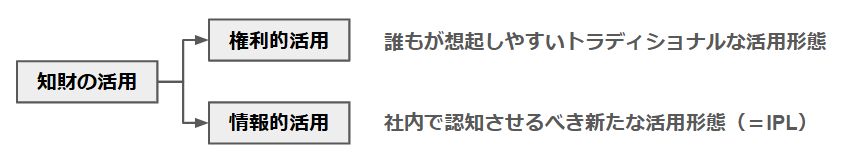

私は、前職時代を含めてさまざまな企業を見てきた結果として、IPLの成否を分けるのはこの点にあると考えています。すなわち、「知財」の活用には「権利的活用」のほかに「情報的活用」があり、後者が経営戦略や事業戦略に有用であるということを組織として(特に経営層が)認識できている企業が、IPLに成功している企業だと分析しています。

知財の「活用」とは

そもそも、日本でIPLという概念が生まれる前の伝統的な知財活用といえば、ほぼほぼ「権利的活用」でした。いきおい、なまじ知財のことを知っていればいるほど、「知財の活用」イコール「権利的活用」というステレオタイプ、あるいはバイアスが植え付けられてしまっています。

そのため、歴史がある企業には、この「知財のステレオタイプ」ともいうべき固定観念から脱却できていない会社も少なからず存在するのだと思います。そういう企業でのIPLはなかなか成功しづらく、ある意味マイナスからのスタートですらあるでしょう。

これに対して、スタートアップはといえば、そんな歴史はありません。つまり「知財のステレオタイプ」がないということです。これはある意味チャンスで、ステレオタイプが存在する老舗企業よりもIPLの成功確率が高いとすら思います。

このチャンスを最大限に活かすために必要なのは、自社の課題を把握すること、経営レイヤーのお困りごとを知ることです。それも、できるだけ早い段階で、です。

例えば、先ほどスタートアップによるM&Aが増えているという話をしましたが、自社のM&Aの事実を一般社員と同じタイミングで知ったのでは、M&A前にIPLを実施することは当然できません。掴むべきは「事実」ではなく「兆候」です。あるいは、さまざまな理由から競合情報がアップデートされるタイミング(新規競合出現、新規ドメイン進出など)も、IPLの好機といえるでしょう。

自社の課題を早期に把握するためには、社内のキーパーソンからその種の情報を早期にキャッチできる関係性が構築されていることが重要です。経営層と定期的にコミュニケーションする機会があるのが理想的ですが、それが難しければ、知財の「情報的活用」を理解してくれそうな役員やマネージャーと懇意になることが第一歩だと思います。最初は「なんか面白そうなヤツがいるな」でも構わないのです。チャンスはそこからです。

そして、一度チャンスをモノにしてしまえば、「知財情報を組織の力に」する道筋が一気に開かれる可能性は高いです。スタートアップはリソースが定常的に潤沢でないからです。アイツ(あなた)は競合分析に使える、デューデリに使える、そういう認識が社内で形成されていくと、知財の「情報的活用」に関する認識も形成されていき、あなたが継続的に必要とされていきます。そうなれば、スタートアップであってもIPL先進企業になることも、決して夢ではないでしょう。

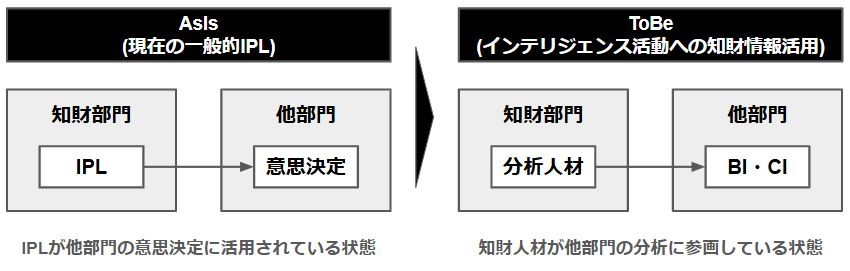

なお、私が考えるスタートアップでの知財の「情報的活用」の理想形は、当該企業におけるBI(Business Intelligence)やCI(Competitive Intelligence)に知財情報が組み込まれていくことです。言い換えると、知財部門が知財情報を分析している状態ではなく、経営企画部門や事業部門が行うデータ分析や競合分析に知財情報”も”活用されている状態です。

スタートアップにおける知財情報活用

もはやそれは「IPランドスケープ」などとあえてラベルを付けて呼ぶ必要はなく、知財アナリスト的なスキルを有する人材がBI機能やCI機能の一角を担う状態が自然発生的にできていること、それが私の考える理想です。スタートアップでは、知財人材が部門内に閉じこもらずに他部門にしみ出していくことも、重要だと思います。

案外、大企業よりもスタートアップのほうが、そんな状態に早くなれるのかもしれません。スタートアップにはステレオタイプという「向かい風」が存在せず、一度「追い風」をキャッチできれば大企業にマネできないスピードで推進できるからです。

5. まとめ

以上、スタートアップにおけるIPLの必要性・可能性について私見を述べましたが、いかがでしたでしょうか?まとめると、

- 大企業と相違はあるものの、IPL自体はスタートアップでも必要で重要

- 会社が必要とするタイミングでIPLを実行するための「社内ネットワーク」はMUST

- 知財情報が経営戦略・事業戦略に当たり前に組み込まれるカルチャー醸成のポテンシャルは、むしろスタートアップにこそある

といったあたりがポイントになると思います。個々のHOW(何をどのように実行するか)は企業ごとにケースバイケースとなるものの、このようなポイントに留意するとIPLの成功確率が上がるのではないでしょうか。

これをご覧になってIPLを実践してみたくなったスタートアップの知財パーソンは、ぜひチャレンジしてみてください。suiPに加入していなければぜひ加入しましょう。私なんかよりもずっとすごいスタートアップ知財の魑魅魍魎猛者がウジャウジャしていますよ!

また、これをご覧になってスタートアップでIPLを実践してみたくなった方は、ぜひスタートアップ知財の海に乗り込んでみましょう!やることは正直IPL以外にもたくさんありますが、成長や経験が得やすい環境だと私は思います。良い風に乗れれば、あなたにとっての「エル・ドラド(黄金郷・理想郷)」に到達できるかもしれません。

若い方には、スタートアップの1人目の知財メンバーはハードルが高いと思うので、suiPメンバーが在籍しているようなスタートアップで2人目以降としてチャレンジしてみるのがオススメです!

そして、スタートアップでも、我々の力で知財情報を組織の力にしていきましょう!